中古車購入チェックポイント

更新日:2022.12.26 / 掲載日:2022.12.26

車のリレーが故障したらどうなる?故障した時の症状や原因とその他の故障との見分け方を解説

学生の頃、次の走者へバトンを渡していき最終的な順位を競う「リレー競技」を経験したことがあるという方も多いでしょう。チームワーク良くバトンをつなげていく必要があるリレー競技ですが、実はこれと同じことが車の中でも行われています。

今回は、車の中で電気という大事なバトンを各所へ受け渡しをている「リレー」という部品の概要や役割、故障の原因や症状などについて詳しく解説します。

そんな重要な役割を持つリレーですが、小さな電子部品のため、普段目に触れることはあまりないかもしれません。

まずは、リレーという部品がどんな部品なのか、その構造や仕組みを解説していきましょう。

車においてはバッテリーに溜められている、もしくはオルタネーターで作られた電気を各電装品へ受け渡している部品を総称して「リレー」と呼びます。

電気を伝えるだけであれば電線やコードで事足りるはずですが、なぜリレーという部品をわざわざ間に挟んでいるのでしょう?

以下で詳しく説明していきます。

各電装品のスイッチをONにするとコイルに電流が流れ、それにより磁力を持ったコイルが接点を物理的につなげ、電装品に電気が伝わるという仕組みです。

反対にスイッチをOFFにするとコイルへの通電が止まり、磁力が消失するため接点が外れて電装品への電力供給も止まり、電装品は稼働しなくなります。

リレーは車の電装品はもちろん家庭用電気製品にも使われていたりと、構造・仕組み共にシンプルながら汎用性の高い電気部品となっています。

・構造的に簡易で使用頻度の高い「ヒンジ型」

・コイルが発生する磁力が強く稼働距離を稼げるため、大型・大容量リレーに用いられる「ブランジャ型」

いずれも基本的な作動理論は先ほど解説したものと同じですが、用途と通電する電気容量、中継する距離などによって使い分けられています。

また、極めて高い電圧をしっかり通電・遮断できるよう、高い耐久性と漏電防止性能を持つEV/HEV専用のリレーも存在します。

・小さな電力で大電力を要する電装品のON/OFFを遠隔で行う

・1つの電源(バッテリー)で複数の電装品の稼働を支えるための中継地点

・電装品へ一気に大電流が流れるのを防ぐクッション役

規模は違いますが、車のリレーが行っている役目は発電所で作られた電気を各家庭に分配している「変電所」のようなものです。

そう言われてもピンと来ない場合は、子供の頃に一度は遊んだことのある糸電話を想像してみてください。長い1本の糸を使って糸電話を作っても、なかなか声は相手まで届きません。そこで糸電話をいくつかに分け、間にリレー役の伝言役を挟めば、複数の相手に声を伝えられます。

また、長い糸電話を使って無理やり遠くの相手に声を伝えようとすると、どうしても声が大きくなってしまい糸電話の外に漏れてしまいます。

声なら漏れてもさして問題ありませんが、これが電気となると漏電による発火や、電線や部品の破損につながってしまうでしょう。

このように、リレーは車を走行させ、快適に車内で過ごすために欠かすことのできない役割を果たしています。

ただし、運転中は常時使われている部品なので、長年車を使っていると故障したり、不具合を起こしたりすることもあります。

そこでここからは、リレーが故障する主な原因と不具合が発生しやすい個所を確認していきましょう。

そして、最終的には熱に耐えきれずコイルが焼き切れて電磁石としての役目を果たせないため、スイッチONにしてコイルへの通電で引き寄せられてつながるはずの接点がつながらなくなります。

この状態を「レアショート」と呼び、電装品への電力供給が止まり、スイッチをオンにしても対応している電装品が作動しないという症状が出てきます。

リレーはスイッチのON・OFFに対応し、電装品へ電気を伝えたり止めたりするのが役目の1つです。接点が癒着してつながりっぱなしということは、リレーがなく電線のみで電装品とつながっているのと同じ状態のため、リレーとしての役割を果たしていないことになります。

なお、大型・大容量リレーに用いられる「プランジャ型」より、構造が単純で許容電圧の低い「ヒンジ型」のほうが、この不具合は起こりやすい傾向にあります。

実際にリレーの電気的な耐用寿命は、一般的に最小で「10万回の動作」に耐えられるよう定められていますが、永遠に使えるわけではありません。

電球やヒューズなどと同じ消耗部品ですから、熱による断線や癒着がなくとも経年使用による素材の劣化・変質によって、コイルの発する磁力が低下することがあります。

磁力が低下すると接点をうまく引き寄せられないため、通電したりしなかったり動作が間欠的になったりするでしょう。

また、接点の腐食(酸化)や摩耗によって接触不良が起きると、電装品への電力供給がうまくいかないケースがあります。この場合も、コイル劣化と同じような症状が出てきます。

具体的には、ライト類が点いたり点かなかったり、ワイパーが動いたり動かなくなったりします。

また、コイル部分などに小さなゴミや埃などの異物が挟まっている場合、電磁部品特有の「ブーン」という、うなり音が聞こえ始めることがあります。

このうなり音が聞こえてきた場合、異物が挟まっている部分の熱量が上がって断線や癒着を引き起こす可能性が高いため、故障・不具合の前兆として覚えておくと良いでしょう。

こうなってしまうと、スイッチを入れても各電装品への電力供給が行われないため、当然電装品は全く動きません。

ヘッドライトやウィンカーのリレーが完全に故障し、断線状態になった場合は、スイッチを入れてもヘッドライトやウィンカーが点きません。

また、エアコンコンプレッサーに電気を伝えているリレーが故障した場合は、暑くてエアコンをつけてもコンプレッサーが動かないので、いつまでたっても車内は涼しくならないでしょう。

このようにリレーが完全に故障すると各電装品が使えないため、快適に安全にドライブできなくなります。

そして、スターター(エンジンの発動装置)に大電流を送っている「スターターリレー」が故障すると最悪です。

スターターリレーが故障してスターターに電力が伝わらないと、スターターはピクリとも動きません。スターターが動かないということは、当然エンジンもかかりませんので、車を走らせることすらできなくなります。

車には電気を溜めているバッテリーがあるため、他の電装品は動くかもしれません。しかし、エンジンがかかっていない(充電されていない)状態で電装品を使い続けるとあっという間にバッテリー上がりを起こすため、他の電装品も使えなくなるでしょう。

ただし、この故障が発生するのは、スイッチを入れると間欠的に動くワイパーやウィンカーといった電装品のみです。こういった電装品のリレーは、コイルに電気が通り磁石化するまでのタイムラグを利用して電装品を自動的にON/OFFしています。

例えば、ウィンカーの場合、普段なら「カチカチ」と点滅します。ウィンカーリレーが故障すると、ウィンカーのレバーを入れている限り、点灯しっぱなしの状態になってしまうわけです。

各電装品は電気で動いており、色々なパーツがその動きに関与しています。そのため、電装品が動かないまたは不具合があるとしても、それがリレーの故障だと決めつけることはできません。

ここからは、混同しやすいその他の故障とその見分け方について詳しく説明していきます。

見分ける方法はいたって簡単です。担当している電装品だけが動作不良となるリレーの故障(HV等のメインリレーを除く)と異なり、バッテリーの場合はすべての電装品が動作不良になります。

バッテリー上がりの場合は、他の車などから電気を供給してもらう「ジャンピング」を行い、その後一定時間走行してバッテリーに電気を溜めれば解決します。

ただし、一度上がってしまったバッテリーは劣化が進み、充電機能が著しく低下して再度バッテリー上がりを起こしてしまうかもしれません。

そのため、バッテリー上がりを起こした場合は、カー用品店やガソリンスタンドなどでバッテリーの点検を受け、劣化が進んでいるようなら新品への交換を検討しましょう。

リレーが故障しているか、電装品が故障しているかを見分けるためには、プロに電装品の作動テストを依頼するか、修理・交換費用が圧倒的に安く手間もかからないリレーのほうを新品に交換してみて、電装品が作動するかチェックすると良いでしょう。

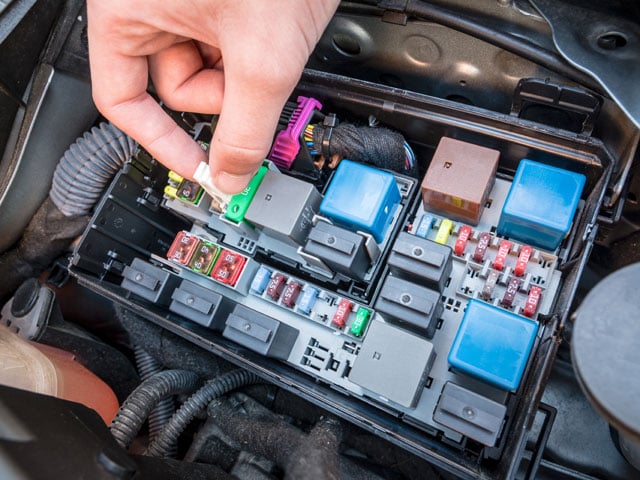

リレーとヒューズは、電力源から電装品へ電気を伝える途中にある部品という点では共通しています。

しかし、リレーは通電・遮断を何度も繰り返せるように作られているのに対し、ヒューズはいったん切れると元には戻りません。ヒューズは突発的に想定以上の電流が流れるとすぐに切れ、電装品を守るように作られているため、リレーよりも先にヒューズ切れを疑いましょう。

ヒューズが切れているかどうかはヒューズボックスから取り外し、よく見ればすぐに分かります。そのため、切れていないか確認してみましょう。

また、ヒューズ切れでも電装品の故障でもない場合は、配線がどこかで断線していたり、リークしていたりする可能性があります。

どこが断線・リークしているか、もしくはしていないかを判別するのには、テスターなどの専用器具と知識が必要なため、プロに点検を依頼するしかありません。

そこでここからは、本題であるリレーが故障した時の対処法について解説していきます。

いずれにしろリレーの故障が原因だと判明した場合は、故障したリレーを新品に交換する必要があります。

リレーはホームセンターやカー用品店で販売されているため、対応するものを購入してDIY交換をすることも十分可能です。

車の電装品に使われているリレーは、HV用のメインリレーなど専門的なものでもない限り、数百円程度で販売されています。

多くの場合、リレーはヒューズと一緒にヒューズボックスに収まっています。ただし、車種や対応電装品によっては、ついている場所が分かりにくかったり、交換に要領が必要だったりすることもあります。

また、対応するリレーの見極めを誤ると電装品や車自体の故障につながることもあるため、注意が必要です。

さらに、電装部品自体の故障や配線の不具合の場合も考えられます。そもそも、リレーの故障が原因かを見極めること自体素人には難しいです。

自信がない時は原因究明も含め、修理工場など車のプロに交換を任せたほうが安心です。

このケースも素人の知識や技術で問題を解決することは困難なため、プロに点検を依頼し、然るべき対処を取ってもらいましょう。

また、イグニッションキーをONにしたタイミングが車に最も大きな負荷電流が流れるとされています。そのため、運転が終わり車のエンジンを止める時は、エアコンなどの電装品のスイッチをOFFにしたほうが、リレーをはじめとした電気関連パーツの長持ちにつながると言われています。

今回は、車の中で電気という大事なバトンを各所へ受け渡しをている「リレー」という部品の概要や役割、故障の原因や症状などについて詳しく解説します。

この記事の目次

最悪エンストすることも!意外に重要なリレーの役割と故障時の対処法

リレーという部品は、簡単にいうと電気の「中継地点」です。リレーが故障すると、車の電装品にその原動力である電気がうまく伝わりません。その結果、様々な不具合が発生し、最悪の場合エンジンすらかからないこともあります。そんな重要な役割を持つリレーですが、小さな電子部品のため、普段目に触れることはあまりないかもしれません。

まずは、リレーという部品がどんな部品なのか、その構造や仕組みを解説していきましょう。

そのそも「リレー」とはどんな部品?

車においてはバッテリーに溜められている、もしくはオルタネーターで作られた電気を各電装品へ受け渡している部品を総称して「リレー」と呼びます。

電気を伝えるだけであれば電線やコードで事足りるはずですが、なぜリレーという部品をわざわざ間に挟んでいるのでしょう?

以下で詳しく説明していきます。

リレーの基本構造と仕組み

リレーはコイル(電磁石)と接点で構成されている電気部品で、その役割から「継電器」とも呼ばれることがあります。各電装品のスイッチをONにするとコイルに電流が流れ、それにより磁力を持ったコイルが接点を物理的につなげ、電装品に電気が伝わるという仕組みです。

反対にスイッチをOFFにするとコイルへの通電が止まり、磁力が消失するため接点が外れて電装品への電力供給も止まり、電装品は稼働しなくなります。

リレーは車の電装品はもちろん家庭用電気製品にも使われていたりと、構造・仕組み共にシンプルながら汎用性の高い電気部品となっています。

リレーには大きく2タイプがある

リレーには、大きく分けて種類が2つあります。・構造的に簡易で使用頻度の高い「ヒンジ型」

・コイルが発生する磁力が強く稼働距離を稼げるため、大型・大容量リレーに用いられる「ブランジャ型」

いずれも基本的な作動理論は先ほど解説したものと同じですが、用途と通電する電気容量、中継する距離などによって使い分けられています。

また、極めて高い電圧をしっかり通電・遮断できるよう、高い耐久性と漏電防止性能を持つEV/HEV専用のリレーも存在します。

リレーが果たしている重要な役割とは?

リレーが果たしている役割は主に以下の3つです。・小さな電力で大電力を要する電装品のON/OFFを遠隔で行う

・1つの電源(バッテリー)で複数の電装品の稼働を支えるための中継地点

・電装品へ一気に大電流が流れるのを防ぐクッション役

規模は違いますが、車のリレーが行っている役目は発電所で作られた電気を各家庭に分配している「変電所」のようなものです。

そう言われてもピンと来ない場合は、子供の頃に一度は遊んだことのある糸電話を想像してみてください。長い1本の糸を使って糸電話を作っても、なかなか声は相手まで届きません。そこで糸電話をいくつかに分け、間にリレー役の伝言役を挟めば、複数の相手に声を伝えられます。

また、長い糸電話を使って無理やり遠くの相手に声を伝えようとすると、どうしても声が大きくなってしまい糸電話の外に漏れてしまいます。

声なら漏れてもさして問題ありませんが、これが電気となると漏電による発火や、電線や部品の破損につながってしまうでしょう。

このように、リレーは車を走行させ、快適に車内で過ごすために欠かすことのできない役割を果たしています。

リレーが故障する原因と不具合が発生する個所

ただし、運転中は常時使われている部品なので、長年車を使っていると故障したり、不具合を起こしたりすることもあります。

そこでここからは、リレーが故障する主な原因と不具合が発生しやすい個所を確認していきましょう。

過電圧によるコイルの断線・変形

リレーに内蔵されているコイルは、度重なる通電で熱を帯びると被膜が溶けることがあります。それがコイルの巻き線同士で接触してしまうとコイルの抵抗が増し、さらに熱が高くなります。そして、最終的には熱に耐えきれずコイルが焼き切れて電磁石としての役目を果たせないため、スイッチONにしてコイルへの通電で引き寄せられてつながるはずの接点がつながらなくなります。

この状態を「レアショート」と呼び、電装品への電力供給が止まり、スイッチをオンにしても対応している電装品が作動しないという症状が出てきます。

過熱・発熱による接点の不良

リレーの主要構造の1つである接点部分は、電磁石であるコイルに比べると、素材的に強度がかなり脆弱で熱にも弱くなっています。そのため、電装部品への通電時(スイッチがONの時)に熱で溶け癒着すると、接点がつながりっぱなし(通電しっぱなし)になってしまいます。リレーはスイッチのON・OFFに対応し、電装品へ電気を伝えたり止めたりするのが役目の1つです。接点が癒着してつながりっぱなしということは、リレーがなく電線のみで電装品とつながっているのと同じ状態のため、リレーとしての役割を果たしていないことになります。

なお、大型・大容量リレーに用いられる「プランジャ型」より、構造が単純で許容電圧の低い「ヒンジ型」のほうが、この不具合は起こりやすい傾向にあります。

経年使用による劣化・寿命

リレーは電気の中継視点として常に働いています。コイル並びに接点部分が通電時熱を帯びるのは、ある程度織り込み済であるため、それなりの耐久性が与えられています。実際にリレーの電気的な耐用寿命は、一般的に最小で「10万回の動作」に耐えられるよう定められていますが、永遠に使えるわけではありません。

電球やヒューズなどと同じ消耗部品ですから、熱による断線や癒着がなくとも経年使用による素材の劣化・変質によって、コイルの発する磁力が低下することがあります。

磁力が低下すると接点をうまく引き寄せられないため、通電したりしなかったり動作が間欠的になったりするでしょう。

また、接点の腐食(酸化)や摩耗によって接触不良が起きると、電装品への電力供給がうまくいかないケースがあります。この場合も、コイル劣化と同じような症状が出てきます。

リレーが故障した時の症状

完全に故障する間に起こる予兆

各電装品への電力供給・遮断をつかさどっているリレーがうまく機能していない場合、まず電装品の作動状況が「間欠的」になってきます。具体的には、ライト類が点いたり点かなかったり、ワイパーが動いたり動かなくなったりします。

また、コイル部分などに小さなゴミや埃などの異物が挟まっている場合、電磁部品特有の「ブーン」という、うなり音が聞こえ始めることがあります。

このうなり音が聞こえてきた場合、異物が挟まっている部分の熱量が上がって断線や癒着を引き起こす可能性が高いため、故障・不具合の前兆として覚えておくと良いでしょう。

各電装品のスイッチを入れたのに作動しない

レアショートによってコイルや付随する配線が断線した場合、あるいは接点の腐食・摩耗が進むと、完全に接触が途絶えてしまいます。こうなってしまうと、スイッチを入れても各電装品への電力供給が行われないため、当然電装品は全く動きません。

ヘッドライトやウィンカーのリレーが完全に故障し、断線状態になった場合は、スイッチを入れてもヘッドライトやウィンカーが点きません。

また、エアコンコンプレッサーに電気を伝えているリレーが故障した場合は、暑くてエアコンをつけてもコンプレッサーが動かないので、いつまでたっても車内は涼しくならないでしょう。

このようにリレーが完全に故障すると各電装品が使えないため、快適に安全にドライブできなくなります。

そして、スターター(エンジンの発動装置)に大電流を送っている「スターターリレー」が故障すると最悪です。

スターターリレーが故障してスターターに電力が伝わらないと、スターターはピクリとも動きません。スターターが動かないということは、当然エンジンもかかりませんので、車を走らせることすらできなくなります。

車には電気を溜めているバッテリーがあるため、他の電装品は動くかもしれません。しかし、エンジンがかかっていない(充電されていない)状態で電装品を使い続けるとあっという間にバッテリー上がりを起こすため、他の電装品も使えなくなるでしょう。

反対にスイッチを切ったのに作動が続くケースも

一方、接点が「つながっていない状態」で完全に癒着してしまった場合、コイルへの送電が止まっても配線が切れません。すると、電装品への電力供給が止まらないため、スイッチをOFFにしても電装品が動き続ける…という事態になります。ただし、この故障が発生するのは、スイッチを入れると間欠的に動くワイパーやウィンカーといった電装品のみです。こういった電装品のリレーは、コイルに電気が通り磁石化するまでのタイムラグを利用して電装品を自動的にON/OFFしています。

例えば、ウィンカーの場合、普段なら「カチカチ」と点滅します。ウィンカーリレーが故障すると、ウィンカーのレバーを入れている限り、点灯しっぱなしの状態になってしまうわけです。

リレーの故障と混同しやすいその他の故障と見分け方

各電装品は電気で動いており、色々なパーツがその動きに関与しています。そのため、電装品が動かないまたは不具合があるとしても、それがリレーの故障だと決めつけることはできません。

ここからは、混同しやすいその他の故障とその見分け方について詳しく説明していきます。

バッテリー電圧の不足(バッテリー上がり)

電装品が動かない場合は、まず「バッテリーの電圧不足」あるいは「バッテリー上がり」を疑いましょう。見分ける方法はいたって簡単です。担当している電装品だけが動作不良となるリレーの故障(HV等のメインリレーを除く)と異なり、バッテリーの場合はすべての電装品が動作不良になります。

バッテリー上がりの場合は、他の車などから電気を供給してもらう「ジャンピング」を行い、その後一定時間走行してバッテリーに電気を溜めれば解決します。

ただし、一度上がってしまったバッテリーは劣化が進み、充電機能が著しく低下して再度バッテリー上がりを起こしてしまうかもしれません。

そのため、バッテリー上がりを起こした場合は、カー用品店やガソリンスタンドなどでバッテリーの点検を受け、劣化が進んでいるようなら新品への交換を検討しましょう。

電装品自身の故障・不具合

リレーは構造が単純なので、なかなか壊れません。一方、電装品は構造が複雑なものも多いため、リレーよりも故障する可能性は高いです。リレーが故障しているか、電装品が故障しているかを見分けるためには、プロに電装品の作動テストを依頼するか、修理・交換費用が圧倒的に安く手間もかからないリレーのほうを新品に交換してみて、電装品が作動するかチェックすると良いでしょう。

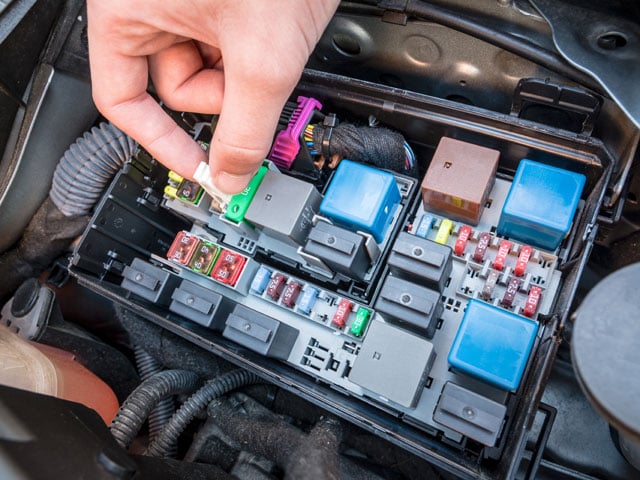

ヒューズや配線の不具合

各電装品には、リレーと同様に供給される電力を制御するためのヒューズがあります。リレーとヒューズは、電力源から電装品へ電気を伝える途中にある部品という点では共通しています。

しかし、リレーは通電・遮断を何度も繰り返せるように作られているのに対し、ヒューズはいったん切れると元には戻りません。ヒューズは突発的に想定以上の電流が流れるとすぐに切れ、電装品を守るように作られているため、リレーよりも先にヒューズ切れを疑いましょう。

ヒューズが切れているかどうかはヒューズボックスから取り外し、よく見ればすぐに分かります。そのため、切れていないか確認してみましょう。

また、ヒューズ切れでも電装品の故障でもない場合は、配線がどこかで断線していたり、リークしていたりする可能性があります。

どこが断線・リークしているか、もしくはしていないかを判別するのには、テスターなどの専用器具と知識が必要なため、プロに点検を依頼するしかありません。

リレーが故障した時の対処法

そこでここからは、本題であるリレーが故障した時の対処法について解説していきます。

リレーの故障が特定できればDIY交換も可能

バッテリー上がりにしてもヒューズ・配線断絶にしても、電気が電装品まで伝わっていないのが不具合の原因です。そのため、リレーの接点が癒着した時のように電装品が動きっぱなしという症状は出ません。いずれにしろリレーの故障が原因だと判明した場合は、故障したリレーを新品に交換する必要があります。

リレーはホームセンターやカー用品店で販売されているため、対応するものを購入してDIY交換をすることも十分可能です。

車の電装品に使われているリレーは、HV用のメインリレーなど専門的なものでもない限り、数百円程度で販売されています。

多くの場合、リレーはヒューズと一緒にヒューズボックスに収まっています。ただし、車種や対応電装品によっては、ついている場所が分かりにくかったり、交換に要領が必要だったりすることもあります。

自信がない場合はプロに点検を依頼したほうが無難

対応するリレーがどこについているか分かりにくい場合や、位置が分かっても手の入りにくい複雑な場所についているケースもあります。その上、電気部品であるため、感電などの危険もあります。また、対応するリレーの見極めを誤ると電装品や車自体の故障につながることもあるため、注意が必要です。

さらに、電装部品自体の故障や配線の不具合の場合も考えられます。そもそも、リレーの故障が原因かを見極めること自体素人には難しいです。

自信がない時は原因究明も含め、修理工場など車のプロに交換を任せたほうが安心です。

リレーを新品に交換してもすぐに故障してしまう場合

電球にやヒューズ、そしてリレーは、寿命を迎えると断線などで機能しなくなります。これらの部品を新品に変えたのにすぐ切れてしまう場合、想定以上の電流が流れ込んでいる可能性が考えられます。このケースも素人の知識や技術で問題を解決することは困難なため、プロに点検を依頼し、然るべき対処を取ってもらいましょう。

リレーを長持ちさせる方法とは?

リレーを長持ちさせる方法として挙げられるのが、無駄にスイッチをON・OFFしない、リレーに異物が干渉しないよう清潔に保つなどです。また、イグニッションキーをONにしたタイミングが車に最も大きな負荷電流が流れるとされています。そのため、運転が終わり車のエンジンを止める時は、エアコンなどの電装品のスイッチをOFFにしたほうが、リレーをはじめとした電気関連パーツの長持ちにつながると言われています。

まとめ

①車のリレーはバッテリーと電装品をつなぐ電気の中継地点

②リレーが故障すると電装品は作動不良を起こし、エンジンすらかからないこともある

③リレーが故障すると、電装品が動かないだけではなく、動き続けてしまうこともある

④その場合、電気が流れ過ぎて電装品の故障を引き起こす可能性がある。

⑤リレーの構造は単純で耐久性も高いため、その寿命は非常に長い

⑥完全に故障する前には、電装品の動きが間欠的になる、うなり音がするなどの予兆が起きる時があるため見逃さないようにする

⑦リレーの故障が原因の場合、市販されているリレーを購入してDIY交換することも可能

⑧交換に自信がない場合、あるいは原因の判別が困難な場合は、修理工場などに点検を依頼したほうが安心

この記事の画像を見る