中古車購入チェックポイント

更新日:2022.12.27 / 掲載日:2022.12.27

車のメインリレーとは?メインリレーが故障した時の症状や対処法について解説

リレーは、車の各パーツや装備が稼働するために必要な電気を受け渡している「中継部品」です。車には、いくつかのリレーがついており、中でもとりわけ重要な役割を果たしているのが「メインリレー」です。

今回は、このメインリレーについて、その役割や他のリレーとの違い、故障時の対処法や修理相場まで詳しく解説します。

メインリレーは耐久性が強く、滅多に故障しないため、見たことも聞いたこともないという方もいるかもしれません。

そこで、メインリレーの重要性を知っていただくために、リレーという部品の概要や他のリレーとの違いを整理していきます。

そのうち、最も重要な役割を果たしているリレーを「メインリレー」と呼びます。

その他にも車種によって数や呼び方は異なりますが、以下のように様々なリレーが存在します。

・ウィンカーリレー

・ワイパーリレー

・スターターリレー(イグニッションリレー)

・エアコンリレー

・ブロアモーターリレー

・ヘッドライトリレー

・ホーンリレー

入電側にコンデンサ(電気を蓄えたり、放出したりする電子部品)を配置し、コンデンサが満杯になって放電するとコイルが電磁石化してウィンカーが点灯します。そして、放電しつくすとコイルが磁力を失い接点が離れウィンカーが消えるという動作を自動的に繰り返す仕組みになっています。

また、ワイパーリレーもウィンカーリレーの似たような原理で間欠運動を制御しています。そのため、ウィンカー・ワイパーリレーを外してしまうと、ウィンカーの点滅機能やワイパーの間欠機能は停止します。

また、ワイパーにはスイッチを切るたびにきちんと元の場所に戻る「オートストップ機能」が備わっていますが、この動作もこのリレーが担っています。

しかし、エンジン始動時以外は稼働する必要がない上、仮に通電されっぱなしだとすぐにスターターが壊れてしまいます。そのため、スターターへの通電を断続できるリレーが、バッテリーとの間に配置されています。

キーを回してもスターターが回らない(エンジンがかからない)時、「カチカチ」とスイッチが入るような音はするのに、スターターが回らない場合はスターター自体の故障が疑われます。

一方、キーを回しても「カチカチ」という音が全くしない場合は、スターターリレーの故障が考えられます。

マニュアル車でギアをつないだり、切ったりする働きとよく似ているため、俗に「クラッチ」と呼ばれることもあります。

リレーが正常なら、A/CボタンをONにすることでコンプレッサーへの通電を行い、OFFにすると通電が止まります。

一方、リレーが故障するとコンプレッサーが作動不良となるため、いつまでたってもエアコンは効きません。

なお、エアコン機構にはもう1つ、通気口から空気を車内に送り出しているブロアモーターへの通電を制御する「ブロアモーターリレー」も存在します。

こちらが故障した場合は、エアコンをつけても通気口から冷たい風や暖かい風が吹かなくなります。

ヘッドライトリレーは、ヘッドライトを安定的に点灯・消灯させ、かつハイビームとロービームの切り替えなどを行っています。

ホーンリレーは、ハンドルに備わっているスイッチと連動してホーンへの通電を制御しています。

これら以外にも、車内スイッチで制御できる電装品にはほぼリレーがついていると思っていいでしょう。

また、オーディオやカーナビなどといった社外品を後付けする場合「ハーネス」と呼ばれる配線を用いますが、リレーと一体型になっているリレーつきハーネスも存在します。

ただし、全ての車にメインリレーと呼ばれる部品が備わっているわけではありません。また、前述した各リレーの分岐元になるリレーを、名目上メインリレーと呼ぶこともあります。

いずれにしても、故障すると車の走行自体に支障が出るため、その構造や役割について知っておいて損はありません。以下で詳しく見ていきましょう。

メインリレーも他のリレーと同じく、コイルと接点からできており、コイルに電流が流れると磁力が発生して接点を物理的につなげ、電気が伝わる仕組みになっています。

ただし、強度的に耐久性の強い素材でできている上、一度に通電できる電気の容量も大きくなっています。

まず、バッテリーから一番先に電流を受け取ってそれを各所の電装品を担当しているリレーへ配分する「変電所」のような役目を帯びているリレーのことを、メインリレーと呼称することがあります。

また、1980年代から1990年代初頭にかけてのホンダ車には燃料ポンプの動作を制御するリレーがついていました。これも、メインリレーと呼称されています。

前者が故障した場合は、スターターリレーにも電気が伝わらなくなります。セルが回らなかったり、点火用の電気がイグニッションコイルに伝達されなかったりして、エンジンが始動しない可能性があります。

一方、後者の場合は、セルが回って点火されたとしても、燃料ポンプの作動不良で燃料がエンジンに供給されなければ、当然エンジンはかかりません。

いずれにしても、メインリレーが故障した場合は、車の走行自体に支障が出るでしょう。

そんなハイブリッドシステムの制御を行うには、高出力の通電・遮断を繰り返しできる耐久性・持続性を持つ、高品質なリレーが組み込まれており、それを「ハイブリッドシステムメインリレー」と呼びます。

詳しい作動手順は割愛しますが、1つのリレーでは安全・正確に制御しきれない精密なハイブリッドシステムを複数のリレーを駆使し、ECUが使い分けることで、システム全体を制御しています。

そして、このハイブリッドシステムメインリレーが故障した場合も、ハイブリッド車やプラグインハイブリッド車は正常に走行できません。

そのため、工業規格的に明確な耐用年数は決まっていませんが、車の電装品に使われているような汎用タイプの場合、一般的に「最小」でも10万回の動作に耐えられるように作られています。

つまり、数えるほどしか作動しないスターターリレーやエアコンリレーが、車自体の寿命より先に切れてしまうことは滅多にないでしょう。

ただし、想定された以上の電圧がかかったり、異物などが挟まってショートを起こし熱で断線したりといった、外的要因が加わった場合はその限りではありません。

特に、ハイブリッド車のメインリレーは、コイルや接点の差異化を防ぐため水素ガスが封入されていたり、接点部分にセラミックが使用されたりといった強化が施されています。

そのため、他のリレーより先のメインリレーが寿命を迎えるということはほぼないと考えていいでしょう。ただし、こちらも過電圧などの外的要因が発生した場合は、寿命より早く故障する可能性はあります。

一方、メインリレーが故障した場合は、それがメインリレーの故障によるものなのか、他の故障によるものなのかを判断するのは困難です。

ただ、全く見極められないというわけではありません。そこでここでは、メインリレーが故障した際の症状について、ガソリン車とハイブリッド車に分けて整理しておきましょう。

一方、燃料ポンプを制御しているメインリレーが故障した場合、前述したとおりエンジンが始動しなくなります。しかし、この症状は時間が経過すると収まってしまうことが多く、他の部品の不具合(プラグかぶりやバッテリー電圧不足、セルモーターの劣化など)と混同しやすいので注意が必要です。

燃料ポンプ制御リレーの不具合は、暑い夏に起きやすい傾向があると言われています。夏場にエンジンがかかりにくいという症状が続く場合は、メインリレーの故障を疑いましょう。

そのため、正直メインリレーが故障したのか、その他の部品やシステムの不具合なのか、正確に判断するのはプロでも難しいです。

ハイブリッドシステムメインリレーの故障が不調の原因なのかはもちろん、その故障の程度と修理方法などについては、製造メーカーの整備工場などが持っている専用の診断機器を使わないと判別できないこともあります。

そこで、メインリレーが故障した際の対処法についても紹介していきます。

各電装品のリレーの場合は、それぞれが担当している電装品だけに不調が起きるため、絞り込める可能性はあります。しかし、メインリレーの場合は特に困難なため、あやしい…と思ったらすぐに整備工場などで詳しく点検してもらうようにしましょう。

また、ガソリン車にしろハイブリッド車にしろ、メインリレーが完全に故障した場合は自走不能状態に陥り、自力での復旧はほぼ不可能です。そのため、JAFやロードサービスへ連絡し、修理工場までレッカー移動してもらうと安心です。

また、通常時の車内はハイブリッドシステムで使用している大量の電気が車内に流れないような仕組みになっているため、車内で待機していても問題ありません。

しかし、事故などで破損している場合は、車内に電気が流れこんでしまう可能性もあります。さらに、漏電によって発生した火花が万が一燃料に引火すると大変危険です。

ハイブリッド車が急に故障して動かなくなった場合は車から離れて、すぐにプロの救援を呼びましょう。

その上で、各電装品を担当しているリレーが故障している場合は、そのままそこで交換を依頼してもいいですし、自信があるならDIY交換もできます。

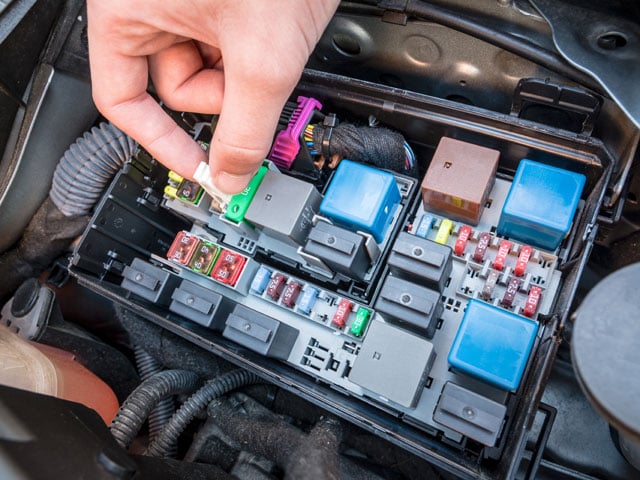

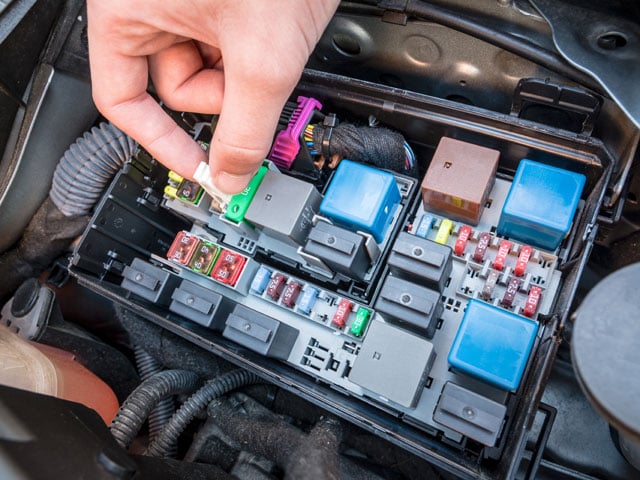

車種によってリレーのついている場所(リレーボックスの場所)は異なりますが、取扱説明書を確認したり、ネットで情報を調べたりすればすぐに判明するでしょう。

また、使用されているのが汎用リレーの場合は、故障しているリレーを取り外してそこにリレーをはめ込めばいいだけなので、工具も手先の器用さも特に必要ありません。

ただし、汎用リレーの場合でも、ハイブリッド車は専門家に任せたほうが安全です。

手先が器用ならDIY交換が可能ですし、プロに依頼したとしても工賃は安価なので、付き合いのある車屋さんならサービスしてくれることもあるでしょう。

一方、燃料ポンプ用のメインリレーは部品価格が2,000~3,000円程度とやや高くなる上、汎用リレーが収まっているリレーボックスとは異なる場所についていることもあります。

その場合、交換に知識や技術、工具などが必要となり、素人には難しいでしょう。そのため、プロに依頼したほうが安心です。しかし、工賃が数千円程度かかりますので確認しておきましょう。

また、汎用リレーとは異なり、構造的にも素材的にも車種に合わせた独自仕様であるため、安価な社外品などがなく純正の新品部品を使うしかありません。

そして、点検や交換をするためには、ハイブリッドに関する専門知識と装備が不可欠なので、交換工賃もかなり高額になります。

ただし、そう簡単に故障する部品ではないため、メインリレーの故障を疑って入庫しても他の部分に故障が発生しているケースも多々あります。

今回は、このメインリレーについて、その役割や他のリレーとの違い、故障時の対処法や修理相場まで詳しく解説します。

この記事の目次

故障すると一大事!メインリレーの役割とその他のリレーとの違い

車の電装品を動かしている電気を中継しているのが、リレーという部品です。その中でもメインリレーはとても大事な部品です。メインリレーは耐久性が強く、滅多に故障しないため、見たことも聞いたこともないという方もいるかもしれません。

そこで、メインリレーの重要性を知っていただくために、リレーという部品の概要や他のリレーとの違いを整理していきます。

車についているリレーの種類とその役割

そのうち、最も重要な役割を果たしているリレーを「メインリレー」と呼びます。

その他にも車種によって数や呼び方は異なりますが、以下のように様々なリレーが存在します。

・ウィンカーリレー

・ワイパーリレー

・スターターリレー(イグニッションリレー)

・エアコンリレー

・ブロアモーターリレー

・ヘッドライトリレー

・ホーンリレー

ウィンカーリレー・ワイパーリレー

フラッシャーリレーとも呼ばれるウィンカーリレーは、コイルに電気が流れると磁力が発生し接点がつながり、電装品へ電気が伝わります。入電側にコンデンサ(電気を蓄えたり、放出したりする電子部品)を配置し、コンデンサが満杯になって放電するとコイルが電磁石化してウィンカーが点灯します。そして、放電しつくすとコイルが磁力を失い接点が離れウィンカーが消えるという動作を自動的に繰り返す仕組みになっています。

また、ワイパーリレーもウィンカーリレーの似たような原理で間欠運動を制御しています。そのため、ウィンカー・ワイパーリレーを外してしまうと、ウィンカーの点滅機能やワイパーの間欠機能は停止します。

また、ワイパーにはスイッチを切るたびにきちんと元の場所に戻る「オートストップ機能」が備わっていますが、この動作もこのリレーが担っています。

スターターリレー(イグニッションリレー)

エンジンを始動させるスターター(セルモーター)は、他の電装品よりも大きな電力が必要です。しかし、エンジン始動時以外は稼働する必要がない上、仮に通電されっぱなしだとすぐにスターターが壊れてしまいます。そのため、スターターへの通電を断続できるリレーが、バッテリーとの間に配置されています。

キーを回してもスターターが回らない(エンジンがかからない)時、「カチカチ」とスイッチが入るような音はするのに、スターターが回らない場合はスターター自体の故障が疑われます。

一方、キーを回しても「カチカチ」という音が全くしない場合は、スターターリレーの故障が考えられます。

エアコンリレー

エアコンリレーは、エアコンガスを機構内で循環させているエアコンコンプレッサーに電気を送る、あるいは遮断するための中継部品です。マニュアル車でギアをつないだり、切ったりする働きとよく似ているため、俗に「クラッチ」と呼ばれることもあります。

リレーが正常なら、A/CボタンをONにすることでコンプレッサーへの通電を行い、OFFにすると通電が止まります。

一方、リレーが故障するとコンプレッサーが作動不良となるため、いつまでたってもエアコンは効きません。

なお、エアコン機構にはもう1つ、通気口から空気を車内に送り出しているブロアモーターへの通電を制御する「ブロアモーターリレー」も存在します。

こちらが故障した場合は、エアコンをつけても通気口から冷たい風や暖かい風が吹かなくなります。

その他電装品のリレー(ヘッドライトリレー・ホーンリレー)

その他にも電装品のリレーには様々なものがあります。ヘッドライトリレーは、ヘッドライトを安定的に点灯・消灯させ、かつハイビームとロービームの切り替えなどを行っています。

ホーンリレーは、ハンドルに備わっているスイッチと連動してホーンへの通電を制御しています。

これら以外にも、車内スイッチで制御できる電装品にはほぼリレーがついていると思っていいでしょう。

また、オーディオやカーナビなどといった社外品を後付けする場合「ハーネス」と呼ばれる配線を用いますが、リレーと一体型になっているリレーつきハーネスも存在します。

メインリレーの構造と役割

ただし、全ての車にメインリレーと呼ばれる部品が備わっているわけではありません。また、前述した各リレーの分岐元になるリレーを、名目上メインリレーと呼ぶこともあります。

いずれにしても、故障すると車の走行自体に支障が出るため、その構造や役割について知っておいて損はありません。以下で詳しく見ていきましょう。

基本構造や仕組み自体はその他のリレーと同じ

メインリレーの役割は、車の走行に関わる重要なものです。しかし、他のリレーと特別変わった原理や素材などが使われているわけではありません。メインリレーも他のリレーと同じく、コイルと接点からできており、コイルに電流が流れると磁力が発生して接点を物理的につなげ、電気が伝わる仕組みになっています。

ただし、強度的に耐久性の強い素材でできている上、一度に通電できる電気の容量も大きくなっています。

ガソリン車のメインリレーの役割

ガソリン車の場合、メインリレーと呼ばれる部品には2パターンがあります。まず、バッテリーから一番先に電流を受け取ってそれを各所の電装品を担当しているリレーへ配分する「変電所」のような役目を帯びているリレーのことを、メインリレーと呼称することがあります。

また、1980年代から1990年代初頭にかけてのホンダ車には燃料ポンプの動作を制御するリレーがついていました。これも、メインリレーと呼称されています。

前者が故障した場合は、スターターリレーにも電気が伝わらなくなります。セルが回らなかったり、点火用の電気がイグニッションコイルに伝達されなかったりして、エンジンが始動しない可能性があります。

一方、後者の場合は、セルが回って点火されたとしても、燃料ポンプの作動不良で燃料がエンジンに供給されなければ、当然エンジンはかかりません。

いずれにしても、メインリレーが故障した場合は、車の走行自体に支障が出るでしょう。

ハイブリッド車のメインリレーの役割

ハイブリッド車やプラグインハイブリッド車などは、ガソリン車とは異なり、モーターでも走行します。そして、走行用モーターはガソリン車の電装品とは比べ物にならないほど大きな電力が必要です。そんなハイブリッドシステムの制御を行うには、高出力の通電・遮断を繰り返しできる耐久性・持続性を持つ、高品質なリレーが組み込まれており、それを「ハイブリッドシステムメインリレー」と呼びます。

詳しい作動手順は割愛しますが、1つのリレーでは安全・正確に制御しきれない精密なハイブリッドシステムを複数のリレーを駆使し、ECUが使い分けることで、システム全体を制御しています。

そして、このハイブリッドシステムメインリレーが故障した場合も、ハイブリッド車やプラグインハイブリッド車は正常に走行できません。

各種リレー及びメインリレーの寿命はどのぐらい?

電装品それぞれについているリレーの寿命

リレーには様々な種類 (素材・サイズ・タイプ)があり、許容電圧や耐用年数などが変わります。また、 用途(使われている電装品・負荷・スイッチの開閉頻度・使用環境)によっても寿命が異なります。そのため、工業規格的に明確な耐用年数は決まっていませんが、車の電装品に使われているような汎用タイプの場合、一般的に「最小」でも10万回の動作に耐えられるように作られています。

つまり、数えるほどしか作動しないスターターリレーやエアコンリレーが、車自体の寿命より先に切れてしまうことは滅多にないでしょう。

ただし、想定された以上の電圧がかかったり、異物などが挟まってショートを起こし熱で断線したりといった、外的要因が加わった場合はその限りではありません。

メインリレーの寿命は非常に長い

前述したリレーの寿命は、あくまでも汎用タイプの話です。メインリレーと呼ばれる部品に関しては、いずれの場合もその役割が走行全体に関わってくるため、汎用リレーより素材的にも構造的にも耐久性と持続性が高いものを使用しています。特に、ハイブリッド車のメインリレーは、コイルや接点の差異化を防ぐため水素ガスが封入されていたり、接点部分にセラミックが使用されたりといった強化が施されています。

そのため、他のリレーより先のメインリレーが寿命を迎えるということはほぼないと考えていいでしょう。ただし、こちらも過電圧などの外的要因が発生した場合は、寿命より早く故障する可能性はあります。

メインリレーが劣化・故障した場合の症状

一方、メインリレーが故障した場合は、それがメインリレーの故障によるものなのか、他の故障によるものなのかを判断するのは困難です。

ただ、全く見極められないというわけではありません。そこでここでは、メインリレーが故障した際の症状について、ガソリン車とハイブリッド車に分けて整理しておきましょう。

ガソリン車のメインリレーが故障した場合

「変電所」の役割を担っているメインリレーに不具合が発生している場合、一部の電装品だけに不具合が出ることもあります。しかし、コイル・接点の断線などで全く通電できない場合は、全ての電装品に悪影響が及びます。一方、燃料ポンプを制御しているメインリレーが故障した場合、前述したとおりエンジンが始動しなくなります。しかし、この症状は時間が経過すると収まってしまうことが多く、他の部品の不具合(プラグかぶりやバッテリー電圧不足、セルモーターの劣化など)と混同しやすいので注意が必要です。

燃料ポンプ制御リレーの不具合は、暑い夏に起きやすい傾向があると言われています。夏場にエンジンがかかりにくいという症状が続く場合は、メインリレーの故障を疑いましょう。

ハイブリッド車のメインリレーが故障した場合

ハイブリッドシステムは、働いている仕組み自体が非常に複雑になっています。気が付きにくい程度の加速・燃費性能の低下から走行不能状態まで、不具合・症状の程度も種類も様々です。そのため、正直メインリレーが故障したのか、その他の部品やシステムの不具合なのか、正確に判断するのはプロでも難しいです。

ハイブリッドシステムメインリレーの故障が不調の原因なのかはもちろん、その故障の程度と修理方法などについては、製造メーカーの整備工場などが持っている専用の診断機器を使わないと判別できないこともあります。

メインリレーが故障した際の対処法

そこで、メインリレーが故障した際の対処法についても紹介していきます。

基本的にはプロに救援を依頼するしか手がない

リレーは電気部品であるため、火花や熱でも出ていない限り、オイルやラジエター液のように目視で不具合している個所を特定できません。各電装品のリレーの場合は、それぞれが担当している電装品だけに不調が起きるため、絞り込める可能性はあります。しかし、メインリレーの場合は特に困難なため、あやしい…と思ったらすぐに整備工場などで詳しく点検してもらうようにしましょう。

また、ガソリン車にしろハイブリッド車にしろ、メインリレーが完全に故障した場合は自走不能状態に陥り、自力での復旧はほぼ不可能です。そのため、JAFやロードサービスへ連絡し、修理工場までレッカー移動してもらうと安心です。

ハイブリッド車は感電の恐れもあるため、うかつに触らない

通常、ハイブリッド車では200V以上の高電圧システムを使用しています。不調の原因がメインリレーにあるかどうかに関わらず、知識や技術のない人が、うかつにハイブリッドシステムに触れると感電して大けがを負う可能性があるのでとても危険です。そのため、故障しているハイブリッド車には、絶対に触らないようにしましょう。また、通常時の車内はハイブリッドシステムで使用している大量の電気が車内に流れないような仕組みになっているため、車内で待機していても問題ありません。

しかし、事故などで破損している場合は、車内に電気が流れこんでしまう可能性もあります。さらに、漏電によって発生した火花が万が一燃料に引火すると大変危険です。

ハイブリッド車が急に故障して動かなくなった場合は車から離れて、すぐにプロの救援を呼びましょう。

整備工場などへ持ち込んで、まずは原因を究明する

メインリレーが故障した時は、まず修理工場などに持ち込んで不調の原因を究明するのが先決です。その上で、各電装品を担当しているリレーが故障している場合は、そのままそこで交換を依頼してもいいですし、自信があるならDIY交換もできます。

車種によってリレーのついている場所(リレーボックスの場所)は異なりますが、取扱説明書を確認したり、ネットで情報を調べたりすればすぐに判明するでしょう。

また、使用されているのが汎用リレーの場合は、故障しているリレーを取り外してそこにリレーをはめ込めばいいだけなので、工具も手先の器用さも特に必要ありません。

ただし、汎用リレーの場合でも、ハイブリッド車は専門家に任せたほうが安全です。

メインリレー交換時の修理費用

ガソリン車のメインリレーの交換費用の相場

重要とはいえ、変電所のような代わりになっているメインリレーに使われているのは汎用リレーです。その部品価格は、数百円程度でどこでも市販されています。手先が器用ならDIY交換が可能ですし、プロに依頼したとしても工賃は安価なので、付き合いのある車屋さんならサービスしてくれることもあるでしょう。

一方、燃料ポンプ用のメインリレーは部品価格が2,000~3,000円程度とやや高くなる上、汎用リレーが収まっているリレーボックスとは異なる場所についていることもあります。

その場合、交換に知識や技術、工具などが必要となり、素人には難しいでしょう。そのため、プロに依頼したほうが安心です。しかし、工賃が数千円程度かかりますので確認しておきましょう。

ハイブリッド車のメインリレーの交換費用の相場

ハイブリッドシステムメインリレーは、車種によって部品代が大きく異なります。安くて30,000~50,000円、高いものは10万円以上することもあります。また、汎用リレーとは異なり、構造的にも素材的にも車種に合わせた独自仕様であるため、安価な社外品などがなく純正の新品部品を使うしかありません。

そして、点検や交換をするためには、ハイブリッドに関する専門知識と装備が不可欠なので、交換工賃もかなり高額になります。

ただし、そう簡単に故障する部品ではないため、メインリレーの故障を疑って入庫しても他の部分に故障が発生しているケースも多々あります。

まとめ

①車にはメインリレーの他にも、各電装品の制御を担うリレーが複数備わっている

②各電装品を担当するリレーが故障すると、その電装品の動きに不具合が出る

③ガソリン車のメインリレーは、全てのリレーに電気を分配する役割もしくはエンジンへ燃料を送る燃料ポンプの動作を制御している

④ハイブリッド車のメインリレーは、高電力を要するハイブリッドシステムを制御している

⑤ガソリン車・ハイブリッド車ともにメインリレーは、その重要性からも寿命が長い

⑥ガソリン車のメインリレーが故障すると、各電装品に不具合が出たり、燃料ポンプの動きが悪くなったりして、いずれの場合も最終的には走行できなくなる

⑦ハイブリッド車のメインリレーが故障すると、様々な症状が出るため、その呼称を確定するにはプロの知識・技術・装備が必須

⑧メインリレーが故障した時は、プロの手を借りたほうが安心

この記事の画像を見る