中古車購入チェックポイント

更新日:2023.04.10 / 掲載日:2023.04.10

軽自動車の納税証明書はいつ使うの?その必要性や再発行の方法を解説

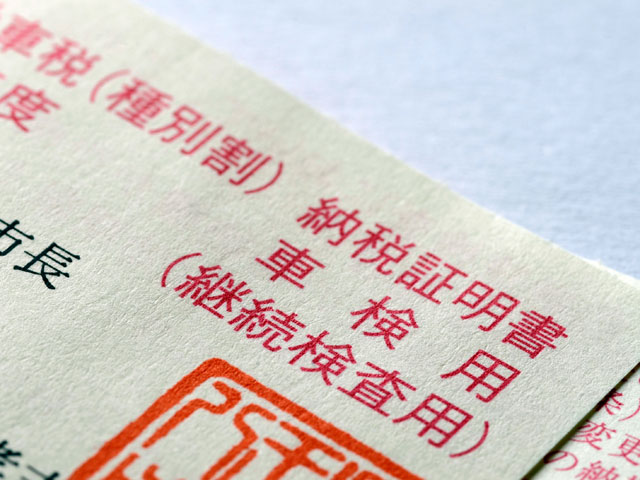

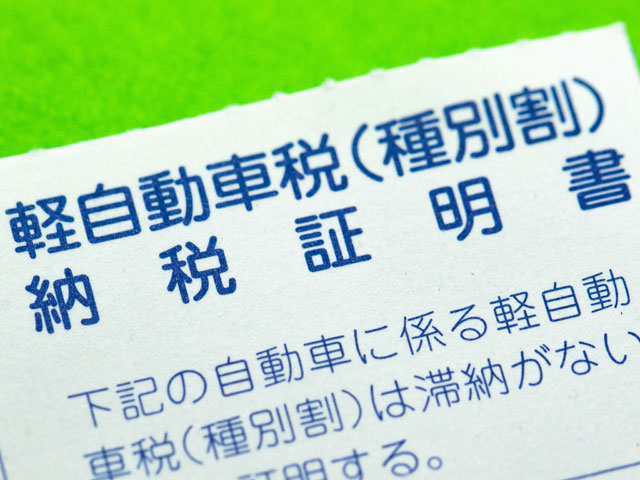

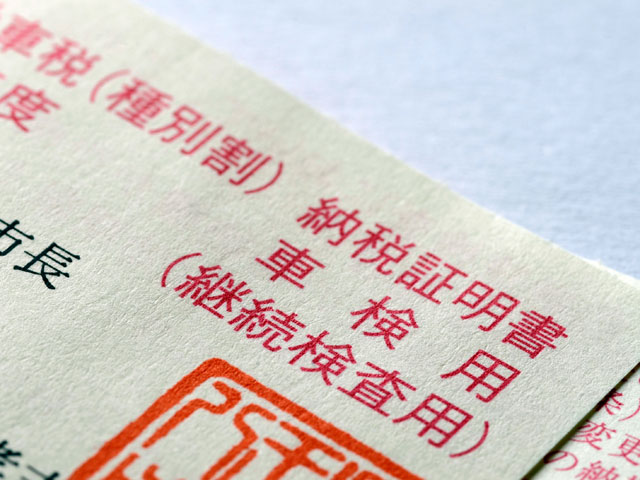

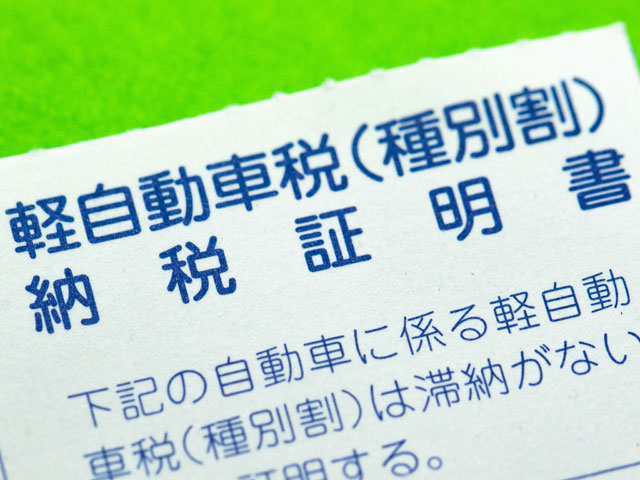

軽自動車税(種別割)を銀行の窓口やコンビニのレジなどで納付すると「納税証明書」を受け取ることができます。

この納税証明書は保管しておかなければなりません。保管しておくことは知っていても、いつ何に使うのかよく分からないという方もいるでしょう。

この記事では、納税証明書の必要性や使うタイミングについて詳しく説明します。また、紛失してしまった場合の再交付の方法なども紹介するので、参考にしてください。

5月中に税額が記載された納税通知書が郵送されます。封筒の中に入っているのは、納税通知書兼領収証書と納税証明書と記載された用紙です。

納税の有効期限は5月末日となっていますが、一部の地域では6月末となっている所もあります。

コンビニなどで納税すると、納税証明書と記載された部分に領収印が押印され、納税通知書兼領収証書と切り離されて返却されます。これが「納税証明書」です。

コンビニや銀行などの金融機関に納税通知書を持参し、窓口で納付する場合は、領収印が押印された納税証明書を渡されます。

一方で、クレジットカード払いなどのネットを利用した決済方法では、納税通知書に領収印が押印されません。そのため、納税通知書が交付されないことになります。

窓口でやり取りするので、領収印が押してある納税証明書を受け取ることができます。

窓口払いは他にも市区町村の役所の税務課、市区町村事務所、支所などでも受け付けています。詳しい納付場所は、納税通知書の裏に記載されているので確認してみましょう。

また、口座振替にすると自動的に口座から引き落とされるようにできますし、ペイジーを使うとネットバンキングやATMから支払うことが可能です。

こういった納付方法では、納税証明書に領収印が押印されません。窓口払いではないので、納税証明書が受け取れないことになります。

しかし、適正に決済されていれば、納税したことにはなるので問題ありません。後日、納税証明書を郵送してくれる自治体もあります。

車検を受けていない車や車検に合格していない車が公道を走行した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。さらに、違反点数6点に30日間の免停処分となります。

この車検を受けるためには、軽自動車税(種別割)をきちんと毎年納めていることが必須条件です。つまり、未納のままでは車検を受けることができません。

毎年1年分の税金を前払いという形で納付することになっているため、 納税証明書の有効期限は郵送された年の翌年の5月末日となっています。

例えば、昨年に納付したもので車検を受けようとしても、納税証明書の有効期限がすでに切れている可能性もあります。今年分が未納であれば、いくら昨年の納税証明書を保管していて提示したとしても車検を受けることができません。

納税通知書が届いてから車検を受けるのであれば、必ずコンビニなどで納付を済ませてからにしましょう。

しかし、2023年に軽自動車税(種別割)の納税の有無を確認するオンラインシステムが導入されています。オンラインシステムが導入されたことにより、納税証明書の扱いはどうなったのか、見ていきましょう。

しかし、ただの領収書だから不要だと勘違いして捨ててしまう方もいれば、次回の車検まで期間があるので、うっかり紛失するケースもありました。そうなった場合、納税証明書の再発行の手続きをしてから車検を受けることができます。

このシステムは、軽自動車税(種別割)を納付したかどうかをオンライン上で確認できるというものです。「Jidoushazei Nofu Kakunin System」の頭文字をとって「軽JNKS」と表示され、「ケイジェンクス」と呼ばれています。

軽JNKSの導入により、これまで車検時に必要だった納税証明書の提示が不要となりました。

その場面はいくつかあるので、どういったケースで納税証明書が必要になるのか、以下で詳しく見ていきましょう。

つまり、納付した直後はまだ登録できていないので、納付したかどうかが市区町村では確認できないというわけです。相当な日数というのは明確ではありませんが、大体1~3週間はかかるとされています。

納付からさほど日数を経ていないタイミングで車検を受ける場合は、軽JNKSでの納付確認はできないでしょう。そのため、これまでと同様に納税証明書の提示が必要となってきます。

もし車検までの期間が迫っているなら、納税証明書を受け取ることができるコンビニや金融機関といった窓口での納付をおすすめします。

軽自動車税税(種別割)は各市区町村が徴収しており、それぞれの自治体を管轄している軽自動車協会も異なります。そうなると、自分の前に軽自動車を所有していた方の住所地と自分の住所地の市区町村が異なるため、軽JNKSで照会しても納税確認がとれないことがあります。

こういったケースでは、前の軽自動車の所有者が納付した際の納税証明書が必要になります。

納税通知書が届き、納税後に管轄の軽自動車協会をまたいで別の市区町村に転居するというケースもあるでしょう。そういった場合で転居後すぐに車検を受けると、軽JNKSで納税確認がとれません。

そのため、転居前に納税をしたことを証明する納税証明書が必要となります。

もし過去に未納があった場合、郵送されてきた納税通知書の納税証明書欄にある車両番号や有効期限、領収印を押印する欄に「※※※※」というマークが印字され、消されている場合が多いです。

届いた納税通知書で未納分を納付したとしても「※※※※」がついた納税証明書は残念ながら有効な納税証明書とはならず、車検では使えません。

そのため、未納分を納付した後に納税証明書の再交付を受ける必要があります。

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点での車の所有者に課税されますが、ローンを組んでいる場合は、車の使用者が例外的に納税義務者となります。そして、ローンが完済した時点で、所有者を購入者に変更できることになります。

ローン完済時には、車の所有者である信販会社などに所有権を購入者に変える申請をしなければなりません。そして、管轄の軽自動車検査協会にて名義変更を行う必要があります。

この名義変更手続きでは、納税証明書は特に必要とはされません。しかし、信販会社などからは納税証明書の原本もしくはコピーの提示を求められることもあるでしょう。

もし未納もしくは滞納していると、所有者が変更できない場合もあるので注意しましょう。

軽自動車税(種別割)は、排気量250cc超の二輪車や小型特殊車などの軽自動車以外も課税対象となっています。しかし、軽自動車以外はオンラインシステムが適用されていないので、システム上で納付の有無を確認することはできません。

そのため、これまでと同様に車検を受ける際は、紙の納税証明書の提示が必要です。

そんな場合は、申請すれば市区町村の役所で交付手続きを受けることができます。本人が申請に行かなくても、家族や業者など代理人に依頼して交付してもらうことも可能です。

また、直接役所に行けない場合は、郵送も依頼できます。ただし、郵送の場合は時間を要するので、早めに手続きしておくことをおすすめします。

オンラインで申請を受け付けている自治体もあるので、ホームページから確認してみましょう。

通常は軽JNKSで納付確認ができますが、納付後すぐの車検といった紙の納税証明書が必要な場合は、再発行の手続きをしなければなりません。

納税証明書の再発行は、住んでいる地域の役所の税務課、役所の支所や連絡所、出張所などで手続きできます。

その際に申請者の本人確認書類が必要となります。本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証、パスポートなどです。

また、市区町村によっては学生証や従業員証、金融機関のキャッシュカードなどなら2点以上、口頭での確認でもよしとする所もあります。

車両番号などを聞かれる場合もあるので、車検証を持参するといいでしょう。詳しくは、住んでいる自治体のホームページで確認しておくと確実です。

また、申請書はネットからダウンロードして、事前に準備しておくこともできます。準備できなくても、当日窓口で受け取って記入しても問題ありません。

車検のために納税証明書の交付が必要な場合は、手数料は無料となる場合が多いです。ただし、使用目的が車検以外の場合、数百円の手数料がかかる自治体もあるので注意しましょう。

代理人というと、家族や親戚、車検の依頼先であるディーラーや整備工場、カー用品店などのスタッフなどが挙げられます。

代理人が申請場所に出向いて本人に代わって交付申請を行う場合、代理人の運転免許証などの本人確認書類が必要となるので、準備しておきましょう。

また、通常は代理人申請の際は委任状が必要です。しかし、車検用の納税証明書の交付に限り、委任状が不要としている自治体も多いので確認しておきましょう。

委任状はネットからダウンロードできるので、事前に委任者が自筆して準備しておきましょう。

郵送で依頼する場合、必要なものは申請書、車検証のコピー、本人確認書類のコピー、返信用封筒などです。

申請書はネットからダウンロードができるので印刷して必要事項を記入します。返信用封筒には、住所と氏名を記載し、切手を貼付してください。速達を希望する場合は、速達料金分の切手が必要です。

また、自治体によっては車検証のコピーではなく、運転免許証などの本人確認書類のコピーが必要となる場合があります。自治体ごとで必要書類に多少違いがあるので、ホームページなどで確認しましょう。

必要書類が準備できたら封筒に入れ、役所の税務課宛てに郵送します。

郵送での申請をすると、再交付までに数日~数週間かかる場合もあるので、事前に電話で日数を問い合わせておくことをおすすめします。また、余裕をもって早めに手続きするようにしましょう。

しかし、ネット納付の場合、後日ハガキなどで納税証明書を郵送している自治体もあります。納付後いつ届くかは自治体によって対応が異なりますが、6月中には届く所が多いです。

ただし、過去に未納があれば届かないので注意しましょう。また、ハガキが届く前に納税証明書が必要となれば、再交付と同様に交付手続きを行うことになります。

この納税証明書は保管しておかなければなりません。保管しておくことは知っていても、いつ何に使うのかよく分からないという方もいるでしょう。

この記事では、納税証明書の必要性や使うタイミングについて詳しく説明します。また、紛失してしまった場合の再交付の方法なども紹介するので、参考にしてください。

この記事の目次

軽自動車税の納税証明書とは?

5月中に税額が記載された納税通知書が郵送されます。封筒の中に入っているのは、納税通知書兼領収証書と納税証明書と記載された用紙です。

納税の有効期限は5月末日となっていますが、一部の地域では6月末となっている所もあります。

コンビニなどで納税すると、納税証明書と記載された部分に領収印が押印され、納税通知書兼領収証書と切り離されて返却されます。これが「納税証明書」です。

軽自動車税の納付方法による納税証明書の有無

コンビニや銀行などの金融機関に納税通知書を持参し、窓口で納付する場合は、領収印が押印された納税証明書を渡されます。

一方で、クレジットカード払いなどのネットを利用した決済方法では、納税通知書に領収印が押印されません。そのため、納税通知書が交付されないことになります。

窓口払いだと納税証明書は受け取れる

銀行や郵便局、コンビニなどに納税通知書と現金を持参して納付するのが窓口払いです。窓口でやり取りするので、領収印が押してある納税証明書を受け取ることができます。

窓口払いは他にも市区町村の役所の税務課、市区町村事務所、支所などでも受け付けています。詳しい納付場所は、納税通知書の裏に記載されているので確認してみましょう。

ネット払いでは納税証明書を受け取れない

軽自動車税(種別割)は、窓口払いの他にもパソコンやスマホからクレジットカード払いなどのキャッシュレス決済を行うことができます。また、口座振替にすると自動的に口座から引き落とされるようにできますし、ペイジーを使うとネットバンキングやATMから支払うことが可能です。

こういった納付方法では、納税証明書に領収印が押印されません。窓口払いではないので、納税証明書が受け取れないことになります。

しかし、適正に決済されていれば、納税したことにはなるので問題ありません。後日、納税証明書を郵送してくれる自治体もあります。

軽自動車税が未納のままだと車検が受けられない

車検を受けていない車や車検に合格していない車が公道を走行した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。さらに、違反点数6点に30日間の免停処分となります。

この車検を受けるためには、軽自動車税(種別割)をきちんと毎年納めていることが必須条件です。つまり、未納のままでは車検を受けることができません。

納税証明書の有効期限に注意

軽自動車税(種別割)の納税証明書には、有効期限が記載されています。毎年1年分の税金を前払いという形で納付することになっているため、 納税証明書の有効期限は郵送された年の翌年の5月末日となっています。

例えば、昨年に納付したもので車検を受けようとしても、納税証明書の有効期限がすでに切れている可能性もあります。今年分が未納であれば、いくら昨年の納税証明書を保管していて提示したとしても車検を受けることができません。

納税通知書が届いてから車検を受けるのであれば、必ずコンビニなどで納付を済ませてからにしましょう。

車検時の納税証明書の提出について

しかし、2023年に軽自動車税(種別割)の納税の有無を確認するオンラインシステムが導入されています。オンラインシステムが導入されたことにより、納税証明書の扱いはどうなったのか、見ていきましょう。

以前は納税証明書の提示が必要だった

車検を受けるために以前は軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示しなければなりませんでした。そのため、コンビニや銀行の窓口で納付した際に渡される納税証明書を次回の車検まで保管しておく必要があります。しかし、ただの領収書だから不要だと勘違いして捨ててしまう方もいれば、次回の車検まで期間があるので、うっかり紛失するケースもありました。そうなった場合、納税証明書の再発行の手続きをしてから車検を受けることができます。

納税確認システムの導入により納税証明書は不要になった

2023年1月から、軽自動車税納付確認システムの運用が始まりました。このシステムは、軽自動車税(種別割)を納付したかどうかをオンライン上で確認できるというものです。「Jidoushazei Nofu Kakunin System」の頭文字をとって「軽JNKS」と表示され、「ケイジェンクス」と呼ばれています。

軽JNKSの導入により、これまで車検時に必要だった納税証明書の提示が不要となりました。

納税証明書が必要なケース

その場面はいくつかあるので、どういったケースで納税証明書が必要になるのか、以下で詳しく見ていきましょう。

納付から車検までが間もない場合

軽自動車税(種別割)の納付情報が軽JNKSに登録され、市区町村がオンラインで納付の確認ができるようになるまでに、相当な日数がかかるとされています。つまり、納付した直後はまだ登録できていないので、納付したかどうかが市区町村では確認できないというわけです。相当な日数というのは明確ではありませんが、大体1~3週間はかかるとされています。

納付からさほど日数を経ていないタイミングで車検を受ける場合は、軽JNKSでの納付確認はできないでしょう。そのため、これまでと同様に納税証明書の提示が必要となってきます。

もし車検までの期間が迫っているなら、納税証明書を受け取ることができるコンビニや金融機関といった窓口での納付をおすすめします。

中古車の購入直後の車検

中古車を購入してから、あまり間を置かずに車検を受けることも考えられます。この場合は、前の軽自動者の所有者がその年の軽自動車税(種別割)を納税しているでしょう。軽自動車税税(種別割)は各市区町村が徴収しており、それぞれの自治体を管轄している軽自動車協会も異なります。そうなると、自分の前に軽自動車を所有していた方の住所地と自分の住所地の市区町村が異なるため、軽JNKSで照会しても納税確認がとれないことがあります。

こういったケースでは、前の軽自動車の所有者が納付した際の納税証明書が必要になります。

他の市区町村へ引越した直後

毎年4月1日時点で、車検証に記載されている軽自動車を所有している方の居住地に、軽自動車税(種別割)の納税通知書が郵送されることになっています。納税通知書が届き、納税後に管轄の軽自動車協会をまたいで別の市区町村に転居するというケースもあるでしょう。そういった場合で転居後すぐに車検を受けると、軽JNKSで納税確認がとれません。

そのため、転居前に納税をしたことを証明する納税証明書が必要となります。

過去に軽自動車税の未納がある

軽自動車税(種別割)の納税通知書は毎年郵送されるので、1年分をその年ごとに納めなければなりません。もし過去に未納があった場合、郵送されてきた納税通知書の納税証明書欄にある車両番号や有効期限、領収印を押印する欄に「※※※※」というマークが印字され、消されている場合が多いです。

届いた納税通知書で未納分を納付したとしても「※※※※」がついた納税証明書は残念ながら有効な納税証明書とはならず、車検では使えません。

そのため、未納分を納付した後に納税証明書の再交付を受ける必要があります。

ローン完済時に車の名義を変える

ローンを組んで軽乗用車を購入すると、所有者はディーラーや信販会社となっており、購入者は使用者となっている場合が多いです。軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点での車の所有者に課税されますが、ローンを組んでいる場合は、車の使用者が例外的に納税義務者となります。そして、ローンが完済した時点で、所有者を購入者に変更できることになります。

ローン完済時には、車の所有者である信販会社などに所有権を購入者に変える申請をしなければなりません。そして、管轄の軽自動車検査協会にて名義変更を行う必要があります。

この名義変更手続きでは、納税証明書は特に必要とはされません。しかし、信販会社などからは納税証明書の原本もしくはコピーの提示を求められることもあるでしょう。

もし未納もしくは滞納していると、所有者が変更できない場合もあるので注意しましょう。

二輪車の車検を受ける場合

軽JNKSで納税の有無が確認できるのは、あくまで軽自動車が対象です。軽自動車税(種別割)は、排気量250cc超の二輪車や小型特殊車などの軽自動車以外も課税対象となっています。しかし、軽自動車以外はオンラインシステムが適用されていないので、システム上で納付の有無を確認することはできません。

そのため、これまでと同様に車検を受ける際は、紙の納税証明書の提示が必要です。

納税証明書が必要なのに手元にない場合はどうしたらいい?

そんな場合は、申請すれば市区町村の役所で交付手続きを受けることができます。本人が申請に行かなくても、家族や業者など代理人に依頼して交付してもらうことも可能です。

また、直接役所に行けない場合は、郵送も依頼できます。ただし、郵送の場合は時間を要するので、早めに手続きしておくことをおすすめします。

オンラインで申請を受け付けている自治体もあるので、ホームページから確認してみましょう。

紛失した場合は再発行の手続き

軽自動車税(種別割)をコンビニなどで納付し、受け取った納税証明書を紛失したというケースもあるでしょう。通常は軽JNKSで納付確認ができますが、納付後すぐの車検といった紙の納税証明書が必要な場合は、再発行の手続きをしなければなりません。

納税証明書の再発行は、住んでいる地域の役所の税務課、役所の支所や連絡所、出張所などで手続きできます。

その際に申請者の本人確認書類が必要となります。本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証、パスポートなどです。

また、市区町村によっては学生証や従業員証、金融機関のキャッシュカードなどなら2点以上、口頭での確認でもよしとする所もあります。

車両番号などを聞かれる場合もあるので、車検証を持参するといいでしょう。詳しくは、住んでいる自治体のホームページで確認しておくと確実です。

また、申請書はネットからダウンロードして、事前に準備しておくこともできます。準備できなくても、当日窓口で受け取って記入しても問題ありません。

車検のために納税証明書の交付が必要な場合は、手数料は無料となる場合が多いです。ただし、使用目的が車検以外の場合、数百円の手数料がかかる自治体もあるので注意しましょう。

再発行は代理人でも手続き可能

納税証明書の再発行は、車の所有者本人でなくても代理人が手続きを行うことが可能です。代理人というと、家族や親戚、車検の依頼先であるディーラーや整備工場、カー用品店などのスタッフなどが挙げられます。

代理人が申請場所に出向いて本人に代わって交付申請を行う場合、代理人の運転免許証などの本人確認書類が必要となるので、準備しておきましょう。

また、通常は代理人申請の際は委任状が必要です。しかし、車検用の納税証明書の交付に限り、委任状が不要としている自治体も多いので確認しておきましょう。

委任状はネットからダウンロードできるので、事前に委任者が自筆して準備しておきましょう。

郵送を依頼することも可能

納税証明書の再発行手続きにおいて、申請者本人や代理人も役所に出向いて手続きできないという場合は、郵送してもらうことができます。郵送で依頼する場合、必要なものは申請書、車検証のコピー、本人確認書類のコピー、返信用封筒などです。

申請書はネットからダウンロードができるので印刷して必要事項を記入します。返信用封筒には、住所と氏名を記載し、切手を貼付してください。速達を希望する場合は、速達料金分の切手が必要です。

また、自治体によっては車検証のコピーではなく、運転免許証などの本人確認書類のコピーが必要となる場合があります。自治体ごとで必要書類に多少違いがあるので、ホームページなどで確認しましょう。

必要書類が準備できたら封筒に入れ、役所の税務課宛てに郵送します。

郵送での申請をすると、再交付までに数日~数週間かかる場合もあるので、事前に電話で日数を問い合わせておくことをおすすめします。また、余裕をもって早めに手続きするようにしましょう。

ネット払いの場合はハガキが郵送されることも

前述していますが、クレジットカード払いといったスマホやパソコンからのネット納付の場合、納税証明書はすぐに受け取ることができません。しかし、ネット納付の場合、後日ハガキなどで納税証明書を郵送している自治体もあります。納付後いつ届くかは自治体によって対応が異なりますが、6月中には届く所が多いです。

ただし、過去に未納があれば届かないので注意しましょう。また、ハガキが届く前に納税証明書が必要となれば、再交付と同様に交付手続きを行うことになります。

まとめ

- ①軽自動車税の納税証明書は、窓口納付ならすぐに発行されるが、ネット納付だと発行されない

- ②以前は車検時に納税証明書が必要だったが、納税を確認できるオンラインシステムの導入により不要となった

- ③納税直後に車検を受ける場合は、まだ紙の納税証明書の提示が必要

- ④ネット納付の場合、後日ハガキなどで納税証明書を郵送している自治体もある

- ⑤納税証明書を紛失した場合は、再交付の手続きが必要

この記事の画像を見る