中古車購入チェックポイント

更新日:2018.11.08 / 掲載日:2018.06.28

CROWN十四代を遡る

日本を代表する高級乗用車の栄光と葛藤

CROWN十四代を遡る

初代クラウン(RS型)。1955年1月に誕生した初代クラウンの初期モデルRS型。当初フロントガラスは左右分割タイプだったが、後に追加されたデラックスではつなぎ目のない曲面一枚ガラスが採用されている。

1955年の初代誕生から63年、遂に第15代目に当たる新型クラウンが登場した。時代時代のトヨタの最新技術がいちはやく投入されてきた歴代クラウン。それは国産乗用車の発展史ともいえるのだ。

純国産乗用車造りは初代クラウンで結実した

明治の発明王、豊田佐吉が興した織機メーカーの自動車部として1933年に産声を上げたトヨタ自動車は、佐吉翁の遺志を継いだ長男である喜一郎の、強い想いが込められた事業だった。

当時の日本の基幹産業だった繊維と比べれば、自動車の開発販売は夢物語。すでに自動車産業が確立されていた欧米と伍して戦える技術もなければ、市場規模も比べるべくもない。それでも、喜一郎は日本人の手で開発した乗用車の実現を掲げて走りだしたのだ。

シボレーの分解から始まった研究は、ひと筋縄では行かなかった。構造や形状はわかっても、例えばエンジンブロックに設ける水路を、どんな材質の鋳型で作ればいいのかを教えてくれる師はいない。すべてを自分の頭で考え、試作しては失敗する膨大な繰り返しを経て、彼は’36年に初の乗用車、AA型と、そのベースとなったG1型トラックを生み出したのだった。

その発売後も、故障の現場に駆けつけて修理する徹底したサービス体制で信用と信頼耐久性向上のノウハウを自前で磨き、戦時下にはG1型トラックが軍用車として重用されたことで、自動車メーカーとしての足場をようやく固める。

GHQにより乗用車の生産が事実上禁じられてしまった戦後にも、彼の情熱と姿勢は変わらなかった。’47年にわずかな台数の生産が許されると、4輪独立サスや流線型のデザインを持つ先進的な小型車、トヨペットSA型を送り出す。ただし、5年間でわずかに200台あまりの生産台数ではビジネスにはならない。劣悪な日本の道路や敗戦国の貧しい経済状況の下では、トラックのシャシーに車体メーカーの手になるボディをかぶせた、武骨で安価な実用車しか通用しなかったのだ。

乗用車専用フレームに、大型プレス機で美しく成形した自社製ボディを載せ、前輪独立サスも備えた初代クラウンは、そうした試行錯誤の末に生まれた。トヨタで初めて主査=今日のチーフエンジニアの肩書を与えられた中村健也は、戦前には自前の大型プレス機の開発に携わった生産技術のプロ。彼は、まず市場の声を丹念に聞き、それまでに蓄積した技術をフルに投入して、日本初の乗用車専用ラインでの量産を軌道に乗せた。

日本人が開発した、日本人のための初の本格量産乗用車。初代クラウンは、完成を見ることなく亡くなった豊田喜一郎の夢の具現として、ようやく戦後を脱しようとしていた日本に生まれたのだった。

1911-1955年トヨタ純国産乗用車造りへの挑戦

●1911年(明治44年)

豊田佐吉、豊田自動織布工場を設立。

●1926年(大正15年)

(株)豊田自動織機製作所設立。

●1932年(昭和7年)

名古屋市長・大岩勇夫が提唱した「中京デトロイト化構想」により、市内の機械関連各社が合同し、2台の試作車が完成。米国乗用車「ナッシュ」を手本にしたそれは「アツタ号」(水冷8気筒3.94L、84馬力)と名付けられ、豊田自動織機は鋳物部品を担当。

●1933年(昭和8年)

豊田喜一郎、豊田自動織機製作所内に自動車制作部門を設置。

●1934年(昭和9年)

シボレーのエンジンをスケッチした試作エンジン「A型」完成。

●1935年(昭和10年)

商務省と陸軍省の要請によりトラックを開発、「G1型トラック」を発表。

A1型乗用車(試作)完成。

トヨダ車第一号販売店「日の出モータース」がG1型トラックの販売を開始。

●1936年(昭和11年)

「AA型乗用車」(A1型の生産型)を生産開始。

●1937年(昭和12年)

トヨタ自動車工業(株)設立。

●1938年(昭和13年)

挙母工場が完成。

「B型エンジン」生産開始。B型エンジンを積む「GB型トラック」生産開始。

●1941年(昭和16年)

「AE型中型乗用車」(新日本号)生産開始。

●1942年(昭和17年)

4t積みの「KB型トラック」生産開始。

●1943年(昭和18年)

トヨタ自工と川崎航空機工業の共同出資で、東海航空工業(現・アイシン精機)を設立(社長は豊田喜一郎)。

「KC型トラック」(戦時規格車=鋼材を節約した設計)の生産開始。

「AC型乗用車」(AA型の改良車)の生産開始。

●1944年(昭和19年)

トヨタ自工が軍需会社に指定される。

●1947年(昭和22年)

小型トラック「SB型」と大型トラック「BM型」生産開始。

一般公募により小型乗用車の愛称を「トヨペット」に決定。

「SA型小型乗用車」生産開始。

●1949年(昭和24年)

SD型小型乗用車生産開始。

●1950年(昭和25年)

トヨタ自動車販売設立。

トヨタ自工の電装工場が分離独立し、日本電装(現・デンソー)設立。

「BX型大型トラック」生産開始。

「トヨタジープBJ型(現・ランドクルーザー)」発表。

●1953年(昭和28年)

R型エンジンを積む「トヨペットスーパーRH型」発表。

●1954年(昭和29年)

「SKB型小型トラック」(現・トヨエース)発表。

●1955年(昭和30年)

「トヨペット・クラウンRS型」

「トヨペット・マスターRR型」発表。

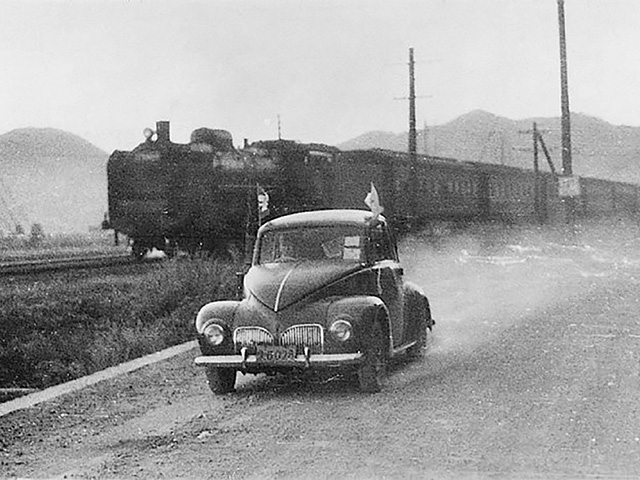

AA型乗用車。A1型をベースに造られたトヨタ初の生産型乗用車。当時のタクシーとハイヤーはほとんどがフォードとGM。その牙城を切り崩すことが開発の目標となった。

ドアは観音開き。公務員の初任給が72円のこの時代、価格は3685円。

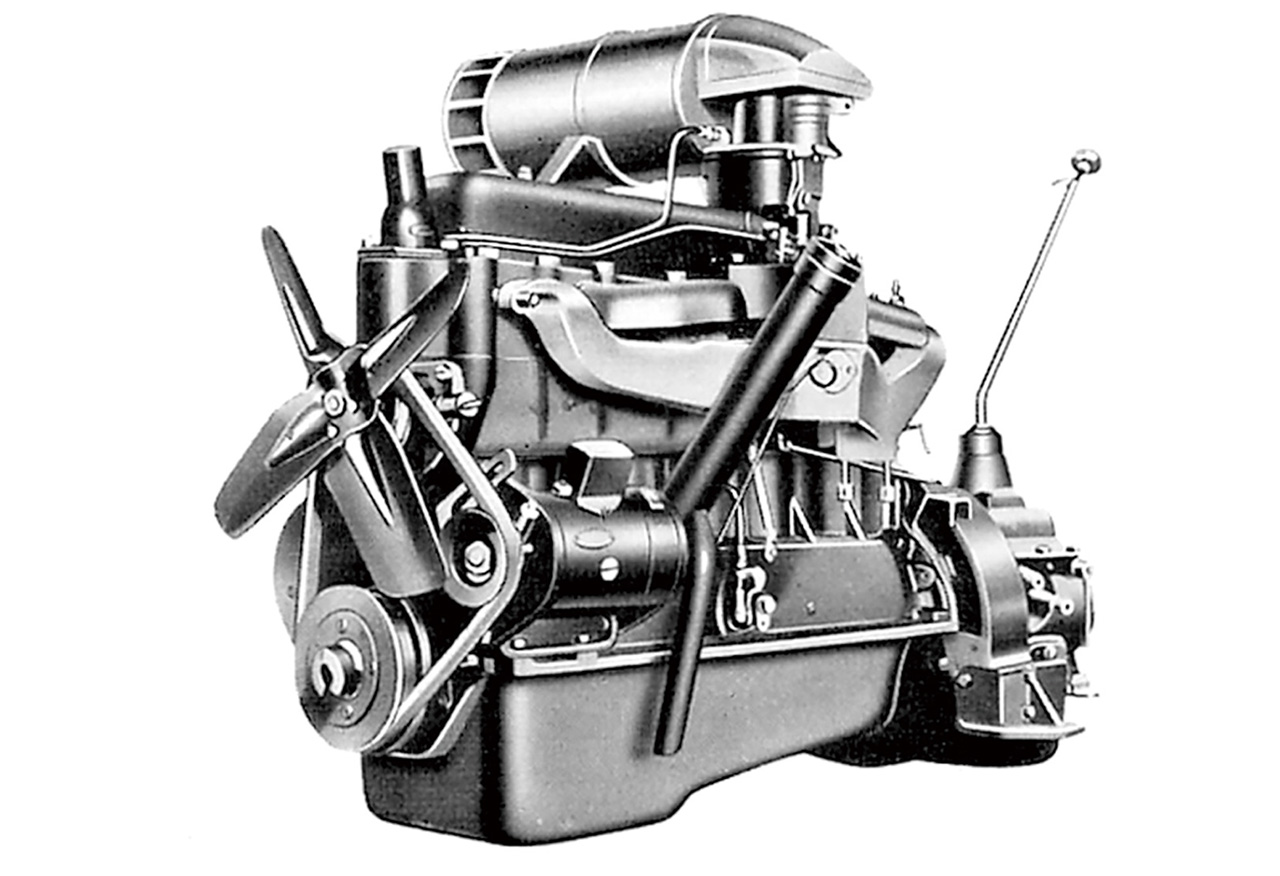

A型エンジン。AA型にもその改良型が積まれた、シボレー製エンジンをスケッチして作られた直列6気筒OHVエンジン。排気量は3389ccで、シボレー製(48~49馬力といわれた)を上回る60馬力を誇った。

A1型乗用車。A型エンジンを積み、わずか2年足らずで完成した試作乗用車。1934年型デソート・セダンを参考にした流線型のデザインは斬新だったが、多くの鋳物部品や鍛造部品はシボレー純正品が使われた。

SA型乗用車。トヨタは将来のクルマ社会を見据え小型車を開発。995ccのS型エンジンを積むこの小型乗用車には、四輪独立懸架やバックボーンフレームなど初代クラウンに繋がる新技術も採用されていた。

ランドクルーザー(BJ型)。時代とともに消えていった車名が多い中、クラウン以上に長い歴史を持つブランド名「ランドクルーザー」。軍用車の流れを汲むBJ型は1954年にランドクルーザーを名乗った。

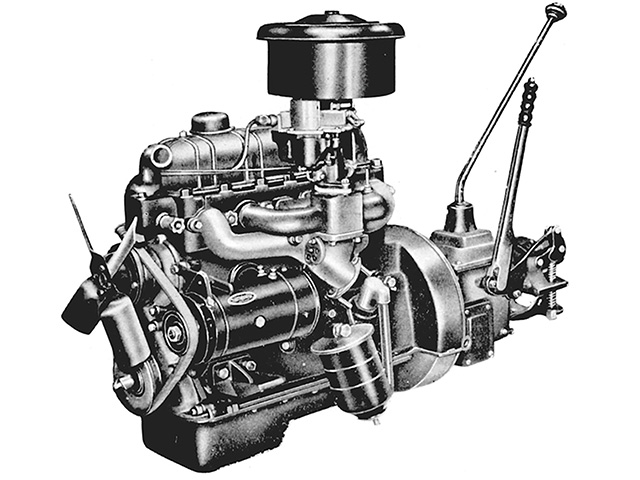

R型エンジン。1953年に発表。当時の小型車規格の上限、1500cc級のエンジン。直列4気筒OHV1453ccで48PSを発生。初代クラウンRSをはじめマスターRRや2代目コロナに積まれた。

トヨペットスーパー(カタログ)。社運をかけて開発を進めていたクラウンのテストモデルとも言えるR型エンジン搭載車。関東自動車工業製のRHK型と中日本自動車工業製のRHNの2タイプがあった。

1st(1955-1962年)

日本髪の女性を想定し、こだわった観音開き

1950年代の乗用車のメインユーザーは、タクシーなどのプロドライバー。そこで中村主査は、開発に際してタクシー会社などを回り、徹底的にユーザーの声を聞くことから始めた。現代では常識のユーザークリニックを、初めて導入したのだ。そうして、専用フレームによる低いフロア高や、当時日本人の誰もが憧れたフルサイズアメリカ車を思わせるデザイン、前輪独立サスによる快適な乗り心地などを必須要件とする。 当時も珍しかった観音開きのドアは、日本髪の女性が後席に乗っても髪を乱さないため。当初は独立サスの信頼耐久性が危惧されたが、問題ないことはタクシーが証明してくれた。ただし、初の対米輸出は残念ながら主に高速走行性能の不足により、失敗に終わった。

Specification

RS型(1955年式)○全長×全幅×全高:4285mm × 1680mm × 1525mm ○ホイールベース:2530mm ○トレッド(前/後):1326mm/1370mm ○車両重量:1210kg ○乗車定員:6名 ○エンジン(R型):直列4気筒OHV1453cc ○最高出力:48HP/4000rpm ○最大トルク:10.0kg・m/2400rpm ○燃料タンク容量:45L ○最高速度:100km/h ○燃料消費量:14.0km/L ○最小回転半径:5.5m ○トランスミッション:前進3段、後進1段 ○サスペンション(前/後):ダブルウィッシュボーン式独立型/半浮動式バンジョー型 ○タイヤ:6.40-15 4P ○価格(東京地区):101万4860円

初期型クラウンRSのインパネ。丸型速度計の右に四角い計器が4つ並ぶ。初期型は鉄板むき出しの簡素なインテリアだが、モデル後期のデラックスになると横長の速度計やソフトパッドなど豪華なものに変わっていく。

前席は3人掛けのベンチシート。120ミリのスライドができた。鼓型のバネを使い、ビニールレザーを張ったシートは座り心地も十分に研究されていた。

1957年式の輸出仕様のデラックス。リヤのテールフィンなど当時のアメリカ車のデザインも取り入れられていた。

100km/h連続走行が当たり前のアメリカではパワー不足が露呈し、輸出は失敗(1960年を最後に撤退)に終わった。

北米輸出仕様なので左ハンドル。クラッチペダルの左横に小さなボタンがあり、それを踏むことでヘッドランプのハイ/ローを切り替えた。

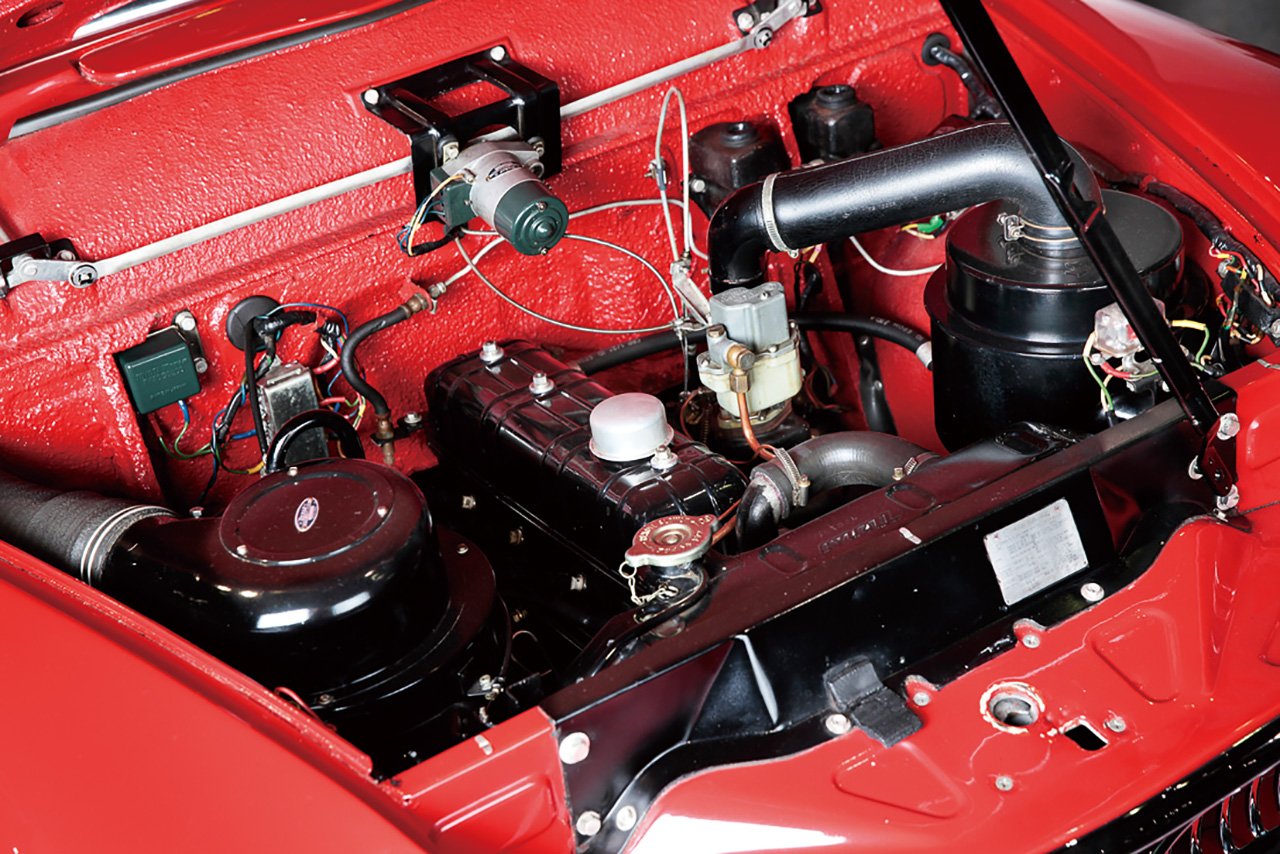

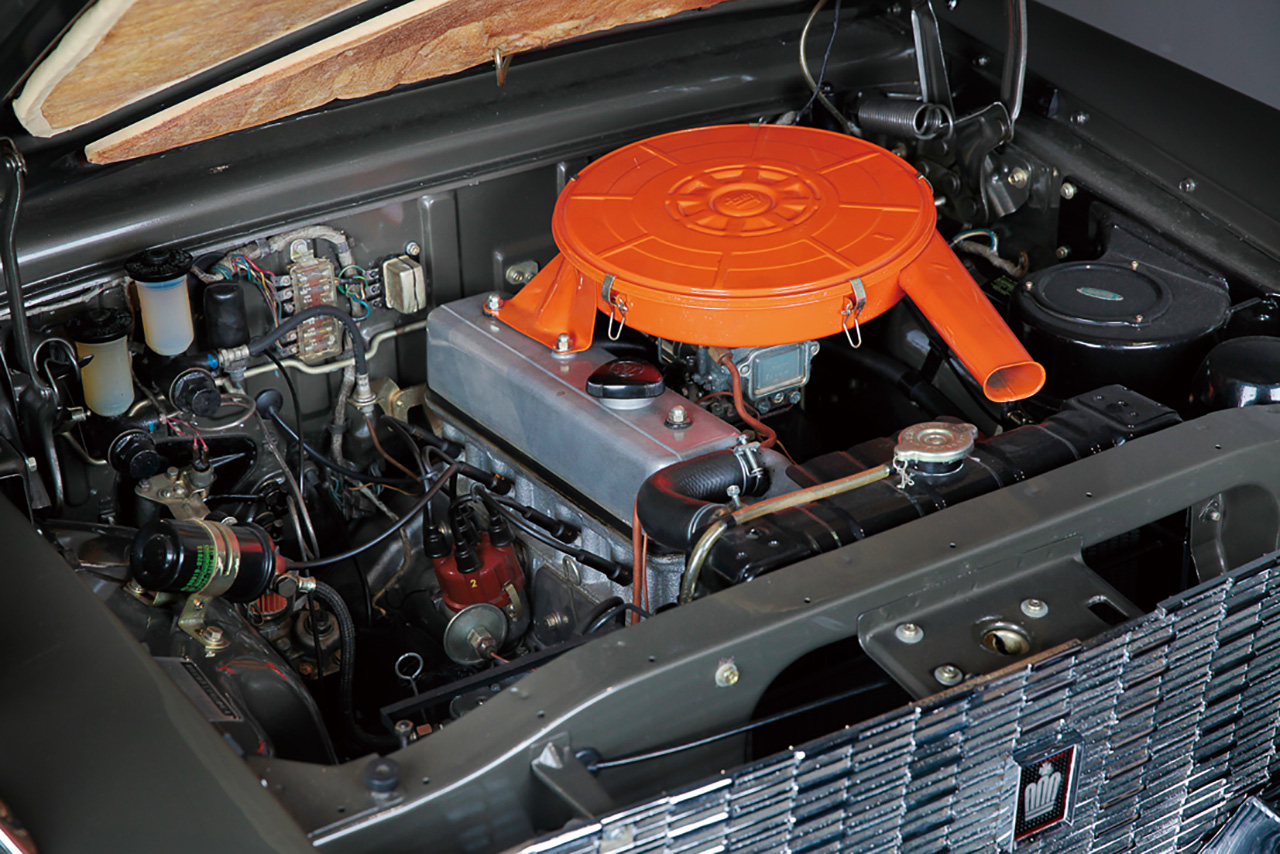

1.5LのR型(写真)のパワー不足を解消するため、1960年からは1.9Lの3R型を積みオーバードライブを備えた輸出仕様RS22L型が投入された。

スペアタイヤはトランクルームに積まれた。

船積みされる輸出モデル。

2nd(1962-1967年)

後に6気筒も追加され国産を代表する高級車へ

初代から7年の時を経て登場した2代目クラウンは、その間の小型車規格の改定を受け、ロー&ワイドの流れるようなフォルムで好評を得る。フレームはより高剛性のX型を採用し、ボディは防振ゴムを介してマウントされた。当初は初代後期に登場した4気筒OHVの1.9Lを積むが、’65年にその後長くトヨタの主力エンジンとして君臨する直6OHC2LのM型を搭載。ツインキャブのスポーツグレードも用意して、ドライバーズカーの個性も身に着ける。 その一方、’64年には拡幅されたボディに日本車初のオールアルミ製V8、2.6Lを搭載したクラウン・エイトも誕生。西陣織のパワーシートなどの豪華装備も備えて、VIPカーとして好評を得た。

Specification

デラックス(1962年式)

○全長×全幅×全高:4610mm × 1695mm × 1460mm ○ホイールベース:2690mm ○トレッド(前/後):1360mm/1380mm ○車両重量:1265kg ○乗車定員:6名 ○エンジン(3R型):直列4気筒OHV1897cc ○最高出力:90PS/5000rpm ○最大トルク:14.5kg・m/3400rpm ○燃料タンク容量:50L ○最高速度:140km/h ○最小回転半径:5.5m ○トランスミッション:前進3段、後進1段 ○サスペンション(前/後):ダブルウィッシュボーン式独立型/4リンクコイル ○タイヤ:7.00-13 4P ○価格(東京地区):105万円

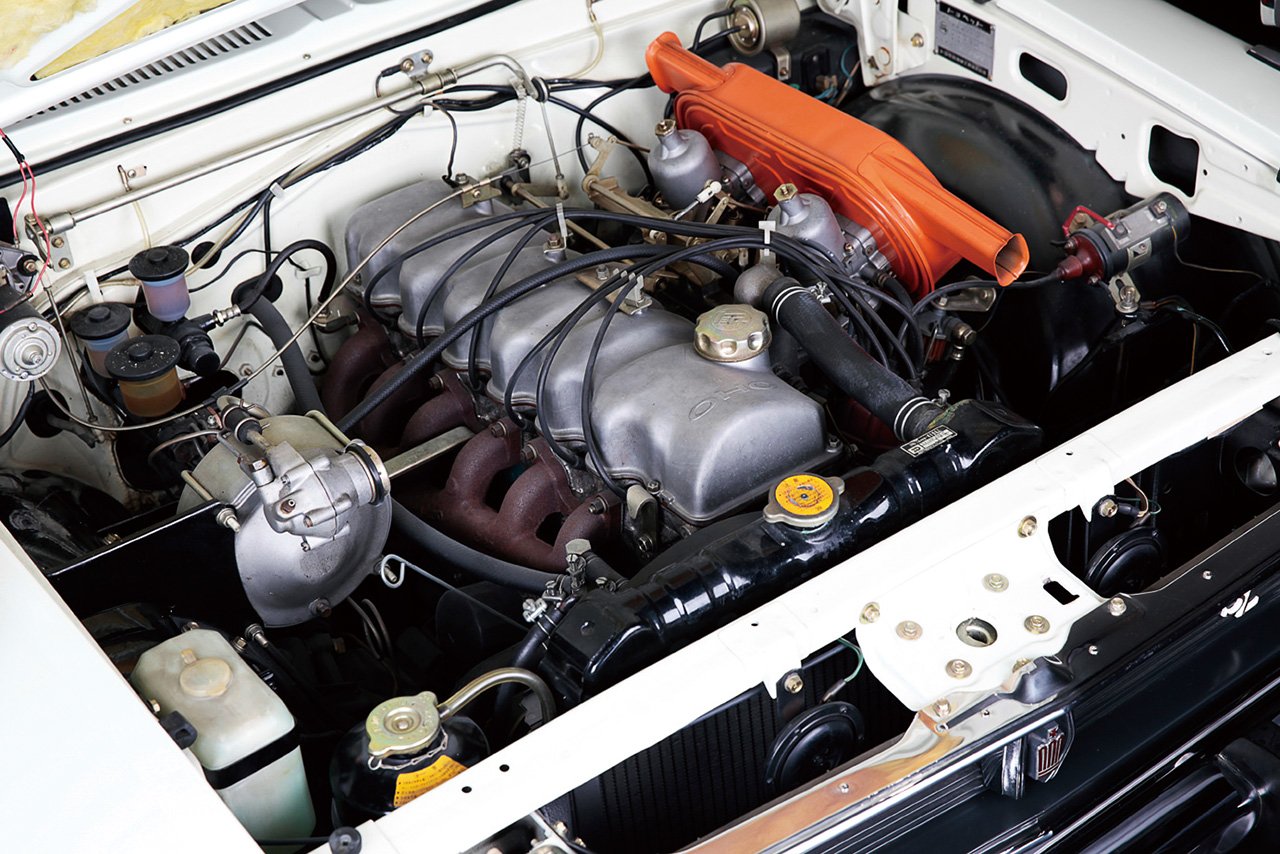

初代同様直列4気筒1.9Lの3R型を搭載。1965年には直列6気筒2.0LのM型エンジン搭載車を追加。ダイナモに代わりオルタネーター式としアイドリング時でも発電、バッテリーが上がりにくくなった。

初代からさらに乗り心地の改良が進んだ3人掛けの前席ベンチシート。後席には格納式のセンターアームレストも採用。

カスタムと呼ばれたステーションワゴンもラインナップ。荷室に2人乗りのジャンプシートが備わり最大8人が乗れた。

3nd(1967-1971年)

2ドアハードトップも登場。憧れのオーナーカーへ

クラウンは、CM戦略でも多くの話題を呼んできた。’67年に登場した3代目クラウンで採用された「白いクラウン」も傑作のひとつ。個人ユーザーの増加を受けて、白いボディカラーでパーソナルカーの個性をアピール。このクラスの高級車は、企業の役員車などに使われる黒塗りという常識を覆したのだ。直線基調の内外装のデザインも斬新かつスポーティだったが、’68年にはスタイリッシュな2ドアHTを加えて、それをさらに強調した。フレームは車体四隅にめぐらせて、より低いフロアや高い衝突安全性能を実現させるペリメーターフレームとなった。

4ドアセダンとワゴンというこれまでのバリエーションに加え、オーナードライバーを強く意識した2ドアハードトップを初めて追加。長くクラウンの伝統となるペリメーターフレームの採用で低くなったスタイル。

Specification

スーパーデラックス4速フロアシフト車(1967年式)

○全長×全幅×全高:4665mm × 1690mm × 1445mm ○ホイールベース:2690mm ○トレッド(前/後):1370mm/1380mm ○車両重量:1305kg ○乗車定員:5名 ○エンジン(M-D型):直列6気筒OHC1988cc ○最高出力:110PS/5600rpm ○最大トルク:16.0kg・m/3600rpm ○燃料タンク容量:65L ○最高速度:160km/h ○最小回転半径:5.5m ○トランスミッション:前進4段、後進1段 ○サスペンション(前/後):ダブルウィッシュボーン式独立型/4リンクコイル ○タイヤ:6.95-14 4PR ○価格(東京地区):114万5000円

スポーティな丸型独立メーターを採用。

トヨグライドを含め、フロアシフトのセパレートシート車も多く設定された。

2L直6のM型がメインエンジン。

4th(1971-1974年)

未来へ急ぎすぎてしまった「クジラ」クラウン

クラウンは、じつは革新にも果敢に挑戦してきた。3代目で成功したパーソナルユーザーの取り込みをさらに進めるべく、4代目はスピンドルシェイプと呼ぶ流線型のデザインを採用した。ただし、これは裏目に出る。のちにクジラの愛称を得るフォルムは今見れば端正だが、当時のユーザーには理解されず、歴代で初めて、ライバルの日産セドリックに売り負けてしまったのだ。メカニズム面でも、6気筒2.6Lエンジンや電子制御AT、’74年にいち早く採用したEFI(電子制御燃料噴射装置)など、最先端の内容だったが、歴代でもっとも短命に終わった。

Specification

スーパーサルーン4速フロアシフト車(1971年式)

○全長×全幅×全高:4680mm × 1690mm × 1420mm ○ホイールベース:2690mm ○トレッド(前/後):1390mm/1380mm ○車両重量:1370kg ○乗車定員:5名 ○エンジン(M-D型):直列6気筒OHC1988cc ○最高出力:115PS/5800rpm ○最大トルク:16.0kg・m/3600rpm ○燃料タンク容量:70L ○最高速度:160km/h ○最小回転半径:5.5m ○トランスミッション:前進4段、後進1段 ○サスペンション(前/後):ダブルウィッシュボーン式独立型/4リンクコイル ○タイヤ:6.95-14 4PR ○価格(東京地区):130万8000円

3代目から始まった個人ユーザーへの拡販から、「スピンドルシェイプ」と呼ぶ先進的なデザインを取り入れたが、法人需要など保守的ユーザーには敬遠されてしまう。

足踏み式のラジオサーチボタンなど最新の安全性にも目を向けられたインテリア。セミセパレートシートも設定。

カスタムと呼ばれるステーションワゴンもラインナップ。商用のライトバンも設定された。

5th(1974-1979年)

ボクシーなシルエット、原点回帰で人気は回復

5代目は、先代の反省から直線基調のボクシーなフォルムに回帰した。その代わりに、ハードトップ車には2ドアに加えて、センターピラーを持つ斬新な4ドアを設定。山村聡、吉永小百合を起用したCMとともに、優雅な高級パーソナルカーという個性をアピールして成功する。4輪ディスクブレーキ車や’77年に登場した世界初のOD付き4速ATなど、先進メカニズムも意欲的に投入された。

保守的なデザインに戻り、人気を回復。この代から4ドアハードトップも加わる。

Specification

2600ロイヤルサルーン(1974年式)

○全長×全幅×全高:4765mm × 1690mm × 1440mm ○ホイールベース:2690mm ○トレッド(前/後):1430mm/1400mm ○車両重量:1470kg ○乗車定員:5名 ○エンジン(4M型):直列6気筒OHC2563cc ○最高出力:140PS/5400rpm ○最大トルク:21.0kg・m/3800rpm ○燃料タンク容量:72L ○最高速度:160km/h ○最小回転半径:5.5m ○トランスミッション:前進3段オートマチック ○サスペンション(前/後):ダブルウィッシュボーン式独立型/4リンクコイル ○タイヤ:D78-14 4 ○価格(東京地区):230万円 ※コラムシフト車は6人乗り

3点式シートベルトの採用もあり、集中一体式レバーなど手元での操作がすすめられた。

先代に比べて頭上空間など居住性を向上。運転席のみリクライニングできるスプリットベンチシートも設定。

6th(1979-1983年)

ターボやツインカムで高性能もアピール

6代目は、先代の成功を受けたキープコンセプト。ただし、中身の進化は著しい。最上級エンジンは2.8Lに拡大され、’81年にはDOHC化された5M-GEU型エンジンも積まれた。2LのM型エンジンも’80年にターボを搭載。ターボのトランスミッションはATのみの設定で、以後、急速にATの普及が進む。さらに’81年には、2LのNAが高効率の新世代エンジン、1G型に換装され、高性能化が進む。

先代のボクシーなデザインをさらにスタイリッシュに昇華。4ドアハードトップはドアガラスを閉めた状態でセンターピラーが隠れるデザインとし、それが伝統となった。

Specification

4ドアHT2800ロイヤルサルーン(1979年式)

○全長×全幅×全高:4860mm × 1715mm × 1410mm ○ホイールベース:2690mm ○トレッド(前/後):1430mm/1400mm ○車両重量:1500kg ○乗車定員:5名 ○エンジン(5M-EU型):直列6気筒OHC2759cc ○最高出力:145PS/5000rpm ○最大トルク:23.5kg・m/4000rpm ○燃料タンク容量:72L ○10モード燃費:8.6km/L ○最小回転半径:5.5m ○トランスミッション:前進4段オートマチック ○サスペンション(前/後):ダブルウィッシュボーン式独立型/4リンクコイル ○タイヤ:185SR14 ○価格(東京地区):280万7000円

高級感や色の統一感などをさらに一歩進めたインテリア。

当初のフラッグシップ2.8Lの5M-EU。後にターボやDOHCが追加に。

7th(1983-1987年)

Specification

4ドアHT2800ロイヤルサルーン(1983年式)

○全長×全幅×全高:4860mm × 1720mm × 1410mm ○ホイールベース:2720mm ○トレッド(前/後):1440mm/1435mm ○車両重量:1490kg ○乗車定員:5名 ○エンジン(5M-GEU型):直列6気筒DOHC2759cc ○最高出力:175PS/5600rpm ○最大トルク:24.5kg・m/4400rpm ○燃料タンク容量:72L ○10モード燃費:8.2km/L ○最小回転半径:5.5m ○トランスミッション:前進4段オートマチック ○サスペンション(前/後):ダブルウィッシュボーン式独立型/セミトレーリングアーム独立型 ○タイヤ:185SR14 ○価格(東京地区):343万7000円

4ドアハードトップにはエレクトロニック・ディスプレイメーターモデルもラインナップ。当時人気のクルーズコンピューターも設定された。

レッドやブルーなどシートカラーも豊富に選べた。電動でスライドやリクライニングができたラウンジパワーシート、またフロントの背もたれとリヤの座面が一体となるフルフラット機能も設定された。

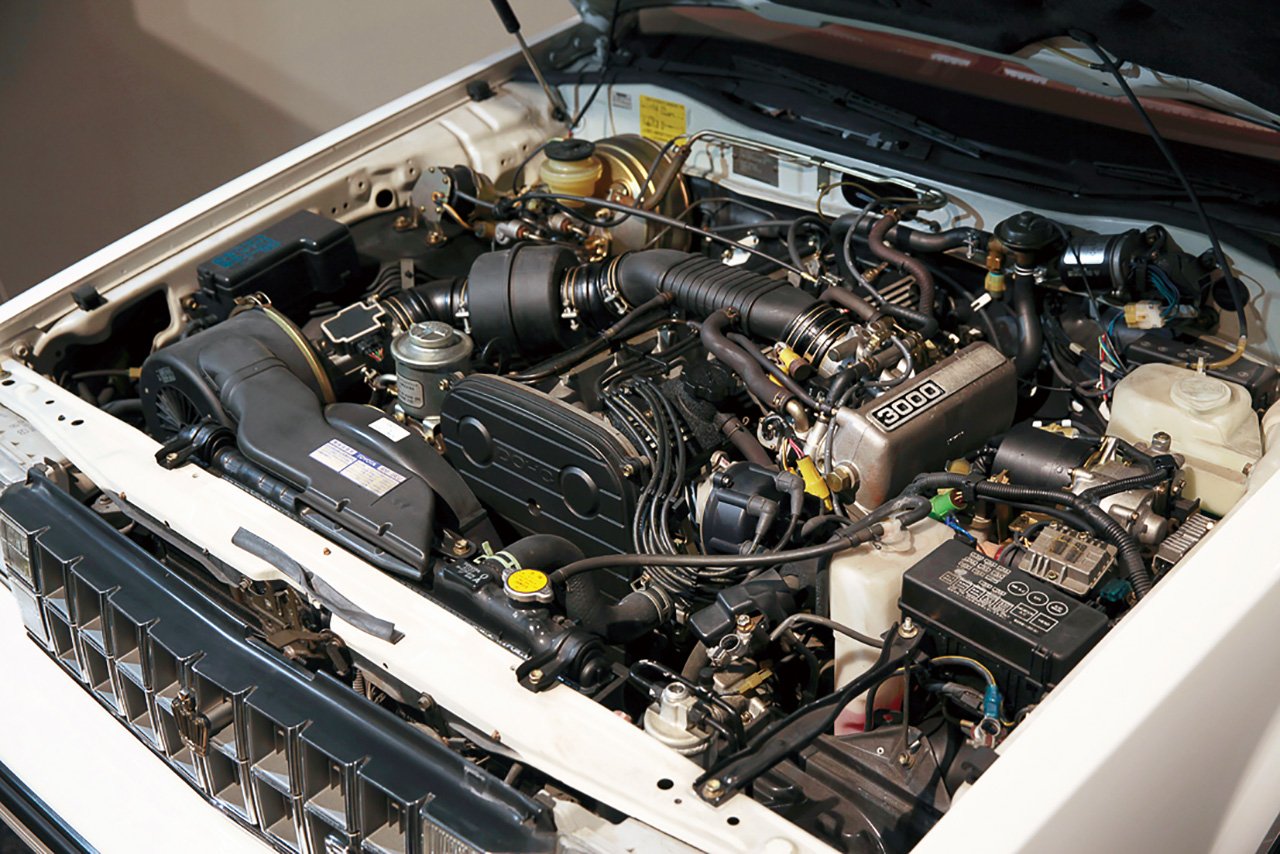

2.8LDOHCの5M-GEUから3Lの6M-GEU(写真)になりさらにパワーアップ。

8th(1987-1991年)

バブル景気に乗って4LのV8車まで追加される

バブル真っ盛りの’87年に誕生した8代目は、威風堂々の正常進化。4ドアハードトップの上級グレードには、全幅1745mmのワイドボディも採用。電子制御エアサスペンションをはじめ、地磁気センサーによるナビやTVも搭載するなど、贅を尽くした。’89年にはセルシオと同じV8の4Lを搭載する一方、税制改正に合わせて直6の2.5Lも積まれ、カローラをしのぐ勢いで売れまくった。

フレーム構造を見直し、ボディ剛性を大きく高めた8代目。3Lエンジンを積む4ドアハードトップは全幅1745mmの専用ワイドボディとされた。

Specification

4ドアHT3000ロイヤルサルーン(1987年式)

○全長×全幅×全高:4860mm × 1745mm × 1410mm ○ホイールベース:2730mm ○トレッド(前/後):1480mm/1470mm ○車両重量:1620kg ○乗車定員:5名 ○エンジン(7M-GE型):直列6気筒DOHC2954cc ○最高出力:190PS/5600rpm ○最大トルク:26.0kg・m/3600rpm ○燃料タンク容量:72L ○10モード燃費:7.9km/L ○最小回転半径:5.5m ○トランスミッション:前進4段オートマチック ○サスペンション(前/後):ダブルウィッシュボーン式独立型/セミトレーリングアーム独立型 ○タイヤ:205/65R15 ○価格(東京地区):386万9000円

エレクトロマルチビジョンやハンズフリーテレフォンなど、先進技術が詰め込まれたインテリア。

100%ウール地のシートも設定された。

9th(1991-1995年)

一足先にモノコックを採用した、さらに上級のマジェスタが登場

オールニューの9代目は4ドアハードトップのみ。セダンはビッグマイナーレベルで、法人ユースに特化した。全車ワイドボディとなったハードトップには直6の3Lを頂点とするロイヤルシリーズのほかに、より大きく、風格あるボディにV8を積むマジェスタも誕生。伝統のフレーム方式のロイヤルに対して、マジェスタはモノコックボディで、海外ではレクサスGSとなるアリストの系統だ。

売れ筋の4ドアハードトップのみモデルチェンジ。セダン、バン、ワゴンはマイナーチェンジして継続生産された。

Specification

4ドアHT3000ロイヤルサルーンG(1992年式)

○全長×全幅×全高:4800mm × 1750mm × 1415mm ○ホイールベース:2730mm ○トレッド(前/後):1480mm/1480mm ○車両重量:1680kg ○乗車定員:5名 ○エンジン(2JZ-GE型):直列6気筒DOHC2997cc ○最高出力:230PS/6000rpm ○最大トルク:29.0kg・m/4800rpm ○燃料タンク容量:72L ○10モード燃費:7.8km/L ○最小回転半径:5.5m ○トランスミッション:前進4段オートマチック ○サスペンション(前/後):ダブルウィッシュボーン式独立型/セミトレーリングアーム独立型 ○タイヤ:205/65R15 ○価格(東京地区):442万円

ヘッドアップディスプレイも採用されたマジェスタ。

ひと回り大きなボディのマジェスタはモノコック構造とされ、クラウンより一足早くペリメーターフレームを廃止した。

10th(1995-1999年)

モノコック構造になって軽量化と室内拡大に成功

’95年に登場した10代目で、ついにロイヤルシリーズもフルモノコックボディになった。セダンもフルモノコックボディにフルチェンジ。同ボディながら内容を簡素化したタクシー用のコンフォートも誕生した。ロイヤルには直6の2L、2.5L、3Lを搭載。マジェスタには直6の3Lと、V8の4Lが積まれる。日本初のVSC(横滑り防止装置)など、今日につながる安全技術も搭載された。

ボディは大きくなったが、ペリメーターフレームの廃止で車重は100kg以上軽くなった。

Specification

4ドアHT3000ロイヤルサルーンGナビ付き車(1995年式)

○全長×全幅×全高:4820mm × 1760mm × 1425mm ○ホイールベース:2780mm ○トレッド(前/後):1485mm/1490mm ○車両重量:1510kg ○乗車定員:5名 ○エンジン(2JZ-GE型):直列6気筒DOHC2997cc ○最高出力:220PS/5600rpm ○最大トルク:30.0kg・m/4000rpm ○燃料タンク容量:73L ○10・15モード燃費:9.4km/L ○最小回転半径:5.5m ○トランスミッション:前進4段オートマチック ○サスペンション(前/後):ダブルウィッシュボーン式独立型/ダブルウィッシュボーン式独立型 ○タイヤ:205/65R15 ○価格(東京地区):450万円

上級グレードにはGPSナビやマイコンプリセットのチルト&テレスコピックステアリングを装備。

モノコックの採用でホイールベースを延長、後席のゆとりは格段に向上した。

11th(1999-2003年)

ロイヤルとアスリート2系統化で幅広い客層に対応

ハードトップと決別し、サッシュドアながらスポーティなフォルムを実現させたのが11代目。走りのシリーズとして新設定されたアスリートは、ロイヤルよりも精悍な外観で人気モデルとなる。マジェスタもよりフォーマルな方向に差別化。エンジンもより明確に積み分けられ、アスリートには2.5LDOHCターボまで積まれる一方、ロイヤルにはマイルドハイブリッドを設定した。

軽量化はもちろん、リサイクルしやすい素材を前後バンパーなどに採用。より環境を意識したクラウン。

Specification

2500アスリートV(2000年式)

○全長×全幅×全高:4820mm × 1765mm × 1455mm ○ホイールベース:2780mm ○トレッド(前/後):1495mm/1470mm ○車両重量:1600kg ○乗車定員:5名 ○エンジン(1JZ-GTE型):直列6気筒DOHC2491ccターボ ○最高出力:280PS/6200rpm ○最大トルク:38.5kg・m/2400rpm ○燃料タンク容量:70L ○10・15モード燃費:9.2km/L ○最小回転半径:5.3m ○トランスミッション:前進5段オートマチック ○サスペンション(前/後):ダブルウィッシュボーン式独立型/ダブルウィッシュボーン式独立型 ○タイヤ:205/55R16 89V ○価格(東京地区):375万円

使いやすさと視認性の高さを追求したユニバーサルデザインを採り入れたインパネ。

フロアパネルの剛性アップなどで振動やロードノイズを抑えるなど快適性を向上。

12th(2003-2008年)

ツーリング性能を磨くために全てを一新したゼロクラウン

海外でも通用するレベルのクルマを目指して、シャシーもコンセプトもゼロから開発したのが12代目。その思いを込めたZEROクラウンのコピーでも知られる。2.5L、3Lの全エンジンを直噴のV6に一新。サスペンションもリヤに新開発のマルチリンクを採用して、欧州車に比肩する走りを実現した。デザインも従来の重厚な方向ではなく、スポーツセダンを思わせる精悍なもの。マジェスタには、世界初の車両安定制御システム、VDIMや、ミリ波レーダーとカメラを併用した自動ブレーキシステムなどの、最先端の運転支援システムも搭載。

Specification

3000アスリート(2004年式)

○全長×全幅×全高:4840mm × 1780mm × 1470mm ○ホイールベース:2850mm ○トレッド(前/後):1525mm/1525mm ○車両重量:1600kg ○乗車定員:5名 ○エンジン(3GR-FSE型):直列6気筒DOHC2994cc ○最高出力:256PS/6200rpm ○最大トルク:32.0kg・m/3600rpm ○燃料タンク容量:71L ○10・15モード燃費:11.8km/L ○最小回転半径:5.2m ○トランスミッション:前進6段オートマチック ○サスペンション(前/後):ダブルウィッシュボーン式独立型/マルチリンク式独立型 ○タイヤ:225/45R18 91W ○価格(東京地区):420万円

直6に変え、全長が短く軽量で高性能なV6エンジンを搭載。デュアルVVT-iや直噴などでパワーと省燃費を両立。

プッシュボタン式のエンジンスタートやステアリングスイッチ、オプティトロンメーターなどが採用されたインパネ。

サイドエアバッグなど安全性もレベルアップ。

13th(2008-2012年)

フルハイブリッド車は4.5L・NA並みの圧倒的パワー

ZEROクラウンの大成功を受けた13代目は、手堅いキープコンセプトの正常進化。ロイヤルにもスポーツムードを盛り込む一方、アスリートには315PSの3.5Lまで搭載して、一層スポーツ性を高めている。トヨタブランドのFR車では初となるフルハイブリッド車も誕生。世界初のフルカラー全面液晶メーターパネルには、赤外線カメラによるナイトビューも搭載。世界トップレベルの安全性を手に入れた。

さらにノーズがスラントし、スポーティさが強調された。バリエーションはロイヤル系とアスリート系にハイブリッド系が加わった。

Specification

ハイブリッド(2008年式)

○全長×全幅×全高:4870mm × 1795mm × 1470mm ○ホイールベース:2850mm ○トレッド(前/後):1535mm/1535mm ○車両重量:1840kg ○乗車定員:5名 ○エンジン(2GR-FSE型):直列6気筒DOHC3456cc ○最高出力:296PS/6400rpm ○最大トルク:37.5kg・m/4800rpm ○モーター出力/トルク:147kW/275N・m ○燃料タンク容量:65L ○10・15モード燃費:15.8km/L ○最小回転半径:5.2m ○トランスミッション:電気式無段変速 ○サスペンション(前/後):ダブルウィッシュボーン式独立型/マルチリンク式独立型 ○タイヤ:225/45R18 91W ○価格(東京地区):619万円

ハイブリッドはエネルギーモニターなどを備えたTFT液晶の専用インパネ。

HVはグレーとシェルのファブリックのほかダークブラウンの本革も選べた。

14th(2012-2018年)

ユーザーの若返りを目指し大胆なデザインを採用

クラウンのイメージを再び打ち破る、大胆なデザインで誕生した14代目には、「ドラえもん」のどこでもドアから想を得たピンクのクラウンも登場して話題になった。重厚なロイヤルとアグレッシブなアスリートの個性は鮮明に差別化。ハイブリッドはクラウン初の4気筒2.5Lベースのシステムを新開発。省エネ性能はさらに向上した。足回りには、アームをしならせる新発想のいなしサスも採用された。

大きく口を開けたフロントグリルなど歴代クラウンの中、最も大胆なデザインを採用。ハイブリッドは直4エンジンをベースにするなど、先代よりさらに環境性能をアップさせた。

Specification

ハイブリッドアスリートG(2012年式)

○全長×全幅×全高:4895mm × 1800mm × 1450mm○ホイールベース:2850mm ○トレッド(前/後):1545mm/1545mm ○車両重量:1680kg ○乗車定員:5名 ○エンジン(2AR-FSE型):直列4気筒DOHC2491cc ○最高出力:178PS/6000rpm ○最大トルク:22.5kg・m/4200~4800rpm ○モーター出力/トルク:105kW/300N・m ○燃料タンク容量:65L ○JC08モード燃費:23.2km/L ○最小回転半径:5.2m ○トランスミッション:電気式無段変速 ○サスペンション(前/後):ダブルウィッシュボーン式独立型/マルチリンク式独立型 ○タイヤ:215/55R17 94V ○価格(東京地区):543万円

パノラミックビューモニターやアダプティブハイビームほか先進安全装備のオンパレード。

包み込むような乗り心地を目指したシート。

提供元:月刊自家用車