車の歴史

更新日:2018.11.26 / 掲載日:2018.08.23

メカニズム進化論 ステアリング編2

ラックアンドピニオンへの機構統一の後はパワーステアリングが進化を遂げる。油圧から電動へと変わり、さらに可変機構までも加わった。精度の高い電動化は自動運転への扉も開きつつある。

![]()

ステアリング機構はステアリングシャフトの回転運動を左右の動きに変え、タイロッドに伝えるだけでなく、減速機能も加わっていることは見逃せない。減速することによってステアリング操作時のドライバーの負担を軽減し、路面からのキックバックを抑える役割も担っている。

初期の自動車はタイヤが細く、径の大きいステアリングホイールを用いることでも、ドライバーの過大な負担なしに操舵操作をすることが可能だった。しかしタイヤ幅がしだいに広くなり、車重が増してくるとアシストが求められるようになった。

1950年代、アメリカ車にパワーステアリングが導入され、1960年代になると国産車にもそれが採用されるようになる。プレジデント、センチュリーなどの高級車から採用が始まり、ラジアルタイヤが普及し、タイヤ幅が拡大していくにつれ、多くのクルマの標準装備となっていく。

パワーステアリングの変遷/油圧式から電動式へ

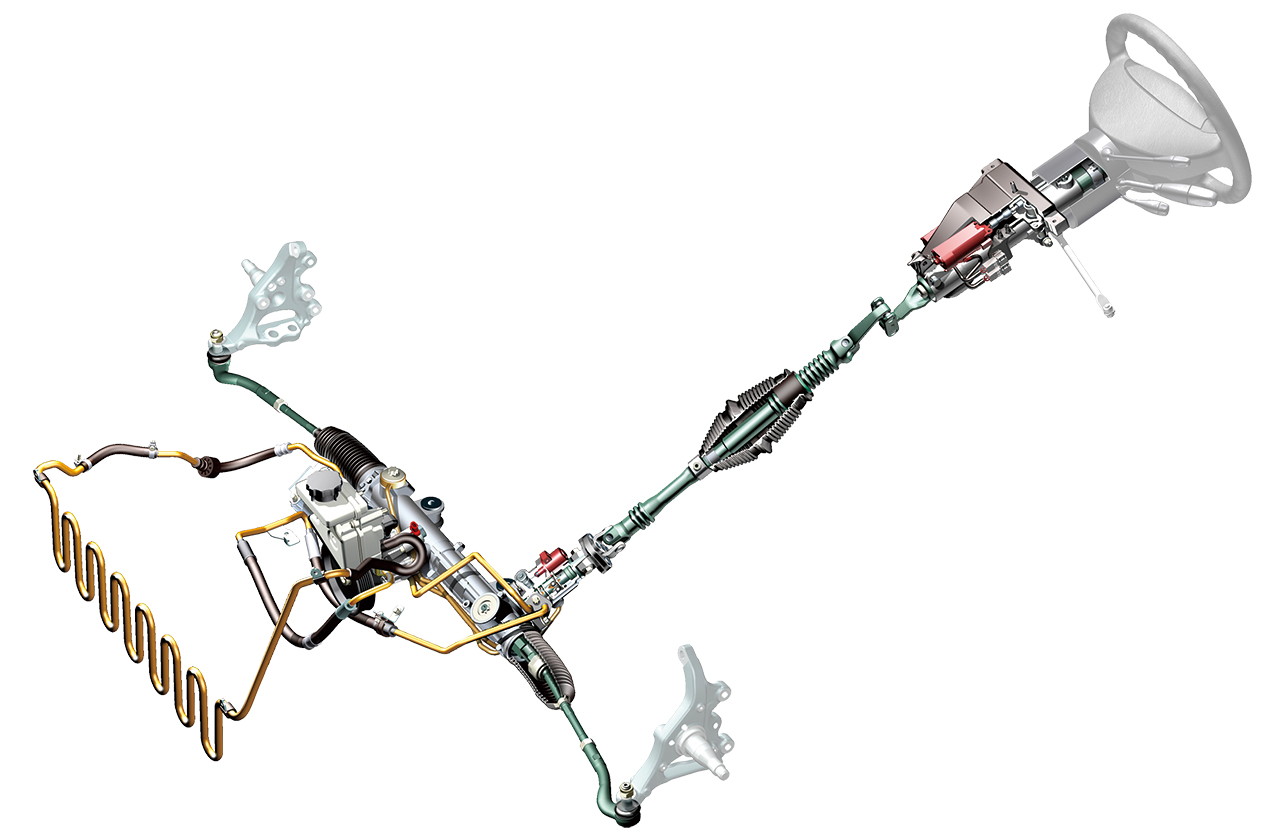

パワーステアリングはクランクシャフトからの動力を利用して油圧ポンプを回し、オイルラインを巡らせてステアリングシャフトの回転をアシストする油圧方式から始まった。

ポンプ、駆動ベルト、アシストユニット、オイル冷却機構など、多くのパーツを使用するため、ある程度の搭載スペースが求められ、コンパクトカーや軽自動車への搭載は後回しになっていた。

1988年、ブレークスルーが起こる。スズキが軽自動車セルボに電動パワーステアリングを世界に先駆けて採用したのだ。油圧方式が常にポンプを回転させているのに対し、電動式はアシストが必要な時だけ作動する。油圧式に比べコンパクトなだけでなく、エネルギーロスという点でも油圧式の能力を大きく上回った。それ以後、多くのクルマが電動式へとシフトし、現在に至っている。

アシスト方式も変遷がある。初期のものはエンジン回転数に感応した。低回転ではアシスト量を増やし、高回転ではそれを減じた。しかし高回転でも高速でツイスティな道を走る機会もあり、あらゆる走行場面に即したものではなかった。この方式は次第に姿を消し、次に車速感応型へと進化する。

電動化に伴い、アシストは精密になっていく。ステアリングシャフトにトルクセンサーを設け、ステアリング操作による僅かな歪みを検知し、それに見合ったアシストを加えられるようになった。

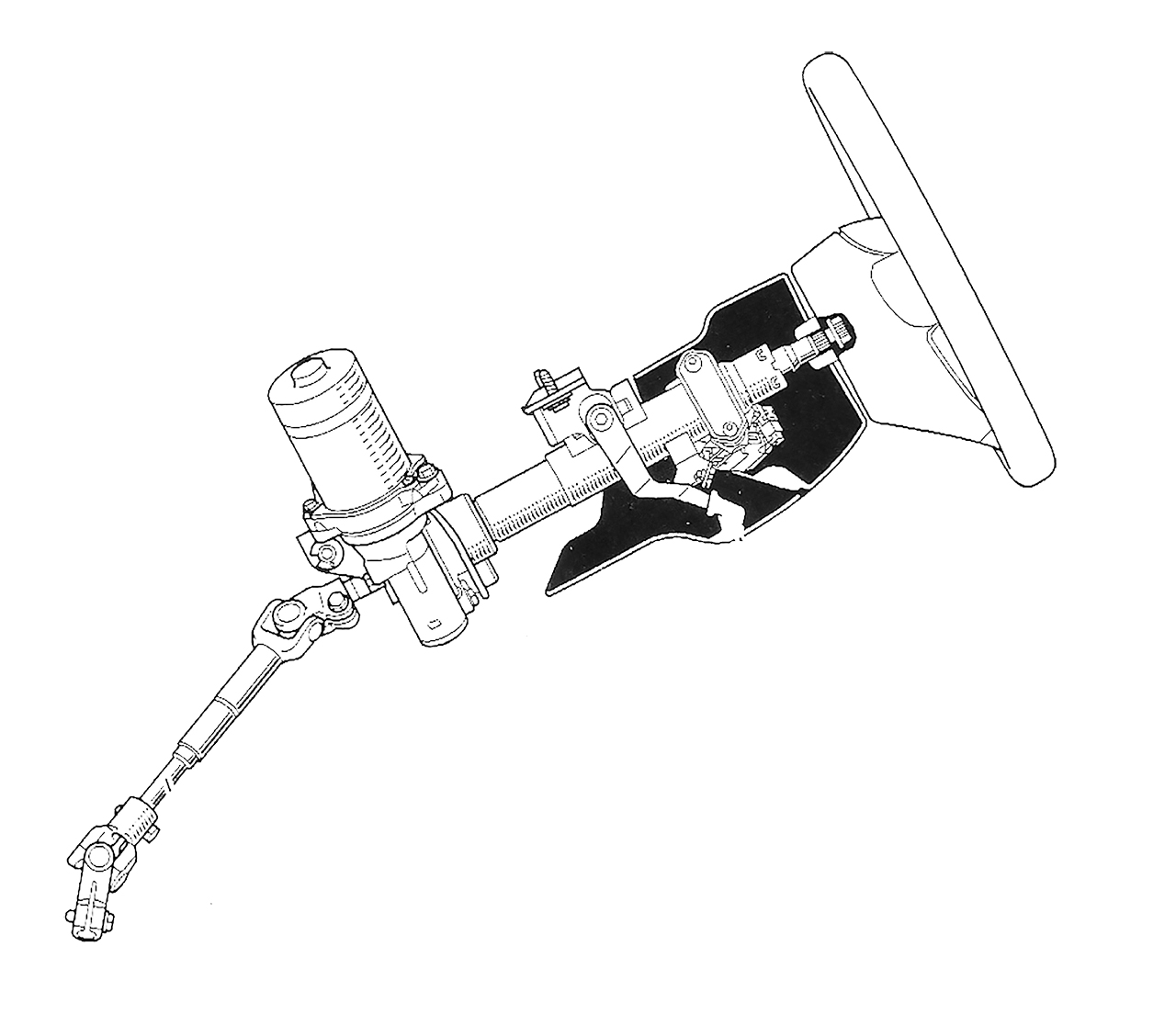

電動式にもいくつかのアシスト形式がある。最も普及しているのがコラムアシスト方式。ステアリングシャフトの中間部分でアシストする。構造が簡単、コンパクトという利点があり、主に車重の軽いクルマに採用される。

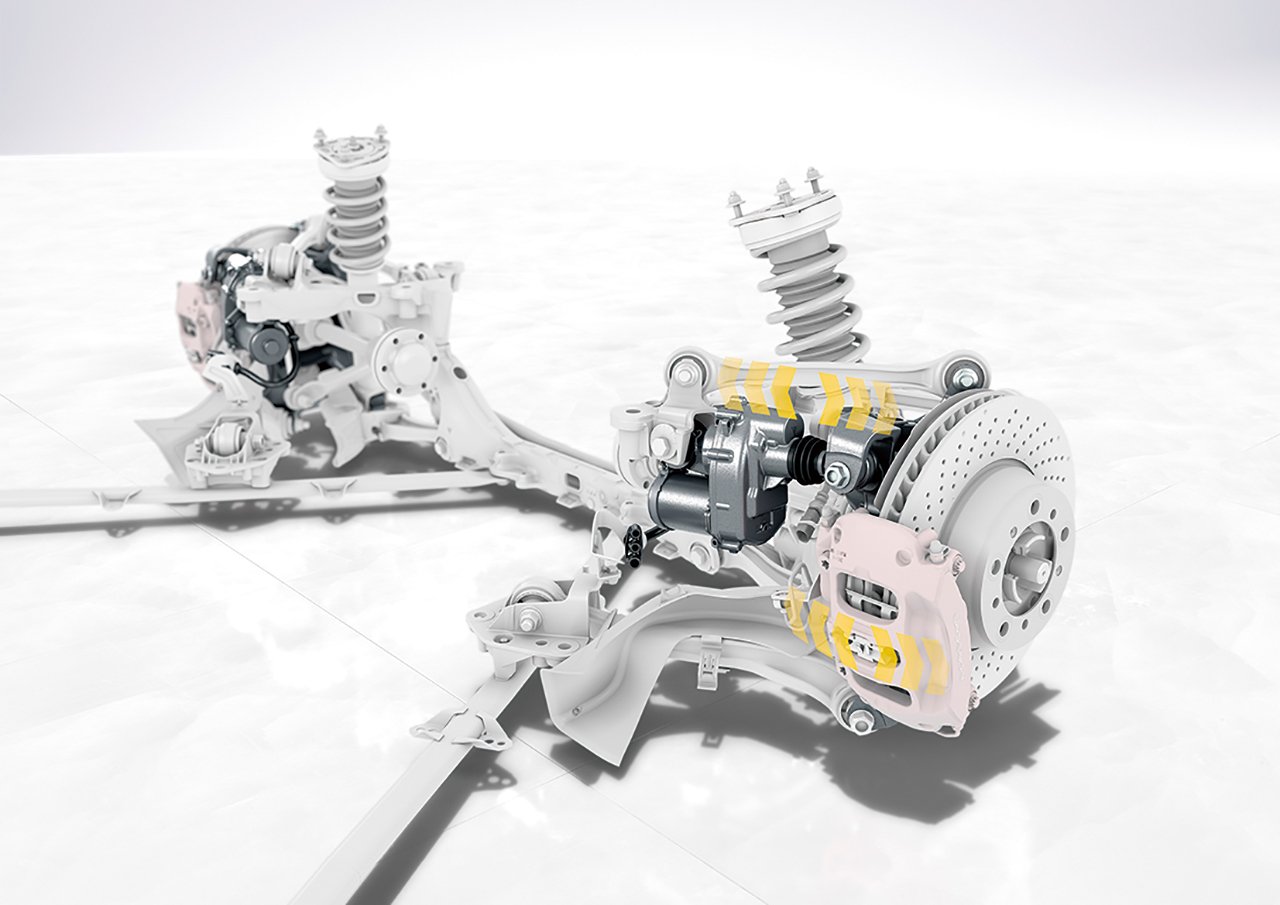

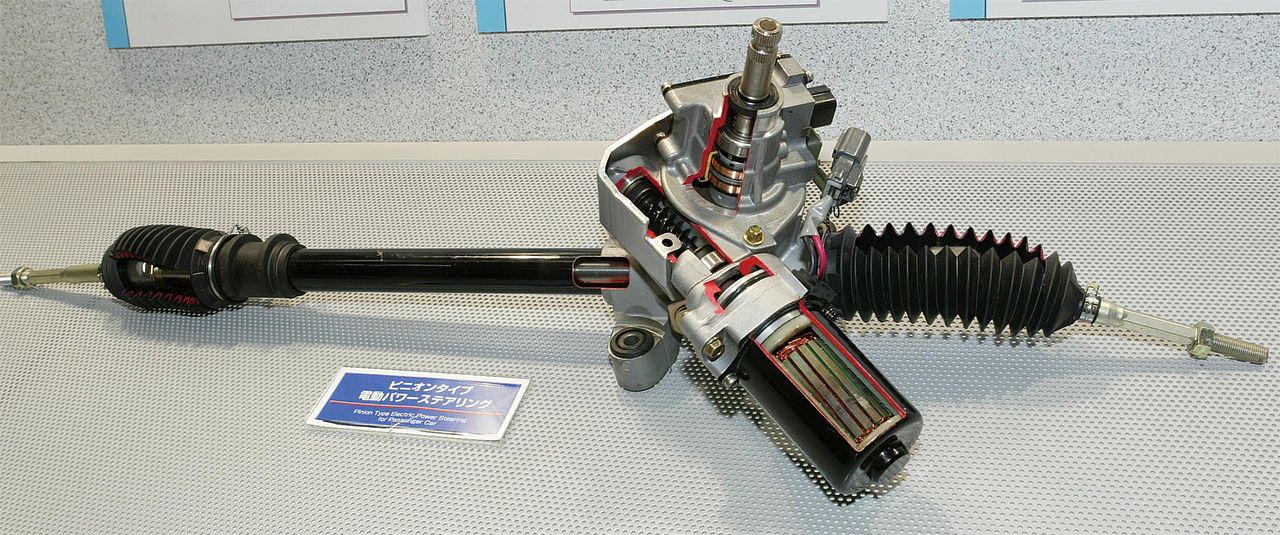

ピニオンにアシスト機構を設けるピニオンアシストは強いトルクに耐えるため中型車に用いられ、アシスト用の専用ピニオンを別に設定するものもある。

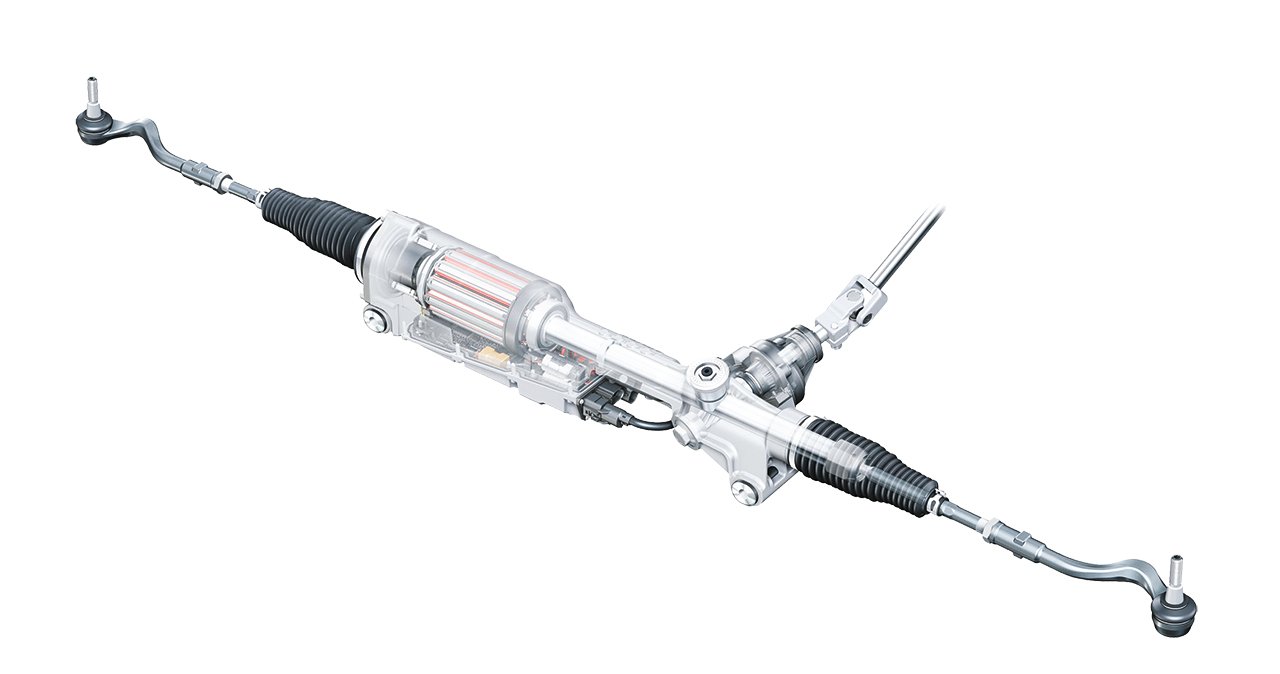

ラック同軸型はダイレクトにラックをアシストするもので、強いアシストに加え、より精密なアシストが可能になり、主にスポーツカーや重量のあるSUVなどに用いられている。

操舵アシストといえば4WSも見逃せない。ポルシェ928で採用されたパッシブトーコントロールを契機に日産を始め多くのメーカーがこの分野に参入し、今も少数ながら高性能車に採用されている。

電動パワーステアリング採用車の元祖、スズキ・セルボ。スペース、動力性能に限りのある軽自動車用として1988年に生み出されたものだ。世界に誇ってよい「世界初」。

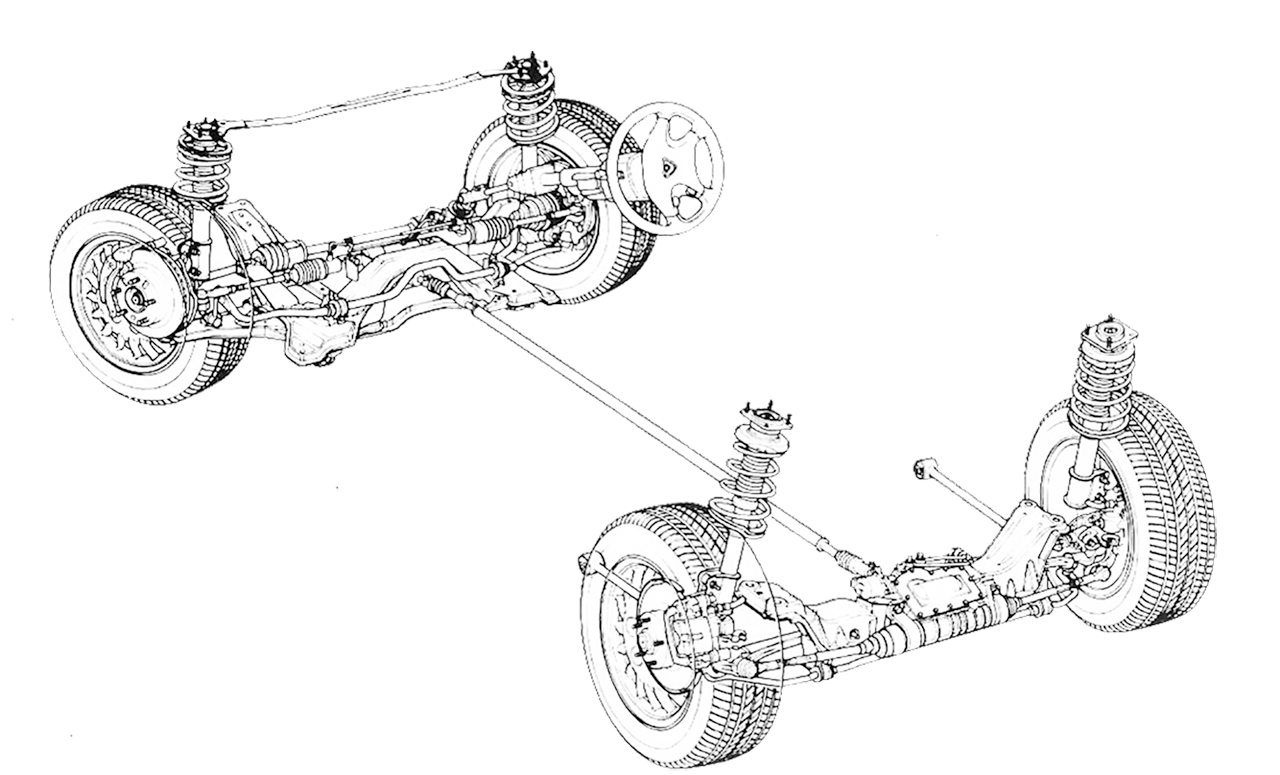

1950年代のアメリカ車から普及が始まったパワーステアリング。ポンプによる油圧を活用したもの。図は油圧機構が熟成された後のベンツのもの。

ピニオンを電動モーターでトルクアシストするピニオンタイプ。高トルクにも耐えることから、中型クラスのクルマに採用される例が多い。

ステアリングシャフトに繋がるピニオンとは別にモーターアシスト用のピニオンを加えたダブルピニオンタイプ。より高トルクに対応する。

ラックそのものを左右にトルクアシストするラック同軸タイプ。高トルクに耐え、アシスト精度も高いことから、幅広タイヤを用いる高性能車に採用される例が多い。

ステアリングコラムをアシストするコラムタイプ。構造がシンプルで設置しやすいという特徴があるが、高トルクには対応できず、主にコンパクトカーに用いられている。

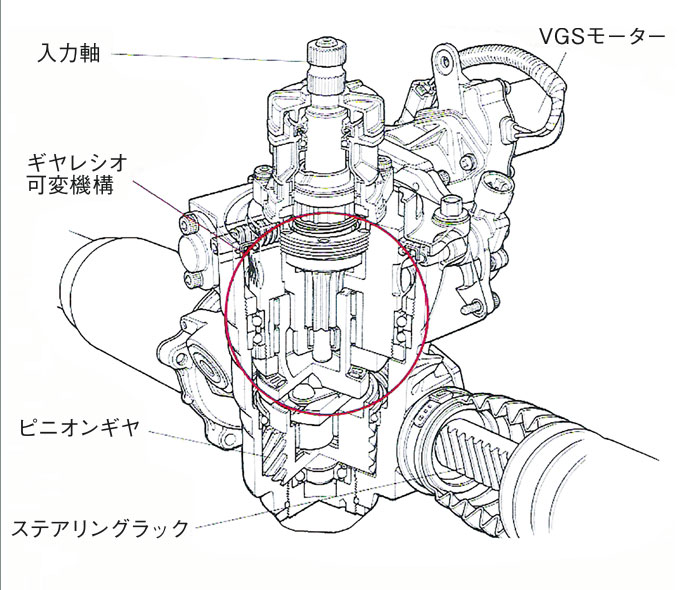

可変レシオステアリングは様々なクルマに用いられてきた。図はホンダS2000のもの。ピニオンの中に複雑な可変機構が組み込まれていた。

トヨタはステアリングシャフトの中間に電子制御可変機構を組み込む方式を2003年に開発し、ランドクルーザーから採用を開始した。車両安定システムとの統合も行われた。

安全運転のキーテクノロジーに。自動運転にも欠かせないパワステ

各センサーからの情報をもとにタイムラグなしに必要に応じたアシストが可能な電動アシストは安全分野、自動運転分野にも欠かせない機能となった。

レーンキープアシストは実用化されているし、車両安定制御と協調し、アンダーステアやオーバーステアに陥った時に車両を車線内に留めるのにも一役買っている。走行状態に応じ最適なギヤ比に設定するものもある。

障害物自動回避も各メーカーが研究開発を進め、自動ブレーキとともに自動運転のための欠かせないキーテクノロジーとなった。

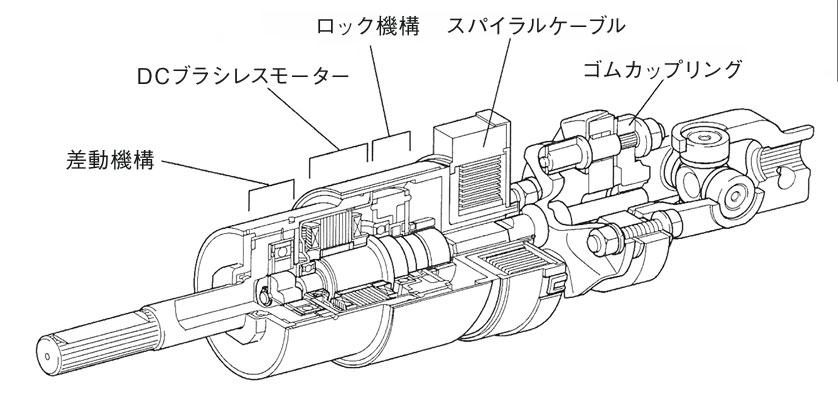

日産では、このような時代を見据え、タイロッドとステアリングホイールが直接繋がっていない(バックアップ用機構付き)バイワイヤーを実用化している。自動運転時代の幕開けに向けて、ステアリングのテクノロジーはさらに進化を続けている。

電動パワーステアリングは自動障害物回避、自動運転にはなくてはならない機構となってきた。機構そのものはシンプルだが、制御系はさらなる進化を続けている。

日産が開発し、既にスカイラインに採用しているバイワイヤーステアリング。安全のために機械式バックアップ機構が加えられているが、通常は機械的結合のない状態で作動。

提供元:オートメカニック