車の歴史

更新日:2018.12.21 / 掲載日:2018.11.26

月刊自家用車とニッポンのクルマ60年

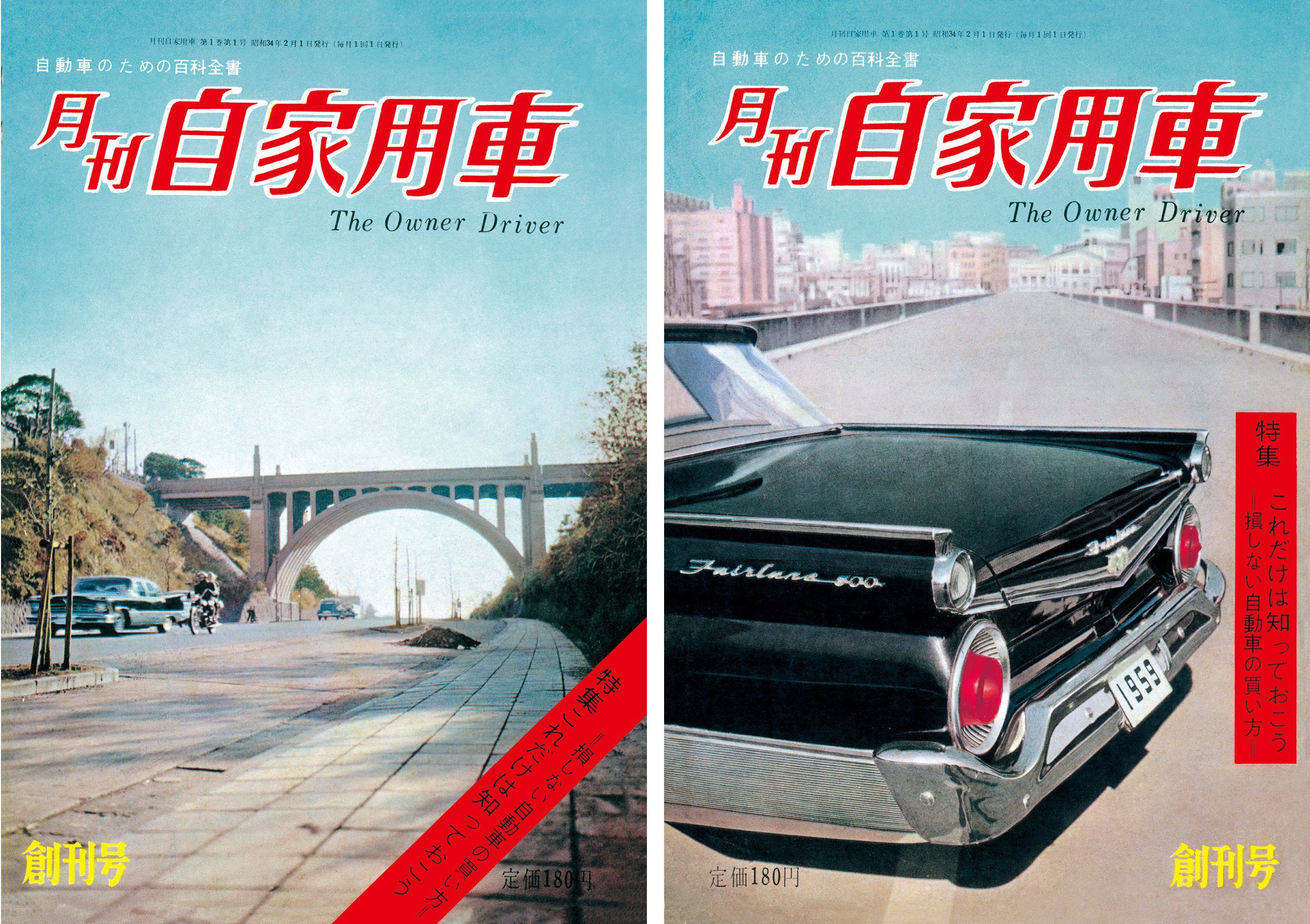

時代の動勢をそのまま誌名として60年前に船出した月刊自家用車

日本を焦土にした戦争の終結からわずか10年。昭和30(1955)年は、日本の自動車史のターニングポイントと言える年だった。

純国産技術にこだわった初代クラウンが誕生し、日本にも外国車に負けないクルマが作れるようになったと思わせた。一方、変遷の末にこの年に規格が固まった軽自動車にも、パイオニアと言えるスズライトが誕生。未来の大衆車の最右翼として期待された。

実際には、初代クラウンはその2年後に初輸出先の米国で酷評されてあえなく撤退し、スズライトはとても大衆に手の届く価格ではなかったが、とにもかくにも純国産自動車はスタートを切った。

さらに庶民をその気にさせたのが、同年に新聞にスクープされた国民車構想だ。4人乗りで最高速100km/h、25万円以下などの条件を満たすクルマを作ったメーカーを、政府が支援するという政策案は、業界団体から不可能と潰されたものの、人々は近づくマイカー時代の足音にときめいた。

そうした空気を受けて、同年には「モーターマガジン」が創刊され、戦前に創刊して1947年に復刊した「モーターファン」とともに、人気を呼んだ。夢から現実へと一歩近づいたマイカーの情報を求める人々の熱い思いに、自動車専門誌が応えたのだ。

本誌「月刊自家用車」も、そんな時代の動勢をそのまま誌名として、昭和34(1959)年1月に創刊されたのである。

月刊自家用車胎動の年昭和33年を想う

昭和33年は日本の自動車業界にとって実に記念すべき年である。なにせあのスバル・360とホンダスーパーカブが生まれたのだから。大都市に自動車が溢れ、路上駐車が問題視され始めたこの年、月刊自家用車創刊の構想も固まった。

●ホンダ スーパーカブC100

スーパーカブ開発に当たって、ホンダは4つの案件を掲げた。1/エンジンは静粛性と燃費に優れた4ストローク、2/女性にも乗りやすいかたちとサイズ、3/クラッチレバーがいらないイージードライブ、4/先進で飽きのこないデザイン。昭和33年、5万5000円で販売されるや人気は世界中で爆発、2017年には生産累計1億台を突破した。

マイカーを夢から現実に!

長く不景気と言われ続けながらも、世界でも有数の豊かなこの国では、もはや自家用車のない暮らしを想像する方が難しい。けれど本誌が創刊された60年前の日本人にとって、自家用車を持つことは、夢や憧れと表現するにふさわしい、きらきらと輝く目標だった。そして、着実にそれが近づいている気配を感じることができる、幸せな時代でもあっただろう。

戦後の日本の自動車産業は、復興のために必要なバスやトラックなどの大型車から復活した。一方で、小型車は戦前から存在したオート3輪などの商用車が市場の中心。乗用車を私用で乗り回す人はごく限られていた上に、戦後しばらくは生産もGHQ(連合国総司令部)から厳しく制限され、タクシーなどに必要な乗用車は米国から輸入された中古車などが担った。

1947年以降、GHQの規制は徐々に緩和され、1950年代に入ると生産は自由化されたものの、現実問題として、まだまだ貧しかった当時の日本では、自家用乗用車の市場自体が、ないに等しかった。

1955年に誕生した初代クラウンは、もっぱら社長車などの運転手つきの法人車に使われ、オーナードライバーの姿はほとんど見なかったし、軽自動車のスズライトはマイカー向けのセダンがほとんど売れず、1957年にルーフを伸ばしたライトバン専用車として、ようやく売れ行きを伸ばし始めた。

その一方で、1956年には経済白書が「もはや戦後ではない」と謳い、1964年に開催されることになる東京オリンピックの誘致運動が高まる中、新幹線や首都高速道路の建設に向けた動きが始まるなど、日本経済はいよいよ復興から成長への軌道に乗りつつあった。

1950年代の経済を支えていたのは、街の八百屋や酒屋のような、個人商店を中心とした小規模な企業。自家用車はまず、そうした商店の配送車兼休日の遊びの足として、ライトバンや小型トラックが普及した。続いて、タクシー上がりや米軍払い下げなどの中古車が市中に出回るようになり、1958年のスバル360登場以後、各社から出た軽自動車も、マイカー候補として注目されるようになる。

そうした中で創刊された本誌には、今なお自動車雑誌の定番となっている新型車の解説記事とともに、中古車の購入術やメンテナンス術、免許の取り方、オーナードライバーの座談会といった、初歩的なガイダンス企画が目立つ。

いつかマイカーを手に入れる日のために、きちんと勉強しておこう。そんな狙いの記事が、誰もがマイカーに憧れながら、まだ手の届く人は決して多くない当時の状況を伝えているのだ。

ノックダウン生産車が疾った時代

わずかに国産車も販売されてはいたが、1950年代前半の主役はノックダウン生産。国内工場と人材を使った外国車の組み立て生産は、戦争の間にさらに開いてしまった欧米メーカーとの技術差を埋める格好の教材となった。

外国車に追いつけ追い越せ

そもそも戦前の日本には、乗用車の需要がほとんどなかった。明治、大正、昭和のどの時代の為政者も、江戸幕府の方針を受け継ぐかのように道路整備に関心を持たず、その一方で鉄道網は早くから充実していたことから、個人の移動手段としての自動車が、必要とされない社会構造だったのだ。ゆえに技術の進化も偏った。終戦時には、鉄道や船舶技術にも通じる大型車や軍用車のための板金やディーゼルエンジン技術が世界最先端レベルだった一方で、小型ガソリンエンジンやシャシー、薄板プレスなどの乗用車に必須の技術は、完全に欧米に遅れていた。

そこで、日本の自動車メーカーは戦後、欧米のメーカーと提携し、外国車を部品の形で輸入して国内で組み立てる、ノックダウン生産を通して小型車づくりの技術を学ぼうとした。政府もそれを後押しし、1952年には当時の通産省が「乗用自動車関係提携及び組立、契約に関する取扱方針」を発表。そうして、日野がルノーの、日産がオースチンの、いすゞがヒルマンの、それぞれノックダウン生産を手がけることになる。

各社で1953年前後から始まった生産は、数年のうちに部品の完全国産化を達成。部品メーカーも順調に育ち、オリジナルの日本車が誕生するための下地となった。その経験をもとに、日産はダットサンやブルーバードを、いすゞはベレルやベレットを、日野はコンテッサを生み出した。ノックダウン車はモータリゼーション勃興前夜の日本の路上では、高性能を活かしてタクシーとしても活躍。もっとも、舗装の完備した欧米で開発されたそれらは、海外からの調査団に世界最悪と折り紙をつけられた日本の悪路での酷使には耐えられず、壊れることも多かった。各メーカーは対策に追われる中で、信頼耐久性の実証実験を実地に経験することにもなった。その経験は、のちの過酷な海外ラリーへの挑戦にも生きてくる。

そうした提携の中でも、ひとり他社とは違う道を歩んだのが三菱だ。同社は戦後の財閥解体で分割された中の一社である東日本重工業が、1951年にアメリカのカイザーフレーザー社のヘンリーJのノックダウン生産をひと足先に始めていた。しかし、日本では一般的ではなかった2ドア、しかも大柄なアメリカ車は使いにくく、早々に提携は終わってしまった。

続いて1952年には、グループの新三菱重工業がウィリス・オーバーランド社のジープのノックダウン生産を開始。こちらは発足間もない自衛隊(当初は警察予備隊)の制式車両となり、今日の4WDの三菱の看板の源流となるのである。

日野・ルノー4CV(1953~1963年)

本国フランスでは大戦後すぐに発売され、全世界累計で約110万台が生産される大ヒットとなった小型RR車。ヒットラーの命を受けたフェルナンド・ポルシェ博士が造ったドイツの国民車VWビートル1の影響を強く受けた一台である。ボディはトヨペットSH型乗用車やダットサン110型よりも小さく、販売価格も当時のノックダウン車にしては割安な設定。RR車の利を活かしサイズの割に車内は広く、走りも軽快だった。小型タクシーの定番車としても活躍、10年間で3万5000台あまりが生産されている。日野は徐々に部品の国産化をすすめ、1958年ついに完全国産化に成功。あのコンテッサ開発の礎となった。

●主要諸元 ルノー4CVデラックス(1960年式)

○全長×全幅×全高:3845mm×1435mm×1440mm ○ホイールベース:2100mm ○車両重量:665kg ○乗車定員:5名 ○エンジン(KGH21型):直列4気筒OHV748cc ○最高出力:21HP/4000rpm ○最大トルク:5.0kg・m/1800rpm ○燃料タンク容量:27.5L ○最高速度:100km/h ○燃料消費率:16~20km/L ○最小回転半径:4.2m ○トランスミッション:前進3段、後進1段 ○サスペンション(前/後):ダブルウィッシュボーン式独立懸架/スイングアクスル式独立懸架 ○タイヤ:5.00-15 2PR ○価格(東京地区):88万円

日産・オースチンA50ケンブリッジ(1953~1963年)

1951年、日産の社長に就任した浅原源七は、とりわけ熱心な提携推進派だったという。戦争で立ち止まっていた自動車生産技術を向上するために、彼が選んだパートナーは英国のオースチン。その契約は、小型乗用車A40サマーセットサルーンを年間2000台ノックダウンのかたちで輸入し、国内で組み立てて販売するというものだった。A40はほどなくA50ケンブリッジにモデルチェンジ。ボディはひと回り大きくなり、最高速度が108km/hから128km/hになるなど性能も向上した。部品の完全国産化は1956年。日産では国産化したオースチンのエンジンに改良を加え、ブルーバードなどに搭載していった。

●主要諸元 日産・オースチンA50ケンブリッジ(1958年式) ○全長×全幅×全高:4120mm×1580mm×1570mm ○ホイールベース:2520mm ○車両重量:1085kg ○乗車定員:6名 ○エンジン(1H型):水冷直列4気筒OHV1489cc ○最高出力:50PS/4400rpm ○最大トルク:10.2kg・m/2100rpm ○燃料タンク容量:37L ○最高速度:128km/h ○最小回転半径:5.5m ○トランスミッション:前進4段、後進1段 ○サスペンション(前/後):ダブルウィッシュボーン式独立懸架/半楕円リーフリジッド ○タイヤ:5.60-15 6P ○価格(東京地区):111万8000円

いすゞ・ヒルマンミンクス(1953~1964年)

いすゞは一時クライスラーと交渉していたが、実際に提携したのは英国ルーツグループ傘下のヒルマン。当初は1931年に誕生した1.3Lサイドバルブエンジンを積むミンクスPH10型をノックダウン生産していたが、本家のモデルチェンジに伴い1956年にミンクスPH100型に移行、1964年まで長きにわたって販売されている。なお写真は1960年式のPH300型。1.5Lの4気筒OHVを積み、最高出力62馬力を誇った。

三菱・カイザーヘンリーJ(1950~1954年)

戦後、三菱重工から分割された東日本重工業が、1950年にノックダウン生産をはじめた米国製2ドア車。カイザー・フレイザー社は当時ビッグ3が手がけないコンパクト車を開発。このヘンリーJには直4の2L(68馬力)と直6の2.6L(80馬力)が積まれている。小型といっても当時の日本ではゴージャスで高性能、あか抜けたスタイルも魅力で、当初は年間400~500台の販売を見越していたが、結果はおよそ3年間の販売期間で500台あまりにとどまった。

三菱・ウィリスジープ(1953~2001年)

新三菱重工とウィリス・オーバーランド社が技術援助契約を結んだのもルノーやオースチンと同じ昭和28年のこと。新三菱は特許料を払い、製作に必要な図面や部品を手に入れ、性能/品質が本家を超えないという条件でただちに生産を開始した。本家ジープは1941年に実戦投入された戦地用小型四輪駆動車だが、三菱製は戦後に開発された民生用「シビリアンジープ」(CJ3B型)がルーツ。生産開始の翌年には早くもエンジンの国産化を達成している。

復興を支えた立役者、1950年代の国産車たち

外国車のノックダウン生産で自動車生産技術を磨くなか、1950年代になると純国産の乗用車造りも活発化している。国民車構想への挑戦で、三輪車を含む数多くの軽自動車が発表される一方で、世界市場をも見据えた小型乗用車の開発も始まっている。

航空機技術者が進化の主役

狭い国土に大手乗用車メーカーだけで8社がひしめく今日の日本は、世界でも特異な存在だ。ほかに大型車メーカーも4社、2輪車メーカーも2社。いずれもが高い技術力や生産販売力を持ち、世界の市場で支持されている。

しかし、1950年代の日本には、もっとたくさんのメーカーがあった。本誌創刊の時点で、3/4輪車メーカーはトヨタ、日産、プリンス、三菱重工、鈴木、日野、いすゞ、ダイハツ、富士重工のほかに、オオタや3輪トラックのヂャイアント、オリエントなど。この時代は東洋工業(現・マツダ)も3輪トラックの最大手だ。

2輪もスーパーカブでヒットを飛ばし、のちに4輪へと進出して世界を席巻するホンダをはじめ、数百社とも言われる中小メーカーがひしめいていたのだ。

それらの多くは、戦時中には軍需産業に携わり、戦後平和産業への転身を目指して自動車ビジネスに参入したエンジニアが支えていた。しかし、経済の成長とともに市場が成熟するにつれて、生き残り競争は激しくなる。そこで明暗を分けたのは技術力。なかでも戦時中の優秀な航空機技術者たちが、国産車の進化を牽引する。

前身が航空機メーカーである富士重工(現・スバル)はその筆頭だ。天才エンジニア、百瀬晋六が航空機技術の粋を凝らしたスバル360は、国内専用の軽自動車にもかかわらず、海外にまで評判が届くほどの出来栄えを見せた。富士重工と同じ中島飛行機を前身の一部とするプリンス自動車も、当時の国産車の水準を超える、凝った設計のスカイラインやグロリアを市場に送り出した。

戦前からの自動車メーカーにも、戦後、職にあぶれた多くの航空機エンジニアが入社して、新しい技術に挑んだ。初代クラウンの開発にもかかわり、のちにカローラなどを生み出す長谷川龍雄も、プリンス自動車のもう一つの前身である立川飛行機の出身だ。

一方で乗用車という商品は、技術だけでなく、販売力がなければビジネスにはならない。プリンスや日野、いすゞのように、その壁に当たって他社に呑み込まれたり、乗用車事業から撤退する社ものちに出てくるが、この時代の日本の自動車産業には、まだまだ混沌とした、だからこそ、夢に挑める余地があったのだろう。

新型車が登場するたびに、新しい技術が投入され、見たこともない装備や性能が実現される。作り手にとっても乗り手にとってもわくわくできる、自動車にとって、いや、日本のすべての産業にとっての夢の時代が、本誌の創刊後、長らく続くことになる。

スバル360(1958~1970年)

倉庫に眠っていた飛行機の車輪を使ったスクーター「ラビット」の成功で、自動車メーカーとしての基盤を築いた富士重工業は、次に当時の通産省が唱えた国民車構想に挑戦する。社内呼称K-10の開発を率いたのは戦闘機エンジン「誉」の改造にも携わった百瀬晋六。スバル360はモノコックボディなど軽くて丈夫な航空機の技法も取り入れ、狭くて走らないと揶揄された当時の軽自動車に革命的進歩をもたらした。大人4人が乗れ、箱根の峠道を22分で踏破(湯本~芦ノ湖:当時の運輸省のテスト)するスバル360は大ヒット。まだ復興間もない昭和の街にてんとう虫は溢れた。

●主要諸元 スバル・360増加試作型K-111(1958年式) ○全長×全幅×全高:2990mm×1300mm×1380mm ○ホイールベース:1800mm ○車両重量:385kg ○乗車定員:4名 ○エンジン(EK31型):強制空冷式並列2気筒2サイクル356cc ○最高出力:16PS/4500rpm ○最大トルク:3.0kg・m/3000rpm ○燃料タンク容量:20L ○最高速度:83km/h ○燃料消費率:26.0km/L ○最小回転半径:4.0m ○トランスミッション:前進3段、後進1段 ○サスペンション(前/後):トレーリングアーム式独立懸架/スイングアクスル式独立懸架 ○タイヤ:4.50-10 2P ○価格(東京地区):42万5000円

トヨペット・クラウンRS(1955~1962年)

他社がノックダウン生産に軸足を置くなか、トヨタはあくまで海外の技術に頼らない、全て自前での小型乗用車開発にこだわった。純国産設計だから、日本の生活スタイルや道路事情にあった商品の開発が可能。クラウンRSはまさに日本人が生んだ日本人のための自動車だった。日本髪の女性の乗り降りを考えて採用された観音開きドアなど、そのコンセプトは国内市場では成功を収めた。一方、販売会社を設立し、満を持して始まった対米輸出挑戦は失敗に終わった。

●主要諸元 トヨペット・クラウンRS型(1955年式) ○全長×全幅×全高:4285mm×1680mm×1525mm ○ホイールベース:2530mm ○車両重量:1210kg ○乗車定員:6名 ○エンジン(R型):水冷直列4気筒OHV1453cc ○最高出力:48HP/4000rpm ○最大トルク:10.0kg・m/2400rpm ○燃料タンク容量:45L ○最高速度:100km/h ○燃料消費率(平坦舗装路):14.0km/L ○最小回転半径:5.5m ○トランスミッション:前進3段、後進1段 ○サスペンション(前/後):ダブルウィッシュボーン式独立懸架/半楕円リーフリジッド ○タイヤ:6.50-15 4P ○価格(東京地区):101万4860円

プリンス・スカイライン(初代)

クラウンをライバルとするプリンスの高級乗用車。45馬力で始まった1.5Lエンジンは、改良を加えて70馬力まで向上。技術的には優れていたが販売網に加えて価格もクラウンに比べて若干割高で、途中大きなマイチェンが加えられるもトヨタほどの成功とはならなかった。

トヨペット・コロナ(初代)

小型タクシーでのダットサン優位の状況を逆転するべく、わずか1年という異例とも言える短い開発期間で発売された。サイドバルブ方式の旧式エンジンを搭載、ダルマと呼ばれたずんぐりした外観も不評で、販売は低迷した。

ダットサン・ブルーバード310

昭和30年に登場した純日産製乗用車第一号「ダットサン110型」はその後ダットサン210型に進化。1959年に登場した310型にブルーバードのペットネームが与えられる。クラウンと同様に前輪独立懸架を採用、好評価を得た。

ダイハツ・ミゼット(DKA型)

価格の安さと扱いやすさで大人気となった軽三輪車。その火付け役となったのがミゼットだ。初代のDKA型(写真)はバーハンドルで1人乗り、ドアもなかったが、2代目のMP型は2人乗りでメタルドア付きなど快適度が大きく進化した。

マツダ・T600

1959年5月まず360ccのK360が登場。そのひと月後、荷台長と排気量を拡大したT600が追加された。先行するミゼットDKAとの違いをアピールするべく。丸ハンドルやスチールドアを装備。エンジンはキャビンと荷台の間に搭載されている。

富士・フジキャビン

富士自動車(現・コマツ)が昭和31年に発売した前2輪/後1輪のバブルカー。わずか150kgというFRP製モノコックボディに125cc2ストロークエンジンを搭載。

1950年代の国産車年譜

1950年(昭和25年)

○オオタ・PA3

○ダットサン・DB2

○マツダ・CA型四輪トラック

1951年(昭和26年)

○トヨペット・SF型セダン

○ダットサン・DB4

○オオタ・PB

○ダイハツ・BEE

1952年(昭和27年)

○ダットサン・スポーツDC-3

○プリンス・AISH-1

○プリンス・AISH-2

○オオタPA5

○オオタPC

1953年(昭和28年)

○トヨペット・スーパーRH型

○トヨペット・スーパーSH型

○ダットサン・DB5

○日産・オースチンA40サマーセット

○いすゞ・ヒルマンミンクスPH10

○マツダ・CLY

○日野・ルノー4CV

○三菱・ウイリスジープ

○オートサンダル

1954年(昭和29年)

○オオタ・PH1

○マツダ・CHTA

1955年(昭和30年)

○トヨペット・クラウン(初代)

○トヨペット・マスター

○ダットサン・セダン110

○プリンス・AISH-3

○プリンス・AISH-4

○スズキ・スズライトSS

○オオタ・PK1

1956年(昭和31年)

○日産・オースチンA50ケンブリッジ

○プリンスセダンAMSH

○いすゞ・ヒルマンミンクスPH100

○富士・フジキャビン

1957年(昭和32年)

○トヨペット・コロナ(初代)

○ダットサン・セダン210型

○プリンス・スカイライン(初代)

○ダイハツ・ミゼット(DKA型)

1958年(昭和33年)

○スバル・360

○ホンダ・スーパーカブ

1959年(昭和34年)

○ダットサン・ブルーバード310

○ダットサン・スポーツS211

○プリンス・グロリア

○スズキ・スズライトTL

○ダイハツ・ミゼット(MP型)

○マツダ・T600

○マツダ・K360

○マツダ・T1500/2000

提供元:月刊自家用車