車の歴史

更新日:2019.02.26 / 掲載日:2019.02.26

月刊自家用車とニッポンのクルマ60年

ソアラ登場で始まった1980年代の熱狂

いつかは世界をと夢見て、真面目にコツコツと鍛錬し続けた日本の自動車産業が、大輪の花を咲かせたのが1980年代だ。

1970年代に、石油危機や排ガス規制をいち早く乗り越えたことで、自動車の本場アメリカで売れまくった日本車は、新たな問題をも呼び込む。GM、フォード、クライスラーのビッグ3を経営不振に追い込み、政治問題化を恐れた政府と業界は、年間168万台の自主規制という形で米国への乗用車の輸出を抑制したのだ。

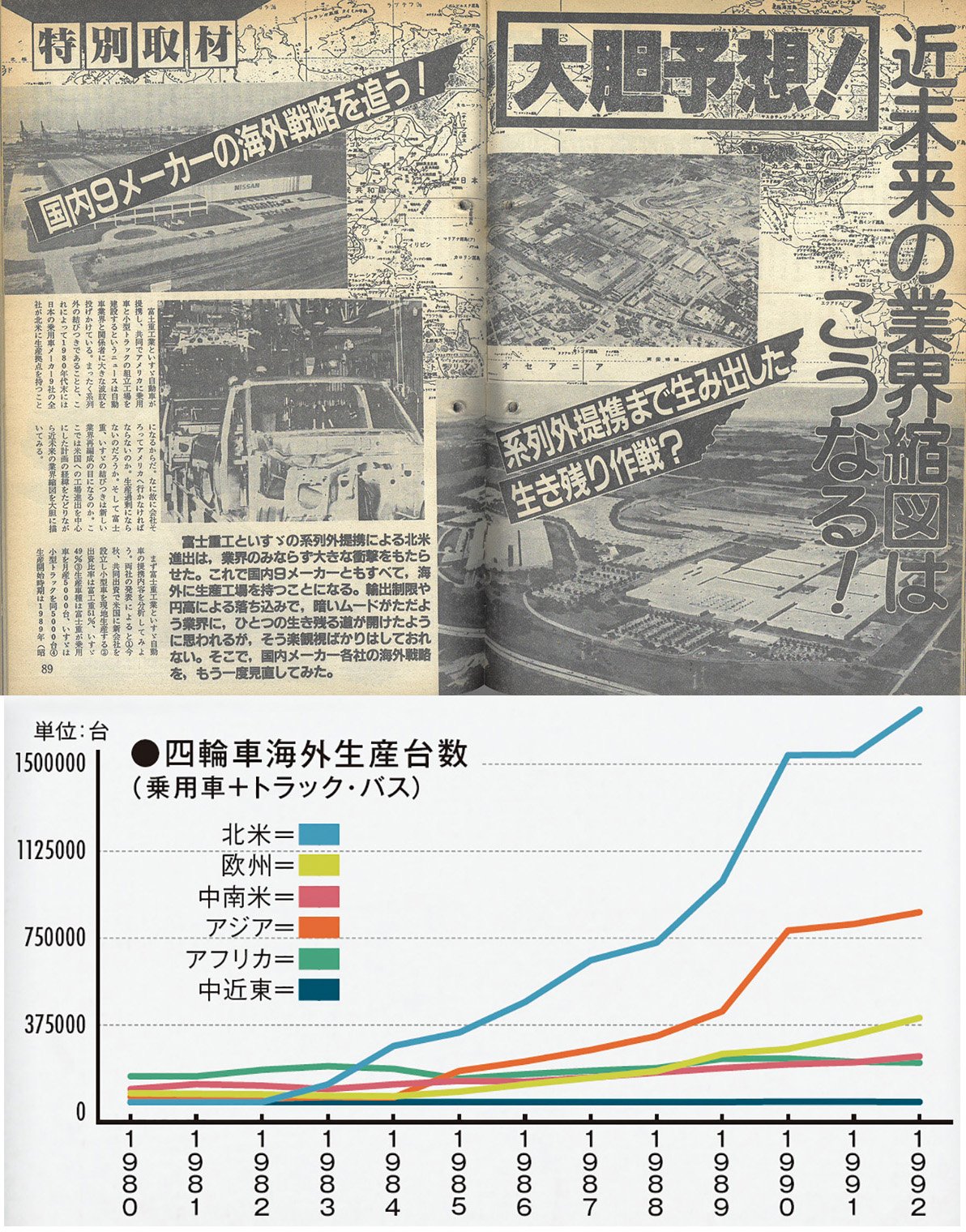

ところが、その試練はまたも日本の自動車産業を飛躍させるきっかけとなった。リスク回避のために始めた現地生産が、為替や世界情勢の変動にも強い日本メーカーの体質強化にもつながるのだ。一方、国内では1985年からの円高不況対策として始まった金融緩和が、のちにバブル経済と呼ばれる空前の好況を呼ぶ。資金力を得た日本メーカーは大規模なテストコースの建設や世界の道の走り込みなどを進め、いよいよ世界最高レベルのクルマ造りに邁進するのである。

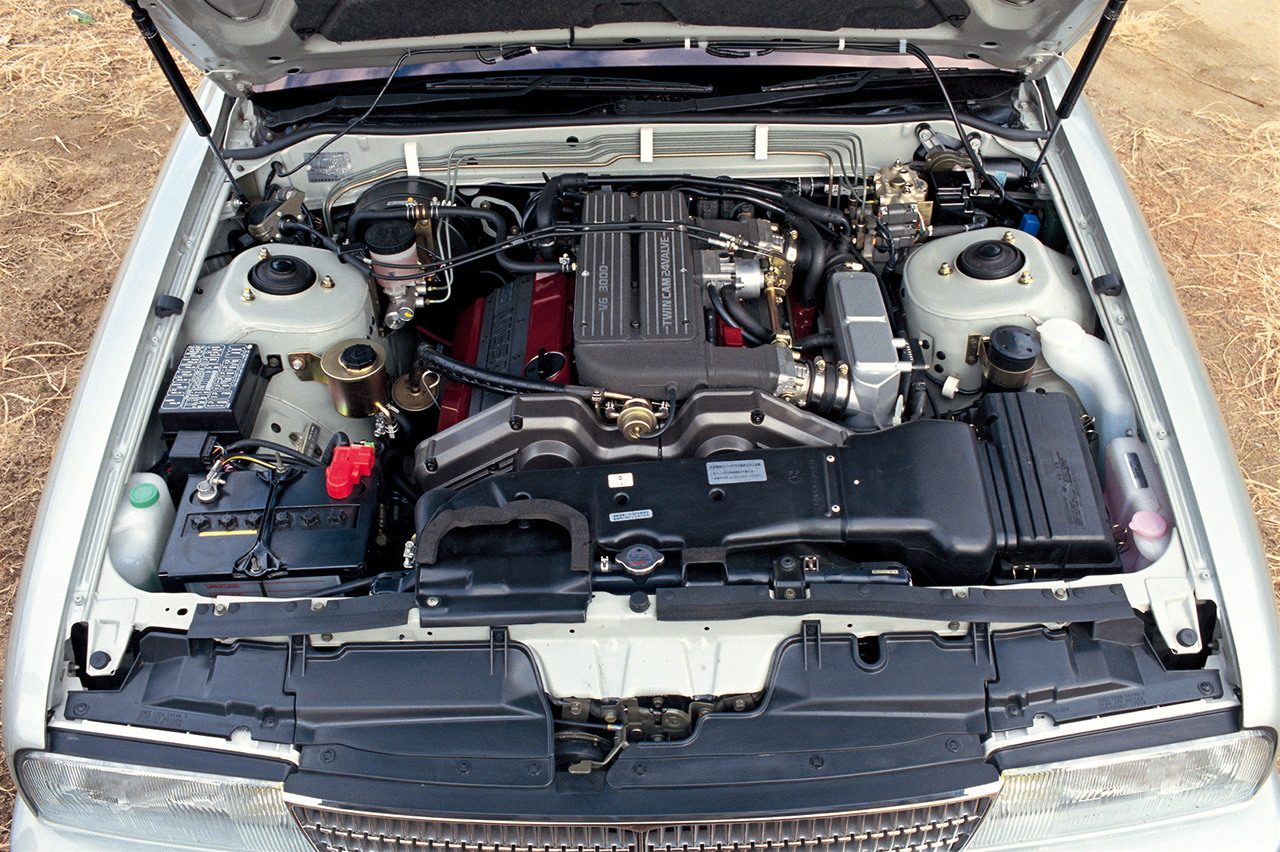

ソアラに積まれた直6DOHC2.8Lの5M-GEU型は、往年の名車トヨタ2000GTの3M型の流れを汲むハイパワーエンジン。

グリフィン(羽のあるライオン)のエンブレムも人気になった。

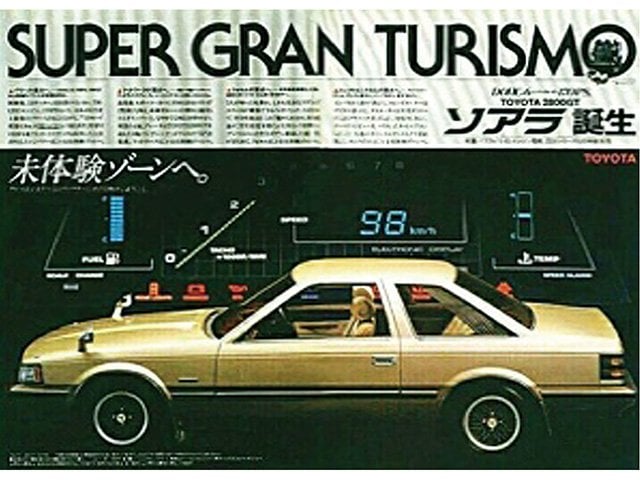

「未体験ゾーンへ」のキャッチで登場したスーパーグランツーリスモ。

●国内メーカーの海外戦略未来予想(1986年8月号)

1980年、日本の自動車生産台数は1000万台を突破、世界一の自動車生産国となる。中でも大きな割合を占めていたのが米国への輸出。そんな好調な日本車に押され、米ビッグ3は軒並み赤字に転落。レイオフが相次ぎ「日本は失業を輸出している」と風当たりは強まるばかり。日本メーカーは対米輸出の自主規制を経て、現地生産へと舵を切っていくことになる。

1979年からすでに米国で二輪車生産を始めていたホンダ。トヨタや日産に先駆けて、1982年、四輪米国工場(オハイオ州)が完成。写真はラインオフした米国産アコード。

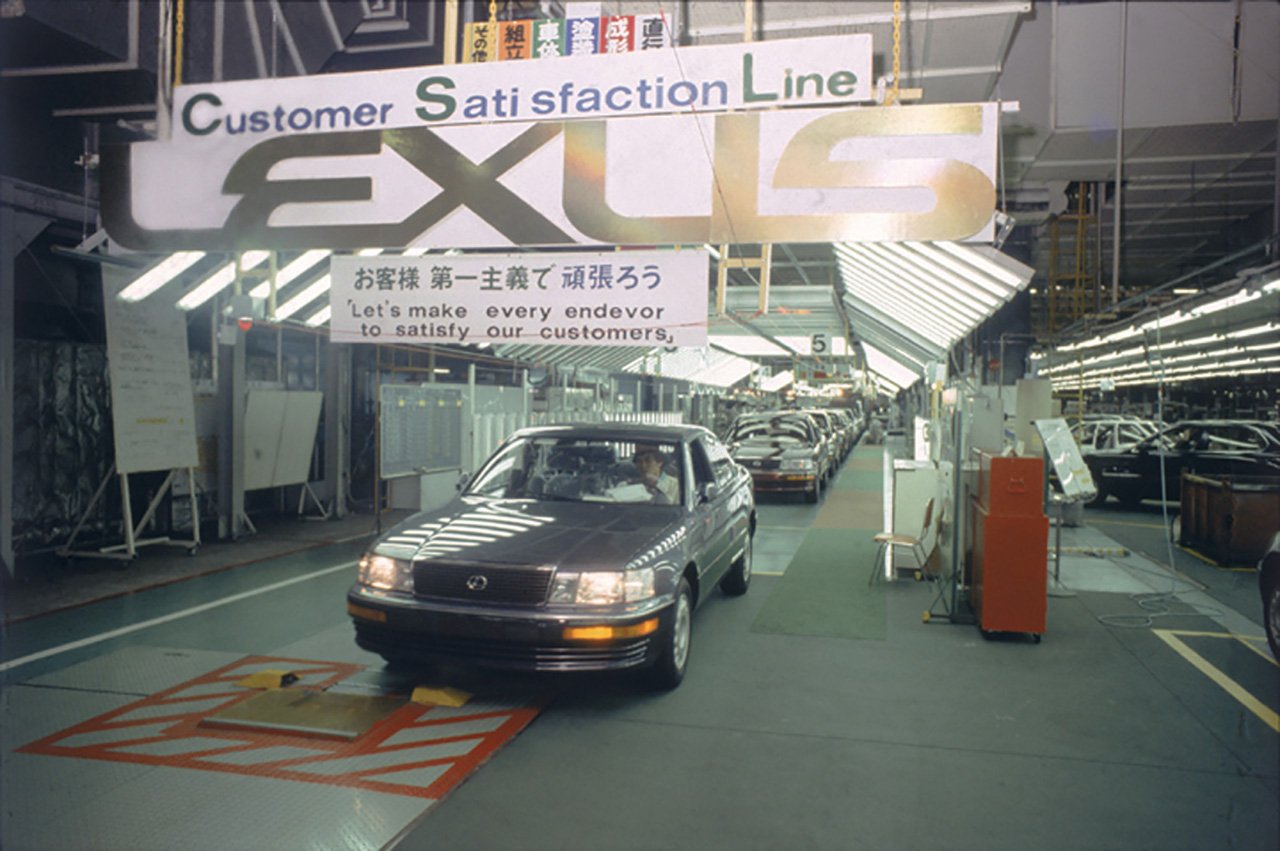

小型車で世界に名を馳せた日本車だが、1980年代になると、より付加価値の高い高級車やスポーツカーで世界に勝負を挑んでいった。「レクサス」も1989年に始まった。

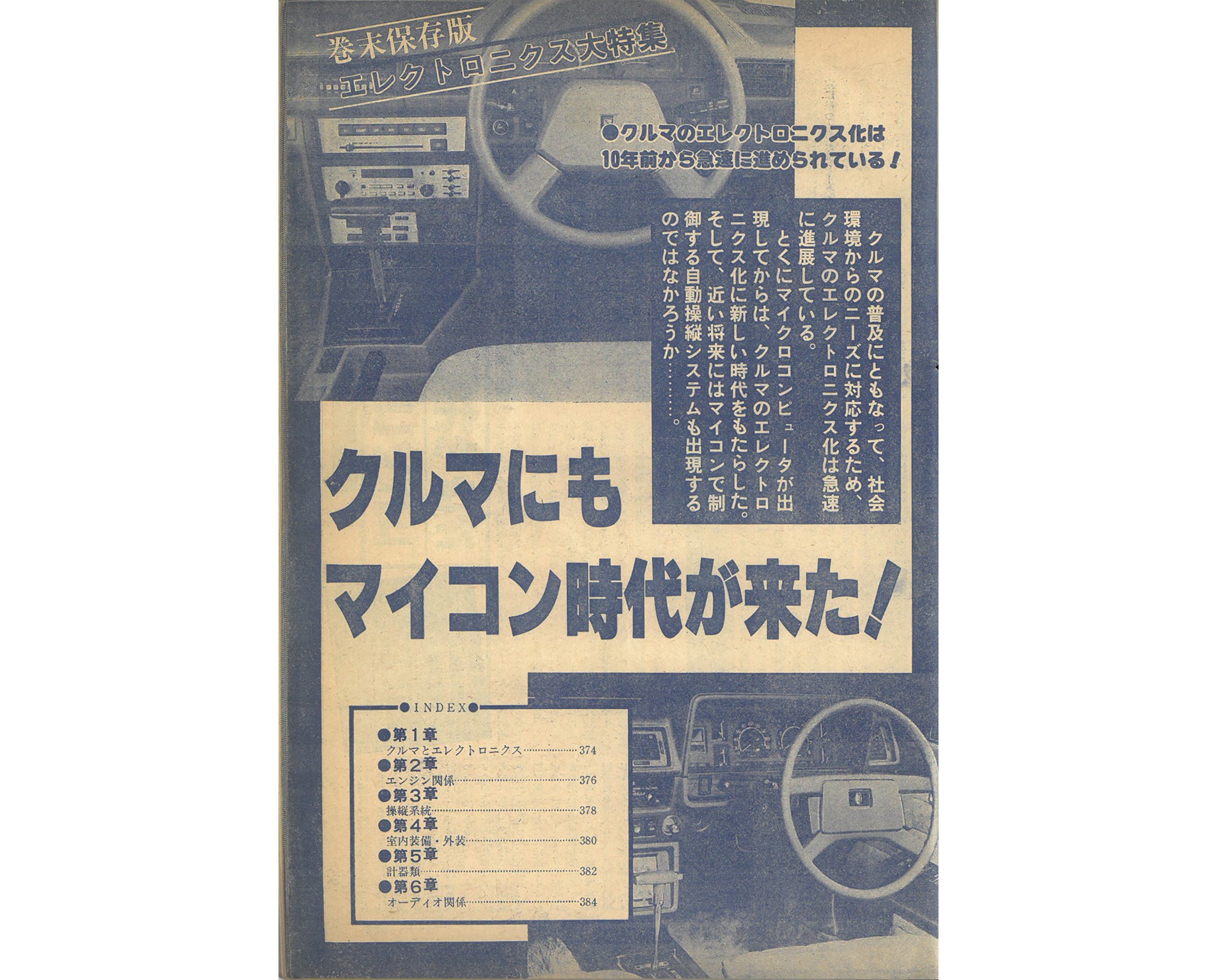

●クルマにもマイコン時代が来た!(1981年4月号)

エレクトロニクスのクルマへの応用は、1970年代の厳しい排ガス規制でその速度を早めていく。きめ細かな燃料量のコントロールで、排ガスのクリーン化に加え、燃費にもいい電子制御燃料噴射装置は、従来の気化器に代わり急速に導入が進んでいった。さらに1980年代に入るとクルーズコントロールやアンチロックブレーキ(ABS)、オートエアコンなどが一部の高級車に採用され始めている。

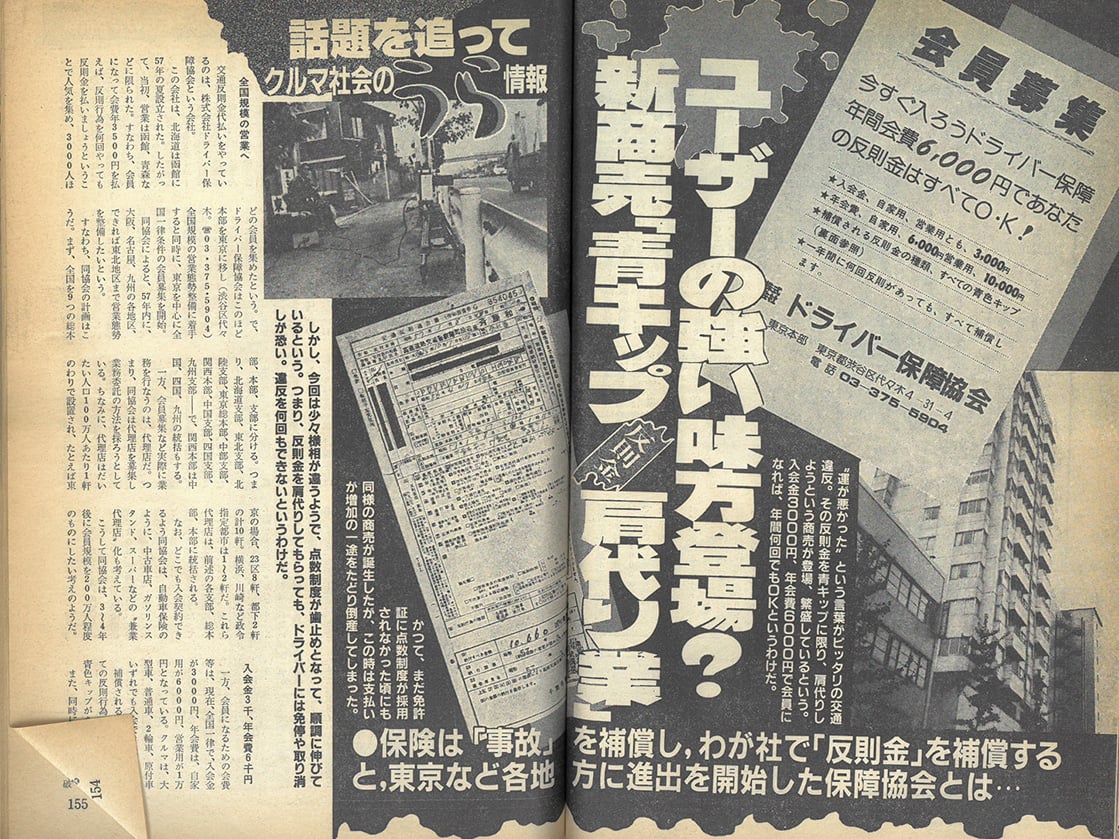

●ユーザーの強い味方!?「青キップ肩代り業」(1983年1月号)

まだ免許証に点数制度がなかった時代に登場し、そのときはあっという間に消えてしまった「反則金肩代り業」。本格的マイカー時代に突入、交通違反取り締まりが厳しくなる中、再び注目されはじめた。入会金3000円、年会費6000円で反則金なら何回でも。ということで業者は3~4年後には会員200万人を目指すというが、違反を助長するとお上の反発も激しいようで。

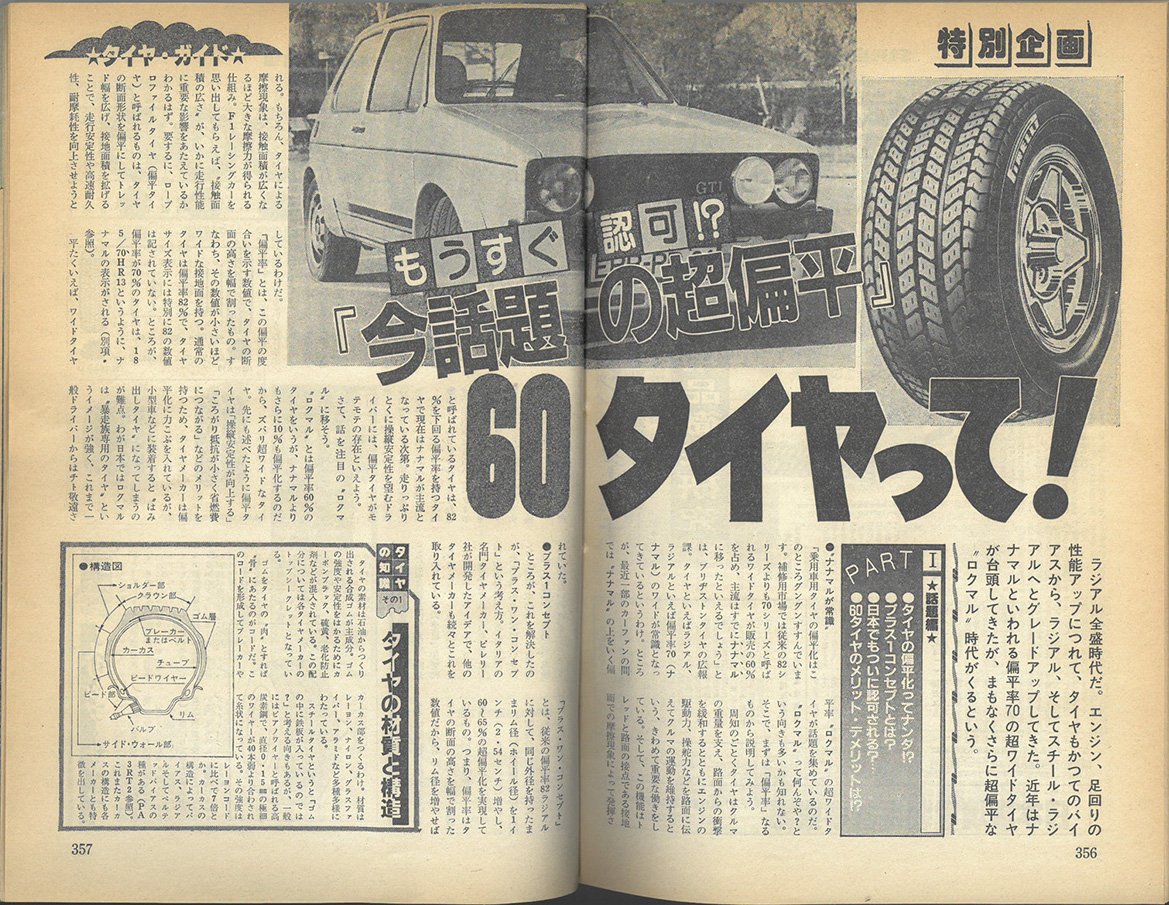

●もうすぐ認可?今話題の超偏平60タイヤ(1982年6月号)

クルマの性能アップに伴って、近年はナナマルと呼ばれる偏平率70%のワイドタイヤが台頭してきたが、ついにその上を行く超偏平60タイヤが認可されることになった。新車では日産のZが初の承認。記事では小型車に装着すると多少据えきりが重くなる、乗り心地が硬くなるなどデメリットも解説している。

●リトラクタブルヘッドライトが大流行

1980年代になるとスポーツカーはもちろん、ファミリーセダンにもリトラクタブルヘッドライトが採用される。またCd値(空気抵抗係数)が注目され、その数値の低さが、かっこよさのバロメーターになっていたのもこの頃。北米でのライト地上高規制の緩和や終日点灯義務化への流れなどで、国内ではRX-7を最後に姿を消している。

●損害保険付きカーコンポ登場KENWOOD広告(1982年5月号)

クルマを買ったらすぐに気の利いたカーオーディオに載せかえる。それがこの頃のやり方。グライコやハイパワーアンプにイルミ付きのスピーカーを競って装着。そんな高級コンポの中には損害保険付きのものまで登場。一方自動車メーカーも、後付けに対応するためDIN規格(統一のオーディオスペース)導入を急いだ。

シーマ現象とハイソカーブーム

給料は上がったけれど、バブルで高騰した不動産までは手が出ない。その受け皿になったのが高級車(ハイソカー)たち。自動車は車検を通さず3年ごとに新車に買い替えるのが得、なんてことがまことしやかに言われる時代だった。

飛ぶように売れる高級車

日本のマスメディアでは、若者に支持されることが成功の証しであるかのような論調が目立つ。新製品は「若者に人気」と書かれることを望むし、イベントは「若者らで賑わった」が賛辞となる。

ただし、若さ=新しさを貴ぶその価値観は、戦後日本が一貫して手本としてきたアメリカの流儀。欧州のような成熟した文化圏では、消費の主役は大人だ。高級ブランドファッションは貴族のために生まれたし、スポーツカーも大人が颯爽と乗り回す、ステイタスシンボルが本来の姿なのである。

アメリカのフォードマスタングを手本に、1970年代にセリカを始めとする実用車ベースのスペシャリティカーをヒットさせ、2ドアクーペを若者御用達にした日本でも、1980年代になると欧州的な大人向けの商品企画が登場してくる。

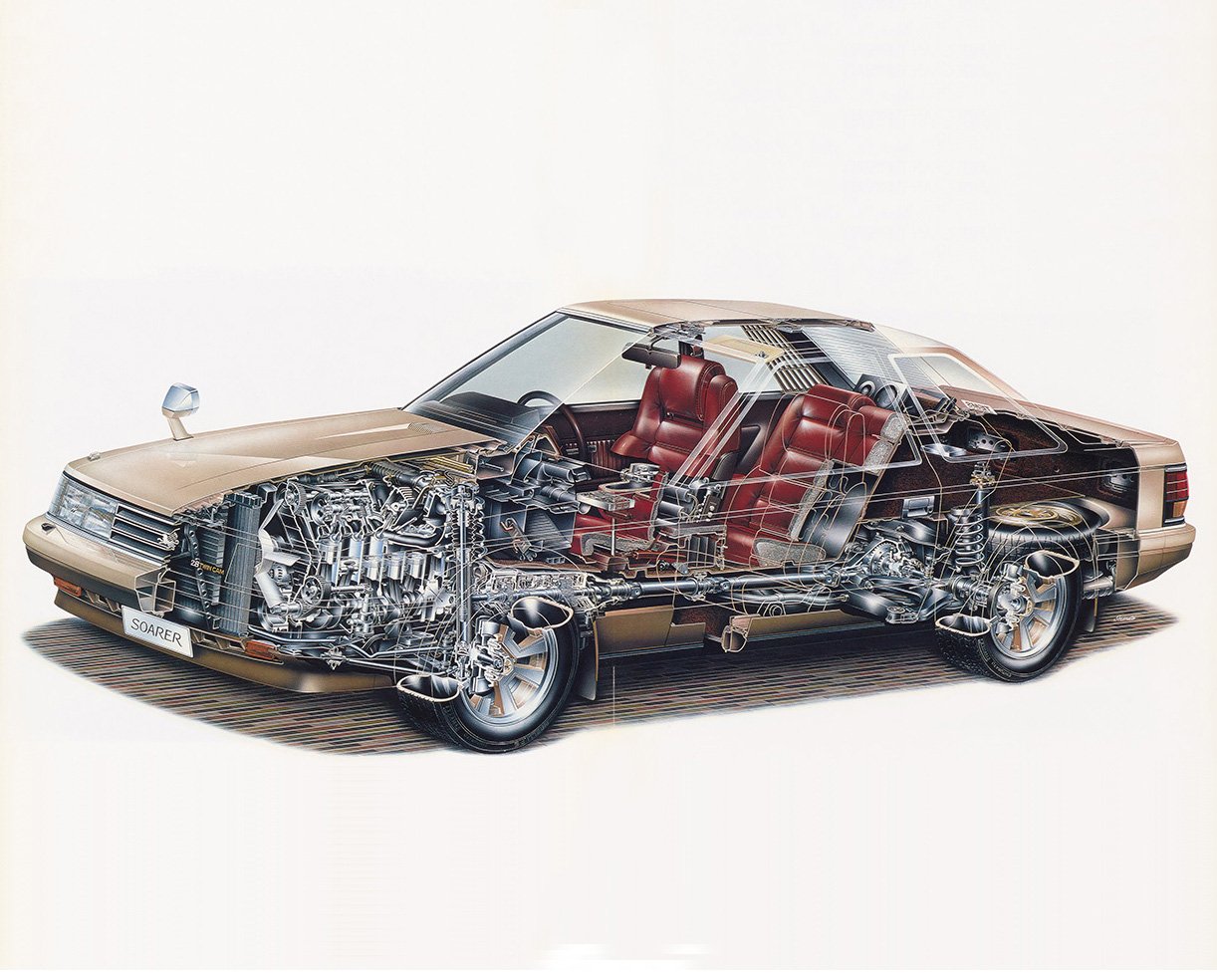

1981年春にデビューしたソアラも、そんな一台だった。「未体験ゾーンへ」を謳い、正装した美女を助手席に乗せてテストコースのバンクを疾走するCMは、ソアラが2ドアクーペでありながら、若者向けではないことを物語っていた。

上級パーソナルカーという商品企画自体は、1968年の日産ローレルを皮切りに多くのモデルが誕生していたが、大人に支持された本格的なヒット作は初めてのこと。

ソアラは、未来的なデジタルメーターを明滅させ、マイコン(マイクロコンピュータ)による電子制御を満載したアメリカ的な若く刺激的な価値観と、ワインディングロードやサーキットでのタイム競争ではなく、ゆとりあるクルージングに高性能を使う、欧州的な成熟した大人の価値観をともに提示して成功したのだった。

一方で、1979年のセドリック/グロリアターボから始まった上級セダンの高性能化は、若者が上級4ドアセダンに乗る、いわゆるハイソカーブームのきっかけともなる。1980年に1100万台余りを生産して、世界一の自動車生産国となった豊かな日本は、上級車が飛ぶように売れる時代を迎えたのだ。

1960年代の高度経済成長期と比べれば勢いは落ちたとはいえ、1980年の実質経済成長率6・6%は、今日の中国をしのぐ。1985年のプラザ合意をきっかけとした円高で不況が叫ばれるものの、その対策として通貨を大量に市場に流通させる経済政策は、いわゆるバブル景気の引き金を引くことになる。

そこから生まれた流行語が、1987年に登場したシーマの爆発的な売れ行きを表す「シーマ現象」だった。さらに1989年の消費税導入で物品税が廃止され、自動車税も改正されて3ナンバーの普通乗用車が買いやすくなったことも、上級車の売れ行きに拍車をかけたのだった。

日産・シーマ(初代)

ビッグなセドリック/グロリアとして足回りやフロアパンは共有されるが、小型車枠にとらわれず、3ナンバー専用でデザインされたボディは圧倒的なる存在感。V6DOHCターボの強大なパワーや電子制御エアサスペンション、オーディオやエアコンの操作が手元でできた光通信のステアリングスイッチ、さらにオプションの自動車電話などどれもが国産最上級。バブル景気を象徴するクルマとして君臨し、デビューから1年で4万台近くを売る大ヒット車となった。

●主要諸元 セドリック・シーマ タイプ2リミテッドAV(1988年式)

○全長×全幅×全高:4890mm×1770mm×1380mm ○ホイールベース:2735mm ○車両重量:1670kg ○乗車定員:5名 ○エンジン(VG30DET型):V型6気筒DOHCターボ2960cc ○最高出力:255PS/6000rpm ○最大トルク:35.0kg・m/3200rpm ○燃料タンク容量:72L ○10モード燃費:7.6km/L ○最小回転半径:5.5m ○トランスミッション:4速AT ○サスペンション(前/後):ストラット式独立懸架/セミトレーリングアーム式独立懸架 ○タイヤ:205/65R1593H ○価格(東京地区):471万5000円

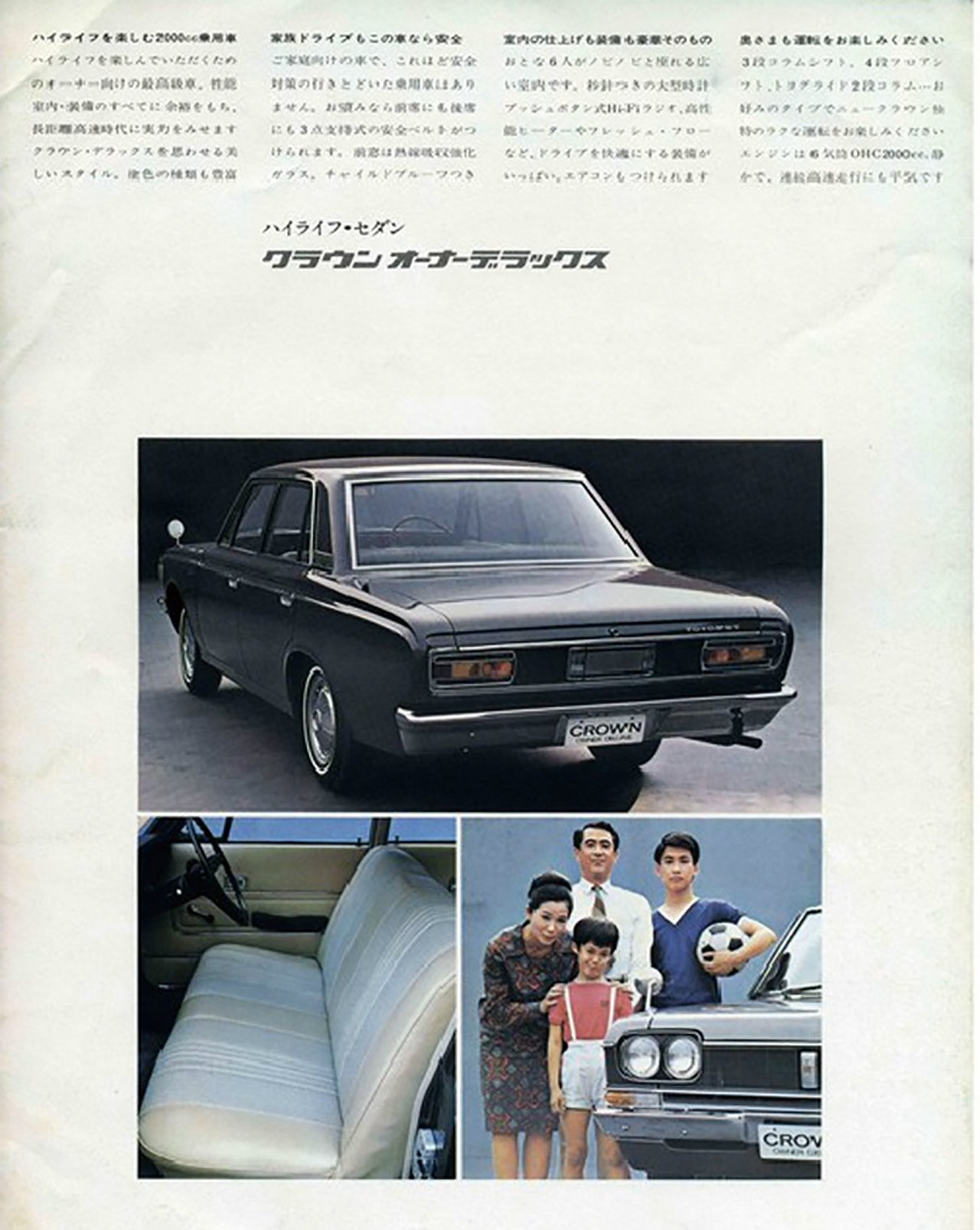

トヨペット・クラウン(3代目)

タクシーから自家用車へ、新たなステージへとイメージチェンジをはかった3代目。グレード名「オーナーデラックス」などにもその想いが込められていた。

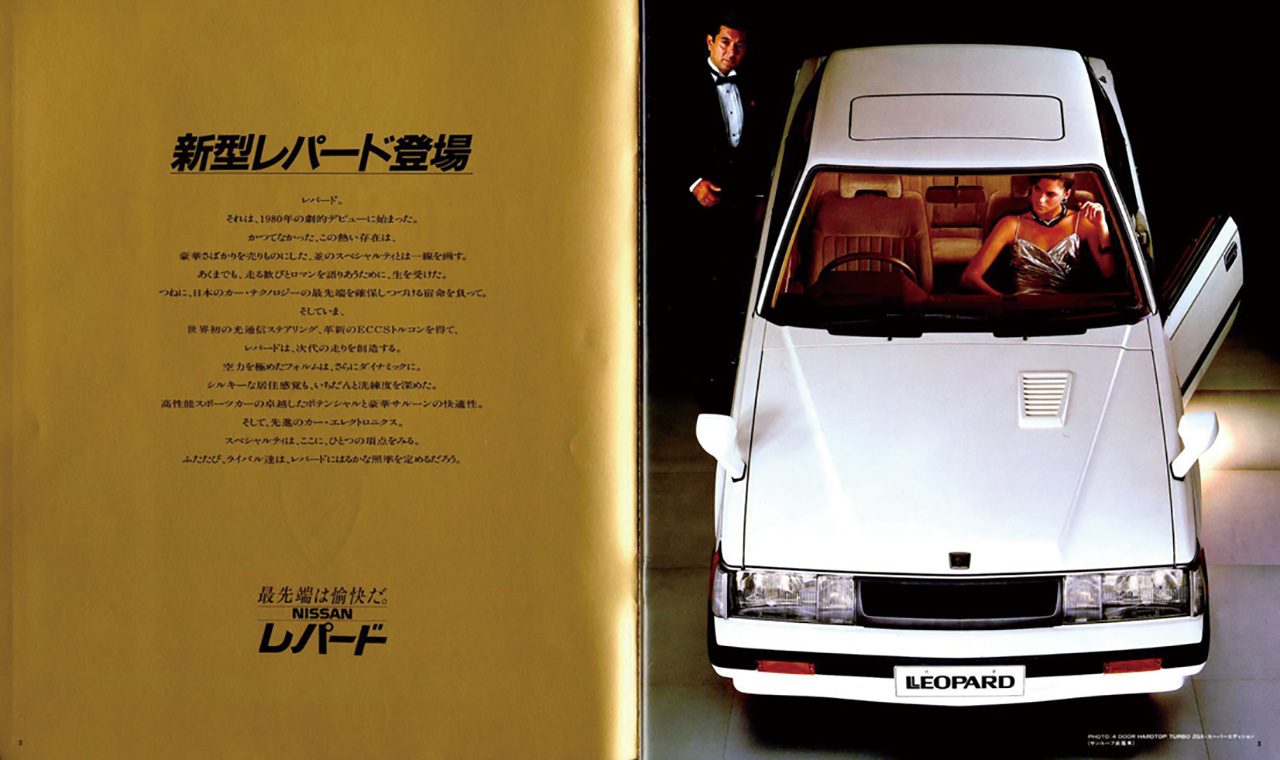

日産・レパード(初代)

旧プリンスの聖地、東京・荻窪の開発拠点で生まれた高級グランドツアラーはソアラよりも早く世に出ている。燃費計をはじめ数々の世界初装備を誇った。

●ハイソカー略史

1967年(昭和42年)

○3代目クラウン発売。オーナーカーを意識した「白いクラウン」キャンペーン。

1968年(昭和43年)

○3代目クラウンに2ドアハードトップ追加。

○初代ローレル発売。初めて「ハイオーナーカー」という言葉が使われる。

1972年(昭和47年)

○2代目ローレル発売、特徴的なリヤスタイルで人気に。

1980年(昭和55年)

○4代目マーク2発売。4ドアハードトップ設定、兄弟車のチェイサーとクレスタ発売。

○初代レパード発売。

1981年(昭和56年)

○初代ソアラ発売。

1984年(昭和59年)

○5代目マーク2(チェイサー/クレスタ)発売。

1985年(昭和60年)

○初代レジェンド発売

○カリーナED発売。大ヒット。

1986年(昭和61年)

○ホンダが北米で「アキュラ」立ち上げ。

1988年(昭和63年)

○初代シーマ発売。

○6代目マーク2(チェイサー/クレスタ)発売。

1989年(平成元年)

○トヨタが北米で「レクサス」立ち上げ。

○初代セルシオ発売。

●中古車から火がついたハイソカーブーム

1970年代の若者の憧れは、高性能な2ドアクーペ。ところが、中古車でも高価な2ドアクーペは、若者には高嶺の花だった。その一方で、4ドア、とくにクラウンやセドリックなどの上級4ドアHTの中古車は、当時は格安で買えた。そこで、1970年代後半に安い上級4ドアセダンをシャコタンにして乗り回す若者が現れると、豪華で女性ウケもいいことから見る間に流行する。某自動車雑誌がそれをハイソサエティカーを略しハイソカーと名付け、大きなブームとなったのだった。

日産・ローレル(初代)

ブルーバード510の精悍な面影を残しつつ、それより一段上級の車格で登場。「ハイオーナーカー」という言葉が始めて使われたクルマ。

トヨタ・カリーナED(初代)

4代目セリカ登場と同時にそのプラットフォームを使って造られた4ドアピラーレスハードトップ。EDはエキサイティング・ドレッシーの意味。

トヨタ・マーク2(5代目)

写真はマーク2の内装。当時はルーズ(ゆったり/ゆとりの意味)クッションと呼ばれる応接間のソファのようなシートがもてはやされた。

クルマに求められるアイデンティティ

万人に受け入れられるカローラやサニーが人気を維持する一方で、1980年代は個人のライフスタイルにフィットした、よりとんがったクルマが次々に登場した時代だった。この頃の日本車は世界で最も挑戦的でワクワクする魅力に溢れていた。

自分らしいクルマが欲しい

本当に成熟した社会では、階級も崩壊するのかもしれない。いつかはマイカーと誰もが願った1960年代には、ゆくゆくは高級セダンに乗ることが庶民の夢。高級車が売れまくったシーマ現象も、その残滓と言うこともできた。

しかし、本当に豊かになった1980年代の日本人は、愛車にそんな形式的な価値ではなく、自身の本質的な価値観を投影するまでになっていた。すなわち、周囲の目を意識するのではなく、自分らしい使い方や個性にマッチするクルマを選ぶようになったのだ。

それは、他人とは違うクルマに乗ることであり、自身のライフスタイルを、ファッションと同じようにクルマで表現することでもある。そうして、日本車の商品企画は1980年代に一気に花開く。中でも活況を呈したのが、小型車やRVと呼ばれたクルマたちだ。

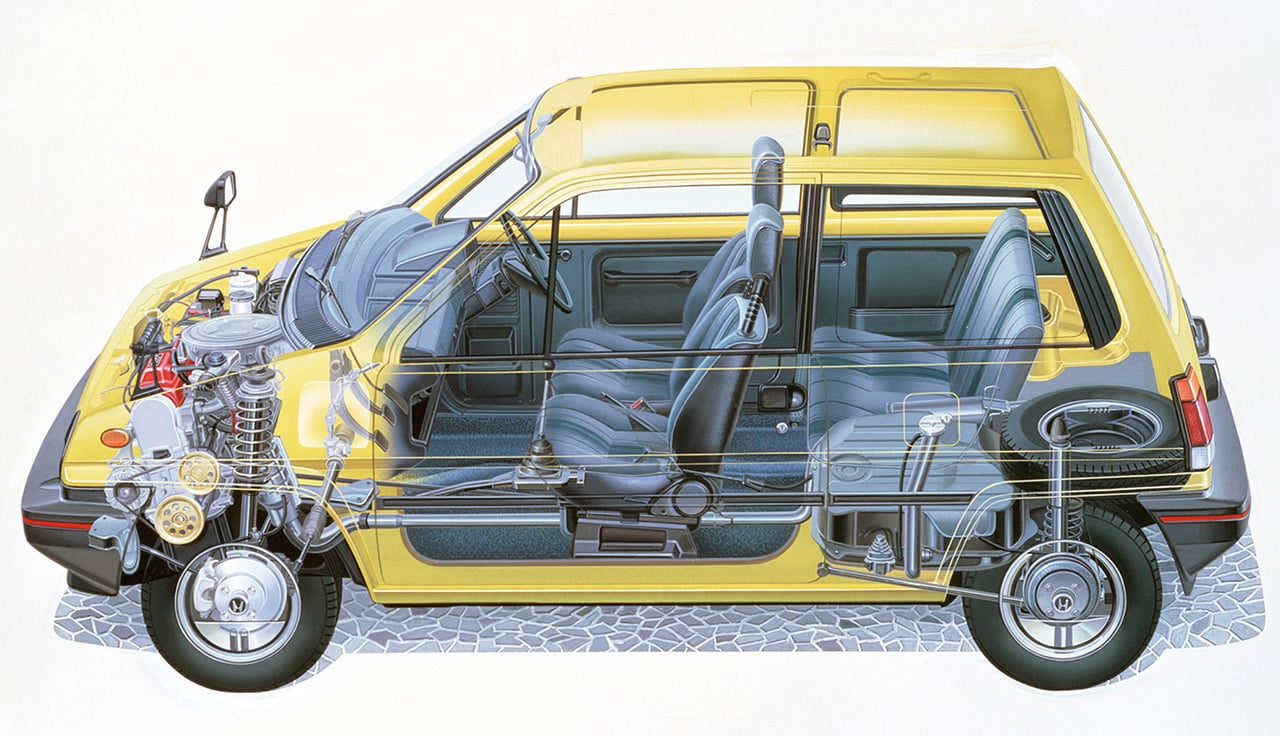

トールボーイという新しいコンセプトで人気を呼んだシティが、欧州のピニンファリーナの手になるカブリオレを投入。カラフルなボディカラーと相まって人気を呼んだのは小型車の代表例だ。

シティの翌年、1982年に登場したパジェロは、業務用車両と見なされていたオフロード4WD車のイメージを覆した。人々はカラフルなオープンカーで街に繰り出し、のちにSUVと呼ばれるRVで、スキーやキャンプのアウトドアレジャーを楽しんだ。

今やファミリーカーとして人気のミニバンも、当時はRVのカテゴリー。商用ワンボックスベース中心ながら乗用車として快適な乗り心地や装備を備えたモデルが増え、デリカ4WDのようなユニークな企画も話題を呼ぶ。日産プレーリーのように、最初から乗用車専用で企画されたモデルも出た。

一方で、1979年のアルトが火をつけた軽ボンネットバンブームは、女性を中心とした一人一台の時代を到来させた。当初は自転車代わりの経済的実用車だったが、ダイハツがミラターボで男性ユーザーを獲得すると、スズキも負けじとアルトに強力なエンジンを搭載。1987年にはツインカムターボにインタークーラーまで装着するワークスを生み出し、上級スポーツカーをも追い回す走りを見せるに至る。

品質や低燃費で世界で認められた日本車は、商品企画でもありとあらゆるニーズに応える、成熟したラインナップを完成させたのだ。その最たるものが、日産の一連のパイクカーだ。

1987年のBe-1に始まり、1989年のパオ、1991年のフィガロと、立て続けに投入された個性的な小型車たちは、いずれもプレミアムが付くほどの人気を呼び、今なお中古車市場では高値をつけている。

●主要諸元 シティ・カブリオレ(1984年式)

○全長×全幅×全高:3420mm×1625mm×1470mm ○ホイールベース:2220mm ○車両重量:800kg ○乗車定員:4名 ○エンジン(ER型):直列4気筒SOHC1231cc ○最高出力:67PS/5500rpm ○最大トルク:10.0kg・m/3500rpm ○燃料タンク容量:41L ○10モード燃費:16.4km/L ○最小回転半径:4.6m ○トランスミッション:前進5段 後進1段 ○サスペンション(前/後):ストラット式独立懸架/ストラット式独立懸架 ○タイヤ:175/60R13 76H ○価格(東京地区):138万円

ホンダ・シティ(初代)

平均年齢27歳という若手の開発陣が、同世代のユーザーのために造った新感覚のコンパクトカー。CVCCを発展させた高効率燃焼のコンバックスエンジンや大人4人が無理なく乗れるパッケージングといったハードウエアはもちろん、斬新な内外装デザインや荷室に格納できる50ccミニバイク「モトコンポなど遊び心も出色。後発のターボやカブリオレなどでさらにファンを増やしていった。

モトコンポ

シティの荷室にすっぽり収まるように同時開発された乾燥重量42kgのミニバイク。当時の販売価格は8万円。

シティターボ2

1982年に追加された100PSのターボの登場から1年。1983年にはインタークーラーで110PSにパワーアップ、外観も大いに迫力を増したブルドッグターボ2を発売。

シティハイルーフR マンハッタンサウンド

ノーマルシティの全高を100mmアップ。リヤゲートを開けると出現する大型外向きスピーカーのマンハッタンサウンドというオプションも設定された。

日産・Be-1

1985年の東京モーターショー、近未来デザインや夢の高性能を謳うコンセプトカーの中、ひときわ輝いていたのがレトロなコンパクトカー「Be-1」。それから2年後の1987年、1万台の限定というかたちでBe-1が発売されると、その個性的な内外装に希少価値も加わって、異常ともいえる人気となる。なんと中古車市場で新車価格より100万円も高い231万円という価格も付いた。さらにBe-1に続いたパオ、フィガロも人気者となった。

パオ

フィガロ

日産・パルサーエクサ

米カリフォルニア州のNDIが手がけた意欲作。脱着可能のルーフやリヤセクションにより、ノッチバッククーペ、スポーツワゴン、ピックアップの3つの形態に変身できることを売りにした。ただし日本では法規上、購入してからの着せ替えはできず、クーペとキャノピー(ワゴン)の2つの完成形から選ぶことしかできなかった。

トヨタ・MR2

理想的な前後重量バランスを実現しやすいミッドシップにこだわった軽量2シータースポーツ。欧州のスーパーカーとは比較にならないほどの低価格でミッドシップのハンドリングマシンが手に入ったが、その低価格実現のためFFカローラのパーツも流用された。後にスーパーチャージャーやTバールーフも追加される。

ホンダ・バラードスポーツCR-X

シビックのコンポーネンツを使って造られた軽量スポーツ。FFながらパワーよりもハンドリングで楽しむコンセプト。当初は1カム4バルブのSOHCだけだったが、後に1.6LのDOHCを追加。大きく開くアウタースライドサンルーフやセミリトラクタブルヘッドランプなど走り以外でも非日常の魅力に溢れていた。

スズキ・アルトワークス

47万円という衝撃の全国統一価格で、軽ボンネットバンブームを巻き起こした初代につづき、アルトは2代目でも「ワークス」というエポックカーを送り出した。12バルブDOHCインタークーラーターボは64PSを発生、今日まで続く軽自動車の馬力規制の発端となった。

F1とパリ・ダカ、ホンダと三菱の挑戦

1989年のモーターショーで注目を集めるMP4/5。ターボ禁止となったこの年、ホンダは3.5LのV10エンジン(685PS)で16戦中10勝を挙げる。

無敵のホンダエンジン

1968年のシーズン終了後に、F1活動の休止を決めたホンダ。15年後の1983年に、弱小「スピリット」チームにエンジンを供給するというかたちで第2期の活動を開始した。ホンダのF1第2期はまさに栄光の歴史。ハイパワーにして低燃費のホンダエンジンはF1界を席巻する。あまりの強さにレギュレーションが変更されるほど。TV中継の影響もありドライバーのA.セナは伝説的なヒーローとなった。

○ホンダF1第2期

1983年

スピリット・ホンダとして15年ぶりにF1復帰。

1984年

ウイリアムズ・ホンダは第9戦ダラスGPで復帰後初優勝。

1985年

終盤に3連勝。ドライバーはK・ロズベルグとN・マンセル。

1986年

N・ピケとマンセルのコンビで年間9勝。コンストラクターズチャンピオン獲得。

1987年

ロータスにもエンジンを供給。ロータスのドライバーはA・セナと中嶋悟。

1988年

セナとA・プロストが駆るマクラーレン・ホンダは16戦15勝でWタイトル獲得。

1989年

NAエンジンとなるが、マクラーレンは10勝をあげ2年連続Wタイトル。

1990年

プロストが去り、セナ/G・ベルガー体制でWタイトルをかろうじて死守。

1991年

マクラーレンとティレルにエンジン供給、セナが苦しみながら3度目のタイトル。

1992年

セナ/ベルガーが5勝するも逸冠。ホンダがF1休止を発表。

マクラーレン・ホンダ MP4/4(1988)

○トランスミッション:マクラーレン製6速 ○ホイールベース:2875mm ○トレッド(前/後)1824mm/1670mm ○サスペンション(前/後):ダブルウイッシュボーン ○車体重量:540kg ○エンジン(Honda RA168E):1494cc80度V型6気筒+ツインターボ ○最高出力:685馬力/最高回転:12300rpm ○燃料供給方式:PGM-FI 2インジェクタースロットル

パジェロが挑む世界で一番過酷なレース

長年にわたるジープのライセンス生産で磨かれた4WD技術。三菱は念願の自社開発クロスカントリー車「パジェロ」の発売に当たり、その性能をアピールする場に世界で最も過酷と言われるパリ・ダカール・ラリーを選ぶ。1983年の初参戦からわずか3年目、ポルシェなどの参入でさながらスピードレースとなったパリダカで早くも総合優勝を飾る。そしてパジェロはRVブームの牽引車として販売でも成功した。

1983年

パジェロ、パリダカに初挑戦、市販車無改造クラスにエントリー。クラス優勝/総合11位。

1984年

市販車無改造クラスにエントリー。クラス優勝/総合3位。

1985年

プロトタイプ(改造無制限)クラスにエントリー。初の総合優勝。

パジェロ パリ・ダカールラリーレースカー(1983年)

○全長:3930mm ○全幅:1680mm ○全高:1860mm ○ホイールベース:2350mm ○エンジン形式:4G54 ○エンジン種類:2555cc 水冷4気筒SOHC

1989年の豊潤と飽和

第28回東京モーターショー。魅力的なクルマを発信する日本車の見本市として、当時、世界三大モーターショーに数えられた東京モーターショー。1989年は過去最高の200万人に迫る観客を集めた。

輝ける1980年代の先にある今

バブル景気に背中を押されながら、世界の道を走り込み、世界の工場でクルマを造る経験を1980年代に積み重ねた日本メーカーは、その締めくくりを忘れられない年にした。今からちょうど30年前の1989年に、日本車は凄まじいまでの輝きを放ったのだ。

トヨタセルシオ(レクサスLS400)、日産スカイラインGT-R(R32)、日産フェアレディZ(Z32)、スバルレガシィ、ユーノスロードスター。

世界に日本車の実力を高らかに宣言し、今日に至るまで、伝説のように語り継がれて揺るぎないブランドイメージを確立したそれらすべてが、この年に誕生したのだ。翌年の日産プリメーラやホンダNSXも、同じ1980年代が生んだ傑作に加えることができるだろう。

1950年代にはブリキのおもちゃ呼ばわりされ、1960年代には安かろう悪かろうの代名詞。1970年代にも経済的で上出来だが退屈と評された日本のクルマは、1980年代の終わりに、ついにワクワクする魅力を備えた、最高のパートナーとして、認められる時代を迎えたのだ。

これらのモデルがいかに優れていたかは、続く1990年代に彼らに影響を受けた外国車が数多く登場したことでも証明できるだろう。外国車を手本に、見よう見まねで追いつけ追い越せと研鑽してきた日本車は、その先達から手本にされるまでになったのである。

その一方で、1989年暮れに史上最高の3万8915円をつけた株価は、翌年春に景気の過熱を警戒した政府・日銀による不動産融資の総量規制などをきっかけに急降下。1990年秋には2万円を割る。不動産価格も急速に下がり、それを担保にしていた巨額の融資が焦げ付いた。バブル景気の崩壊である。

以後、失われた10年とも20年とも言われるあまりにも長い経済低迷に陥ったことから、当時のことを苦々しい汚点としか見ない向きもある。しかし、誰もが明るい明日を信じ、やればできると世界に挑んだ1980年代があってこそ、今日の日本があることは事実だ。

レクサスは、もっとも短期間で成功した高級ブランドとしてマーケティングの教科書の常連となり、世界のマーケットで今なお存在感を増している。GT-RやフェアレディZは、外資の傘下となった日産にあっても、優れた技術や企画力で、ブランドを象徴し続けている。

レガシィで確立された高速AWD技術はスバルの個性として世界で認知され、4代目となったマツダのロードスターは、世界に熱烈なファンを増やし続けている。

今もなお、我々はあの輝ける時代から続く道を歩んでいるのだ。

日産・スカイライン(R32)

高級車路線で失敗した先代の反省から、8代目となるR32ではスカイライン本来の「走りの良さ」が追求された。大幅にサイズダウンされたボディ、901運動の結実とも言える軽快なハンドリング、そして極め付きは1973年のケンメリ以来、16年ぶりに復活したGT-R。それまでスペックや装備に目がいきがちだった日本のドライバーもハンドリングやボディ剛性の重要性にこの頃やっと気づき始めた。

●主要諸元 スカイライン2ドアクーペGT-R(1989年式)

○全長×全幅×全高:4545mm×1755mm×1340mm ○ホイールベース:2615mm ○車両重量:1480kg ○乗車定員:4名 ○エンジン(RB26DETT型):直列6気筒DOHCツインターボ2568cc ○最高出力:280PS/6800rpm ○最大トルク:36.0kg・m/4400rpm ○燃料タンク容量:72L ○10モード燃費:7.0km/L ○最小回転半径:5.3m ○トランスミッション:前進5段 後進1段 ○サスペンション(前/後):マルチリンク式独立懸架/マルチリンク式独立懸架 ○タイヤ:225/50R16 92V ○価格(東京地区):455万円

GT-Rの復活

直列6気筒で気筒あたり4バルブのDOHC。それをGT-Rの条件とする向きもあり、鉄仮面RSは4バルブDOHCでありながらGT-Rを名乗らなかった。R32GT-Rに搭載されるRB26DETTはこの条件をクリア、歴代最強のパワーとハイテク満載の最強の足回りを与えられた。

トヨタ・セルシオ(初代)

セルシオの発売を前に米国で先行発売されたレクサスLS400の評判は上々で、ついにメルセデスやBMW、ジャガーといった欧州の高級車までもが、日本車に変わるのかという評論もあった。とくに世界を驚かせたのがその静粛性。日本版のセルシオも基本はLS400と同じ。むしろ装備などはレクサスよりも充実していた。

ユーノス・ロードスター

この時代、ほとんど絶滅危惧種になりかけていたライトウェイトのロードスター(無蓋の幌馬車が語源)。1989年に発売された同車は、リーズナブルな価格、操る楽しさが味わえるハンドリングの良さを売り物に世界中で大ヒット。古き良きレトロなロードスターに再び注目が集まった。

空前の輸入車ブーム

国産車も好調なら、輸入車の販売も絶好調だった1980年代後半、輸入車を扱う国産ディーラーが急増している。日産は自社生産でVWサンタナを販売、マツダはランチアやシトロエン、スズキはGMやプジョー、三菱はベンツを販売。その背景には普通車に優しくなった税制と物品税の廃止、そして急速に進む円高がある。いまや輸入車は割高でなく、買い得なのである。

プジョー205

おしゃれなハッチバックスタイルで女性に人気があったが、硬派なイメージリーダー205GTIも販売。最終的には1.9L(120PS)が積まれた。

メルセデス・ベンツ190E

当時あまりの多さに「六本木のカローラ」と言われたBMW318に対し、「赤坂のサニー」と呼ばれたベンツ190E。小さいながらSクラスに引けを取らない品質はさすがだった。

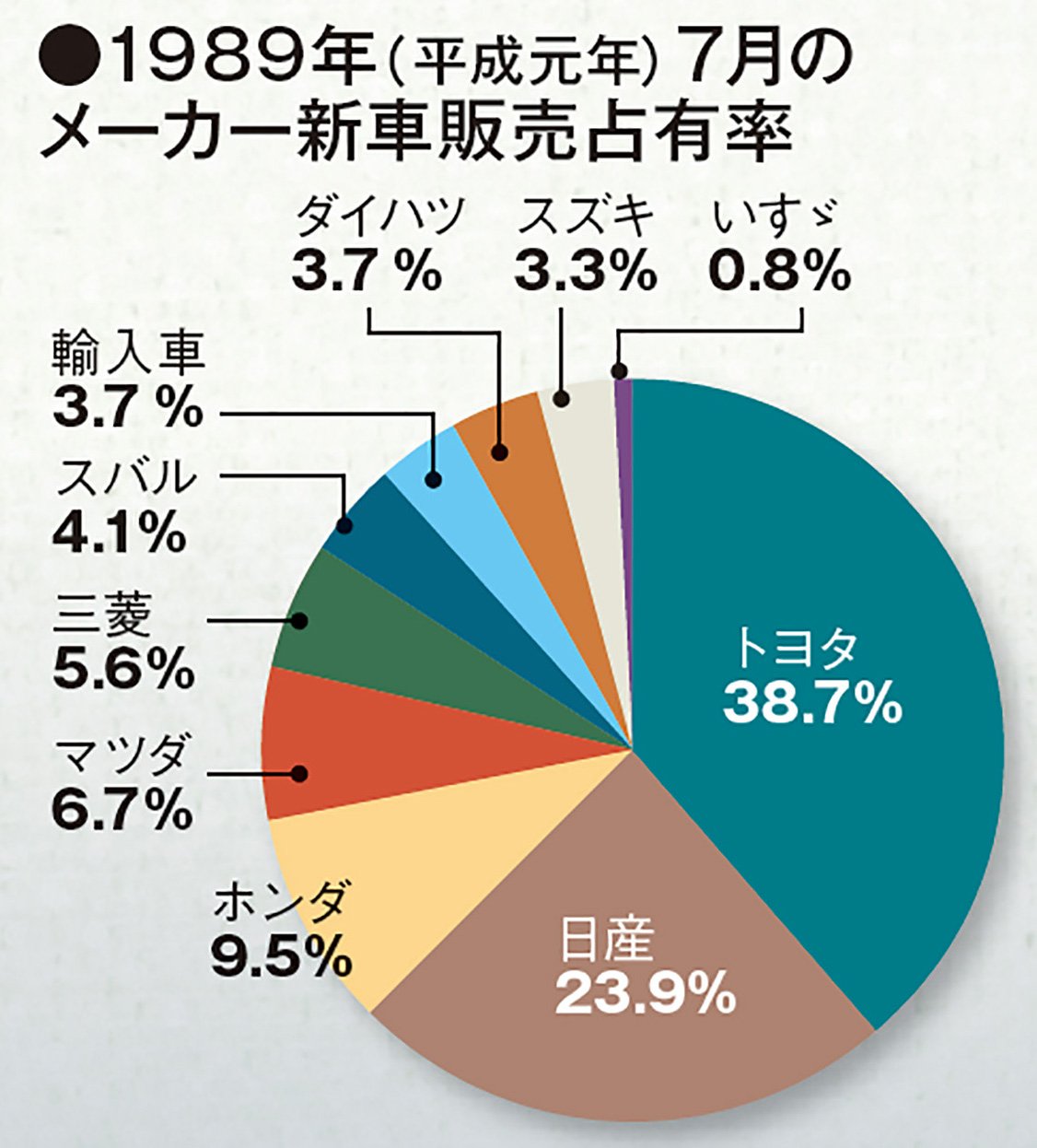

●1989年(平成元年)7月のメーカー新車販売占有率

この月の乗用車販売は41万8969台で、7月単月としての記録を更新。とくに普通車販売台数は前年同月比で73.7%増。一方軽自動車は5ナンバーが同204.8%増となったのに対し4ナンバーは同33.7%減となった。

提供元:月刊自家用車