カー用品・パーツ

更新日:2023.03.23 / 掲載日:2023.03.23

通信型ドライブレコーダーの「事故自動通報システム」で事故時の救命率向上へ

近年では、バス・トラック業界で「通信型ドライブレコーダー」の有効性が高まっているが、ここからは通信型ドラレコを活用した「事故自動通報システム」による「緊急通報サービス」の現状と将来性を掘り下げていく。

後付型が事故自動通報システムの普及のカギを握る

通信型ドラレコを活用したサービスには、事故処理、運転診断、運行管理、盗難対策、故障対応など各種あるが、高度化の期待が最も高まっているのが、事故が発生した際の救急救命率の向上に貢献する、事故自動通報装置システムによる緊急通報サービスだ。

事故自動通報システムには、生産段階で組み込まれる「車載機型」と「後付型」がある。車載機型はコネクティッドが前提となり、今後生産される新型車はコネクティッドカーが主流になると予想されるので、国内の自動車は順次コネクティッドカーに置き換わっていくことになる。

ただし、コネクティッドカーの全てが事故自動通報装置システムを備えているわけではないので、コネクティッドカーに置き換わっていくとしても、事故自動通報システム搭載車が普及していくとは限らない。そのため、新型車と既販車に対応できる「後付事故自動通報システム」が普及のカギを握っている。

当事者の事故対応を大幅に軽減 損保が中心となって推進

後付事故自動通報システムには、ドングル型、OBD2型、スマートフォンを利用したものなどもあるが、昨今のあおり運転対応によるドラレコの普及に伴い、通信型ドラレコが主流になっている。

日本の通信型ドラレコによる事故自動通報システムの特徴は、損害保険会社が中心になって推進していることだ。事故直後から保険契約者に保険サービスの提供が可能となることや、事故映像の取得により保険業務を効率化できることが理由だ。すでに事故発生時に自動通報・画像送信を行い、コールセンターと通話できる仕組みを構築し、「ドライブレコーダー付き自動車保険」として販売されている。

従来、交通事故が起こった際には当事者が119番と110番通報、保険会社の事故受付センターへの連絡、レッカーの手配を事故現場で行う必要があった。しかし、事故発生直後の混乱している中でこれらの手配をするのは大きな負担である。

事故自動通報システム搭載車ならば、事故発生と同時に自動的に警備会社やコールセンターなどの「接続機関」に連絡が入り、接続機関はユーザーとの通話を確立した上で、通信型ドラレコの場合はリアルタイムの映像で事故状況を確認し、必要に応じてユーザーに代わって消防や警察への通報、保険会社への連絡、レッカーの手配、病院への連絡まで一気通貫で行うことができる。

通信型ドラレコによる緊急通報サービスで救命率を向上へ

事故自動通報システムによる緊急通報サービスは大きく2つに分類される。1つは、接続機関から消防に通報し救急車を手配する「ACN」。もう1つは、消防と病院に同時に通報し、事故現場にドクターヘリやドクターカーで医師を派遣する「AACN」である。

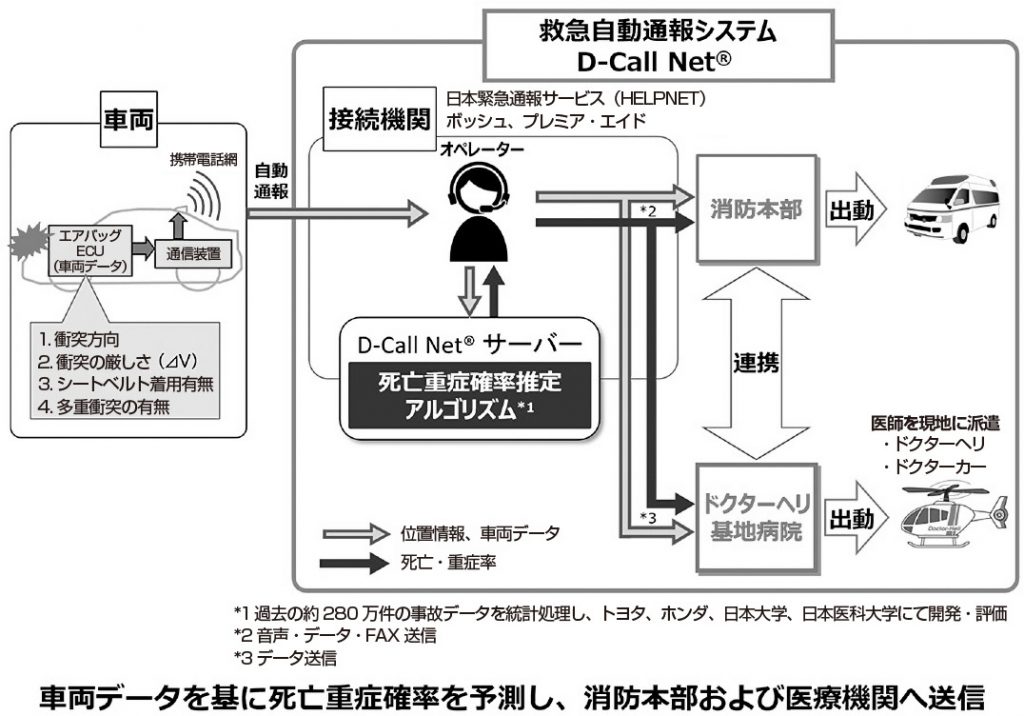

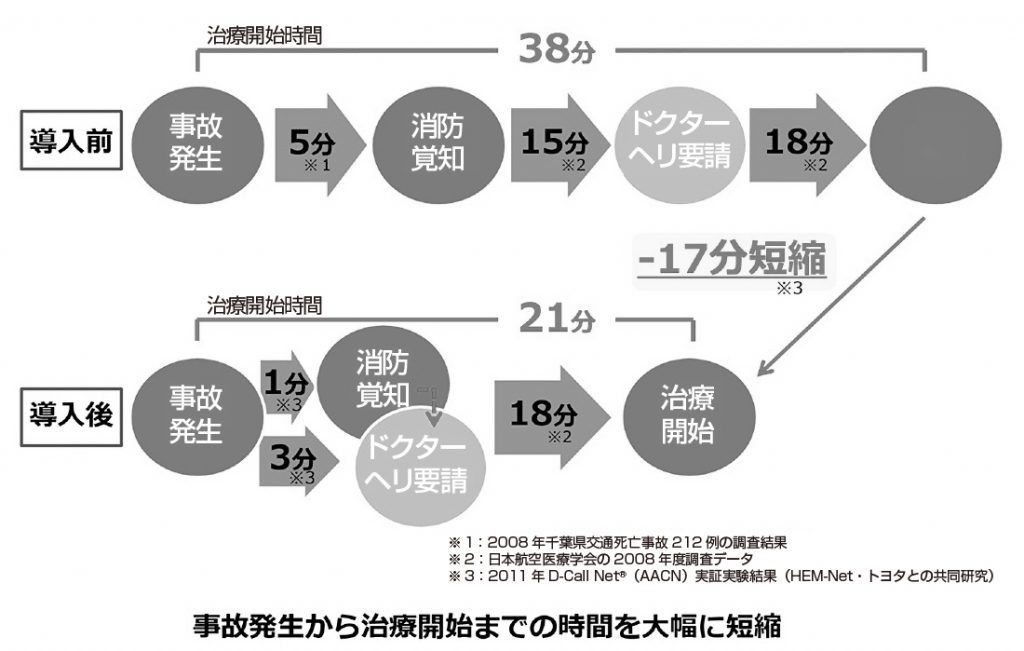

現在、AACNは「D-CallNet」(Dコールネット)を展開する「HEM-Net」(救急ヘリ病院ネットワーク)が主体となって推進している。Dコールネットは、車のコネクティッド技術を活用した救急自動通報システムの一つで、国内の事故データ約280万件をベースにしたアルゴリズムに基づき、交通事故発生時の車両データを自動で分析し死亡重症確率を推定。消防や病院に通報してドクターヘリやドクターカーの早期出動判断につなげることで救命率向上を目指している。

具体的には、事故が発生した際に車載センサーで衝突方向や衝撃度合い、シートベルト着用の有無、多重衝突の有無などの情報を取得し、死亡重傷確率推定アルゴリズムにかけ、5%以上の確率の場合は消防とドクターヘリの基地病院へ同時に通報する。ドクターヘリによる救援は消防機関が決定するが、両方に通報することで少しでも早く事故現場に医師を派遣することが可能になる。

ただし、Dコールネットは新車への導入が前提となることや、死亡重傷確率の有効性がまだ浸透していないため、ドクターヘリの即時要請には至っていない。また、車載センサーを活用するので後席の乗員には対応しにくく、センサーは車内に装着されているので歩行者や自転車にも対応しにくいなどの課題があった。

そこで、車載センサーによる衝撃度合いなどの数値ではなく、接続機関が通信型ドラレコによる映像を確認し、歩行者をはねる、タイヤが大きく変形しているなど、消防がドクターヘリの出動基準に用いている「キーワード」を通報することを検討している。前方カメラで歩行者や自転車をどのようにはねたのかを確認するとともに、車内向けカメラを装備している場合は後席の乗員の状況にも対応することができる。

現在、東京海上日動火災、HEM-Net、プレミア・エイド(接続機関)の3社で2020年以降の事案を中心に107事例を抽出し、新しいキーワードの選定と妥当性を検証しているところである。

通信型ドラレコを活用した事故自動通報システムの将来構想として、現在一定の要件を満たした通信型ドラレコ(ドライブレコーダー協議会で要件を検討中)を後付で搭載した自動車が衝突し、一定以上の衝撃を受けると映像と位置情報などが自動的に接続機関に送信されて電話がつながり、接続機関は通話内容と映像から重大事故と判断した場合には、消防と基地病院にドクターヘリ出動のトリガーとなるキーワードを送信する。

映像は接続機関が確認して判断結果のみを送信するが、将来的には映像を消防や基地病院に送信することも検討している。これにより消防は接続機関からの目撃情報を基に基地病院と連携し、ドクターヘリやドクターカーの出動を要請する。

リアルタイムでの映像確認は目撃情報と同じであり、これまでの「代理通報」から「目撃者通報」へと進化させることで、緊急通報サービスを高度化させる取り組みが進んでいる。

出典:アフターマーケット 2023年 2月号