カーライフ

更新日:2023.09.19 / 掲載日:2020.04.03

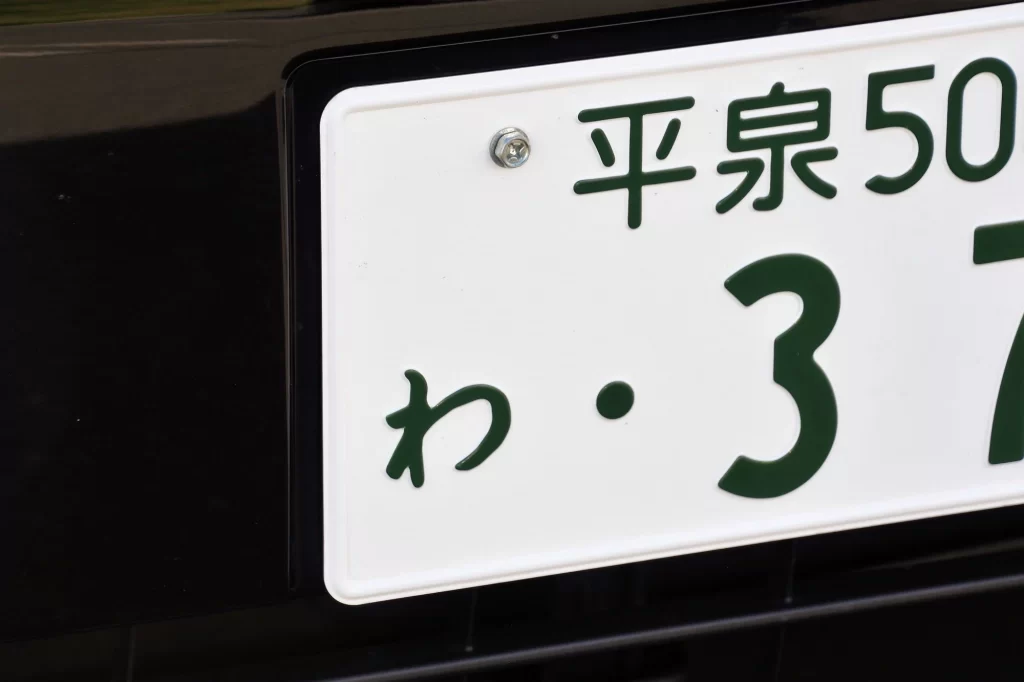

ナンバープレートの「ひらがな」による意味の違いとは

自動車にはそれぞれ固有のナンバープレートを装着することが法的に義務づけられていますが、普段何気なく見ている方のほうが多いのではないでしょうか。

ここでは車種ごとのナンバープレートに書かれたひらがなによる意味の違いについて紹介したいと思います。

車のナンバープレートの役割とは

もはや当たり前すぎて気にしたことがない方も多いと思いますが、そもそも車のナンバープレートの役割とは何なのでしょうか?まずは、以下で詳しく見ていきましょう。

「ナンバープレート」は通称

実はナンバープレートという呼び名は通称で、車両の区分によってそれぞれ正式名称があります。

・自動車登録番号標

自動車登録番号標は、登録自動車に取り付けられるナンバープレートの正式名称です。登録自動車とは、道路運送車両法の規定による自動車の登録制度の対象となる普通車や大型自動車などを指します。

・車両番号標

車両番号標は、軽自動車や普通自動二輪などに取り付けられるナンバープレートの正式名称です。

・課税標識

課税標識は、原動機付自転車や小型特殊自動車などに取り付けられるナンバープレートの正式名称です。その名の通り、地方税の課税のためにあるナンバープレートとなります。

ナンバープレートの本来の役割

道路運送車両法におけるナンバープレートの本来の役割は、以下の2つです。

・車が自動車登録ファイルに登録されていることの証明

・車が車検を受けて保安基準に適合していることの証明

車を自動車登録するためには、車庫証明の取得や自賠責保険の加入、各種税金の納付が必要です。そのため、ナンバープレートが付いている=これらをクリアしていることの証明になります。

また、自動車登録をするためには車検に合格する必要があるので、ナンバープレートの付いている車は騒音基準や安全基準といった保安基準を満たしている証明にもなります。

ナンバープレートの社会的な役割

ナンバープレートの主な役割は上記の2つですが、それ以外に社会的な役割を担う側面もあります。社会的な役割というのは、車両の特定を可能にすることです。

ナンバープレートがなければ、同じ色・車種の車が誰のものかわからなくなってしまいます(厳密に言えばフレームナンバーで確認できるが、パッと見ではわからない)。

盗難の際に持ち主のものか照合できたり、事件や事故の際の車両が特定できたりするのは、ナンバープレートによって車両が特定できるからなのです。

車のナンバープレートのひらがなにも意味がある

車のナンバープレートには、

・陸運支局またはその自動車検査登録事務所を表示する文字(都道府県名)

・分類番号(都道府県名に続く数字)

・車両番号(指定番号)

・登録種別(ひらがな)

といった数多くの情報が記載されています。

これらの情報のなかで、ひらがなは登録種別を意味しています。普段は気にかけないかと思いますが、道行く自動車を観察してみると、一台ずつ異なっていることに気づくはずです。実はこのひらがなにもちゃんとした意味があるのです。

普通自動車のナンバープレートのひらがなの違い

普通自動車と軽自動車でひらがなの意味が変わってきます。

まず普通自動車ですが、大きく分けて以下のように分類されています。

・事業用車両:あいうえかきくけこを

・自家用車:さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ

・貸し渡し車両(レンタカー):われ

・駐留軍人用車両:よ、またはEHKMTY

駐留軍人用の車両には「よ」またはアルファベットが記載されており、それぞれ以下のような意味をもちます。

・Y=日本国内で購入した個人所有の車

・E、H、K、M=非課税車両

・T=本国から持ち込まれた個人所有の車

・A、B=自動二輪車または軽自動車

・よ=退役や除籍によって日本国籍がない軍人の車

ちなみに、こうしたアルファベットや「よ」が記載された駐留軍人用の車は、各種税金やガソリン税が一部免除される特典があります。

レンタカーでは「わ」と「れ」が使われますが、カーリースの場合はレンタカー用のひらがなが使われることなく、自家用車(法人の場合は事業用車)と同じひらがなが使われます。

これは、リース車両がリース会社の所有車になるためです。ナンバーからはリース車であることはわからないので、デートなどで「レンタカーだと知られたくない」といった場合でも安心です。

また、近年はオリンピック仕様のナンバープレートもありますが、カーリースでは新車を契約する際にオリンピック仕様のナンバーを付けることが可能です。

※オリンピックナンバーは自家用車にのみ取り付けが可能です。事業用車や字光式ナンバー車には取り付けできないので注意してください。

軽自動車のナンバープレートのひらがなの違い

普通自動車とはやや異なりますが、以下のように分類されています。

・事業用車両:りれ

・自家用車:あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆよらるろ

・レンタカー:わ

・駐留軍人用:AB(アルファベットのみ)

どの車種にも共通していますが、ひらがなでも使わない文字があります。

「お」「し」「へ」「ん」の4つです。

それぞれ、「あ」と見間違えやすい、「死」を連想する、「屁」みたい、

語呂が悪いといった理由から使われていません。

また、「ゐ」「ゑ」の2つも歴史的仮名遣いのため、使わないようになっています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。ナンバープレートのひらがなにはこのように意味がしっかりあるのです。意味について知っていても、普通自動車と軽自動車で異なることをご存じの方は少なかったのではないでしょうか。

このひらがなの意味を知っていれば、街を走る車が自家用車なのか事業用の車なのか、

または駐留軍人用車なのか瞬時に判断できますので、ご活用ください。