カーライフ

更新日:2021.11.10 / 掲載日:2019.12.02

軽油の沸点・引火点・着火点・凍結温度などの基礎知識を全解説!

グーネット編集チーム

ディーゼルエンジンの燃料として使用される軽油ですが、ガソリンとの違いや特性について詳しく理解している人は少ないのではないでしょうか。

今回は軽油とはどのような性質の液体なのか、引火点と着火点および凍結温度について解説します。また、正しい軽油の保管方法も紹介しますので、軽油を使用・保管する際には、ぜひ参考にしてみてください。

軽油とガソリンの違いは沸点

軽油もガソリンも、同じ原油から精製されます。精製段階で、軽油とガソリンを分ける指標となるのが、それぞれの沸点の違いです。軽油の沸点は240℃~350℃、ガソリンの沸点は35℃~180℃となります。

製油所では、原油タンクから加熱炉を経て、蒸留塔へと原油が送られます。加熱炉で350℃にまで熱せられた原油は石油蒸気となり、蒸留塔の中で沸点温度によって分けられていきます。沸点のもっとも低い部分をLPガスとし、次いでガソリン、灯油が170℃~250℃、そして軽油となり、沸点350℃以上のものは重油・アスファルトとして留出されます。

軽油の引火点と着火点

グーネット編集チーム

引火点とは、火種を近づけた場合に燃え始める温度のことを言います。

着火点とは、火種のないところで自然に燃え始める温度です。

軽油の引火点は50℃~70℃、着火点は250℃になります。これに対し、ガソリンの引火点は-40℃以下、着火点は300℃です。この違いは車のエンジン構造にも反映されています。

ガソリンエンジンの構造

ガソリンエンジンは、空気とガソリンの混合気を加圧し、点火プラグの火花によって引火させます。混合気がシリンダー内で徐々に燃え広がり、そのエネルギーが車の動力となります。低温でも引火しやすいガソリンの特性を利用した構造と言えるでしょう。

ディーゼルエンジンの構造

ディーゼルエンジンは、プラグによる引火ではなく、自然発火によってエンジンを起動させます。シリンダー内には軽油だけが送り込まれ、加圧されます。加圧された軽油の温度は上昇し、着火点に達すると爆発的な燃焼を起こします。一気に燃焼するため、荷重の重いトラックやバスなどの大型車に用いられています。

ガソリンに比べ引火はしにくいですが、着火点が低い軽油の特性が生かされたエンジン構造です。

軽油の種類と凍結温度

一般的に、軽油は凍結すると言われていますが、実際に凍結するわけではありません。軽油に含まれるワックス成分が低温によって分離し、凝固してしまうのです。それにより燃料経路が目詰まりし、アイドリングの不安定、アクセルレスポンスの低下、最悪の場合にはエンジン停止を引き起こすこともあります。そのため、石油会社では、地域や気候に合わせて5種類の軽油を販売しています。

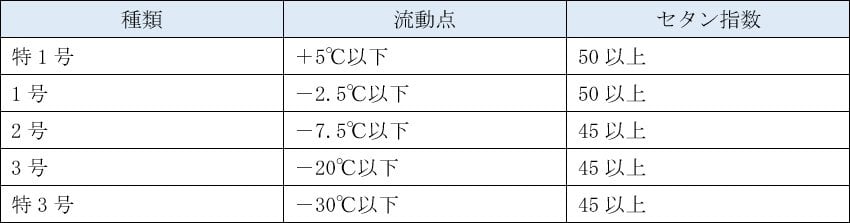

5種類の軽油はそれぞれ、ワックス成分が凝固する直前の温度(以下、流動点)によって特1号~特3号に区別されています。

下記が、JIS(日本工業規格)の示す5種類の区分です。

グーネット編集チーム

流動点の他に、軽油の性能を示す数値として、セタン指数があります。セタン指数とは、燃えやすさを示す指標です。流動点の低い3号や特3号の軽油はセタン指数も低いため、出力や燃費性能も低くなる傾向にあります。

注意すべきは季節の変わり目や、長距離の移動です。これら5種類の軽油は、地域別・シーズンによって販売区分けされています。特1号の軽油で寒冷地を訪れてしまうと、凍結によるエンジントラブルを引き起こしてしまいます。こうしたトラブルを防ぐためには、小まめな給油、移動先での給油が望ましいでしょう。

まとめ

クリーンディーゼル車の普及と共に見直されてきた軽油ですが、知らずに給油しているとさまざまなトラブルを引き起こしてしまいます。

特に、凍結寸前となる流動点についての知識は必須でしょう。地域別・シーズン別に軽油の種類が異なることも把握したうえで、安全なドライブを心がけましょう。