カーライフ

更新日:2022.10.12 / 掲載日:2020.06.01

ながら運転とは?ながら運転の違反点数や罰則・罰金について解説

2019年12月、道路交通法の改正によって厳罰化が決定した「ながら運転」については皆さんどこまでご存知でしょうか。

「ながら運転」に関して、なんとなく理解はしているものの詳細についてはあまり知らない方も多いのではないでしょうか。例えば、「運転中のスマートフォンの操作がながら運転になる」ということに対しても、「少しでもスマートフォンを見てしまったら違反になるのか?」など、どこからが違反の対象になるかを明確に理解されている方は少ないのではないでしょうか。

今回は、そんなながら運転に対しての疑問をお持ちの方に、ながら運転の対象となる行為と、道路交通法の改正後の「ながら運転」に対する罰則の変更内容を解説していきます。

ながら運転で厳罰化!?運転中の禁止行為

2019年12月に改正された道路交通法の改正内容は主に「ながら運転の罰則強化」で、特に車やバイクを運転中のスマートフォンや携帯電話の使用に対して重い厳罰対象となるように改正されました。

では、道路交通法の改正によって、罰則や違反金、違反点数の内容がどのように変わったのか。またどのような行為がながら運転とされるのかについて確認していきましょう。

改正前と改正後ではこんなに違う!ながら運転厳罰化について

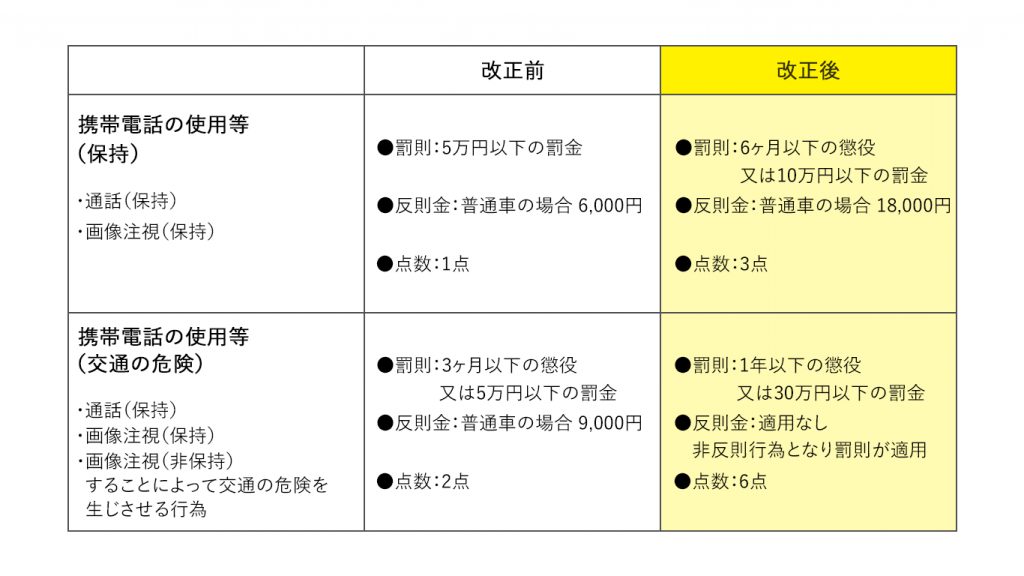

改正前と改正後で大きく変わった点は、以下の通りです。

もし、スマートフォンや携帯電話・カーナビなどの使用で交通の危険があった場合の違反点数が2点から6点へ変更しました。それにより、当違反については一発で免許停止になることになり、罰則も適用されるようになりました。

また、画面を注視していることを確認された場合においても、違反点数が1点から3点となり、反則金も普通車の場合でも18,000円と高額になりました。

これはNG!車のながら運転の禁止行為

道路交通法における「ながら運転」とは、大きく分けて3つの行為が対象となっています。

1.運転中のスマートフォンや携帯電話の通話行為

2.運転中のスマートフォンの画面を注視する行為

3.運転中のカーナビ、タブレット端末などの画面を注視する行為

基本的に走行中はスマートフォンや携帯電話の通話だけでなく、画面を注視する操作自体が禁止とされています。そのため、運転する前にスマートフォンの電源をOFFにしたり、ドライブモードに設定したりといった対策が必要です。

なお、ドライブモードとは、着信音がミュートになり、相手に留守電の音声が流れる機能です。不在着信として履歴も残るので、再度掛け直すことができます。運転中にどうしても電話に出なければならない時は、必ず安全な場所に一旦車を止めてから通話をするようにしましょう。

ながら運転での事故の発生状況

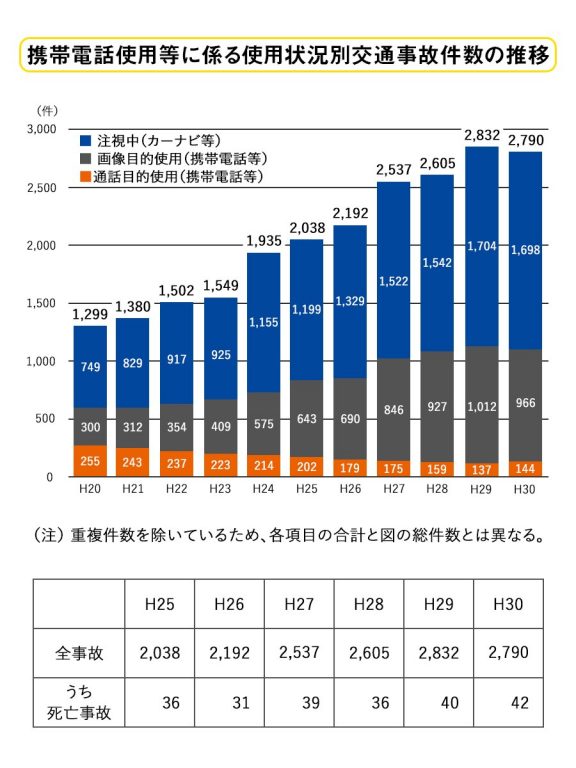

運転中の携帯電話の使用による事故発生件数は増加傾向にあり、平成25年と平成30年の差は約1.4倍近くにものぼります。また、携帯電話等の使用時の死亡事故率は、未使用時に比べ約2.1倍となっています。なかでもスマートフォンやカーナビの注視による事故が目立ち、運転中のよそ見がいかに危険であるかが分かります。

なお、ながら運転の罰則が強化された影響もあり、2019年12月~2020年2月の交通事故発生件数は363件となり、昨年同月比はマイナス45%を達成したという結果も出ています。多くの運転手が罰則強化を意識し、安全運転に努めた結果といってよいでしょう。

まとめ

今回は、ながら運転はどこからが違反の対象になるのか?また、道路交通法の改正前・改正後の違いなどを解説してきました。ポイントをまとめると、以下の通りです。

・運転中のスマートフォンや携帯電話の注視と通話行為はながら運転になる

・道路交通法改正で、違反点数、罰則、反則金が大幅に強化された

・交通の危険があれば、一発で免許停止

・携帯電話使用による交通事故は年々増加傾向

事故と違反防止のために、運転前に電源を切る、またはドライブモードに設定するなどの対策をしていきましょう。自身がながら運転をしてしまわないように注意して、安全運転を心がけてください。