カーライフ

更新日:2021.07.05 / 掲載日:2021.07.05

認知症体験VRの新コンテンツ「運転編」を販売開始 認知症理解の一助に 凸版印刷

「認知症体験VR」運転編

VRを使い認知症体験ができる「認知症体験VR」を提供する凸版印刷はこのほど、新たなコンテンツとして軽度認知障がい(※)のドライバーによる“交差点の右折”と“車庫入れ”の2つの運転体験が可能な新しいコンテンツ「運転編」を開発、自動車関連業を中心にサービス提供を始めている。

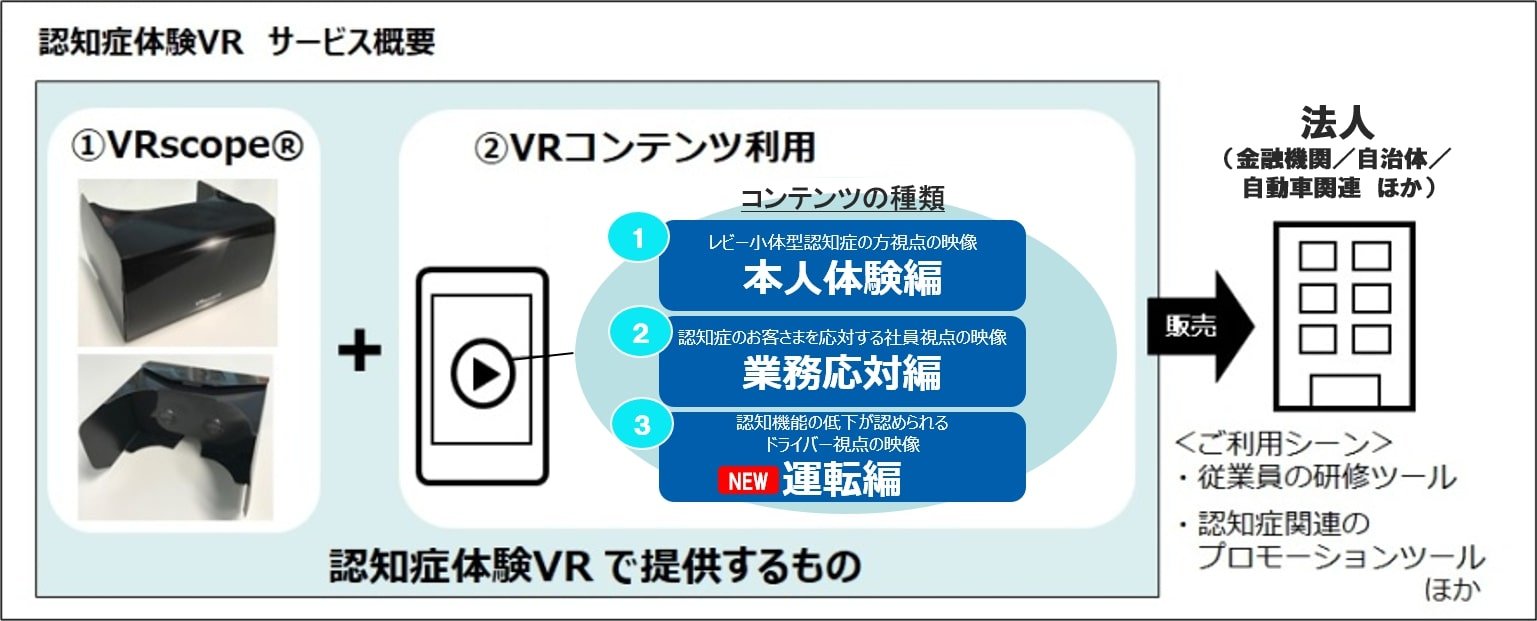

「認知症体験VR」ではこれまでに「本人体験編」「業務応対編」の2つをリリースし、認知症の正しい理解を推進している。

「運転編」では、社会的にも問題となっている認知機能が低下した高齢者運転をテーマに新規コンテンツを開発、認知機能に障がいが認められる方の当事者目線で、注意が必要とされる2つの運転シーンをVRで疑似体験することが可能で、運転を行う際の認知機能障がいに対する正しい理解を促し、安全で安心な社会実現に向けた啓発・学習ツールとなっている。

価格は利用者1人当たり年間3100円程度から(利用数や利用コンテンツに応じて価格変動あり)。

※軽度認知障がい:MCI(Mild Cognitive Impairment)、認知機能の軽度の障がいがあるが、日常生活への影響は軽度のもの。正常な状態と認知症の中間の、認知症とは診断できない状態。

当事者目線での疑似体験で認知症の正しい理解につなげる

サービス概要

国内の認知症患者数は推計で2015年に500万人を超え、65歳以上の高齢者の約7人に1人が認知症と言われるまでに増加。

内閣府発表の「平成29年版高齢社会白書(概要版)」では、2025年には5人に1人が認知症になるという見込みもあり、高齢化に伴う認知症患者の増加への取り組みが課題となっている。

そのような中で高齢運転者に関しては、累次にわたる道路交通法の改正が行われ、加齢に伴う身体機能や認知機能の低下を踏まえた対策の強化が実施されている現状がある。

「認知症体験VR」において認知機能が低下した高齢運転者をテーマにしたコンテンツを通し、本人ではなかなか気付きづらい危険な運転シーンをVRならではの没入感で体験し、改めて運転について考える機会の提供と正しい理解につなげる。

同コンテンツは、認知症ケアの研究と臨床経験の豊富な専門機関である一般社団法人日本意思決定支援推進機構(事務局:京都府京都市)が監修。

さらに企画協力として、高齢者運転に知見を有する特定非営利活動法人高齢者安全運転支援研究会(事務局:東京都新宿区)がシーン制作や撮影に加わり、認知障がいのリアルな運転体験が可能なコンテンツが作られた。

スマートフォンを挿入して使用できる紙製のVRゴーグル「VRscope」を利用でき、コロナ禍におけるリモートでの集合研修やイベントにおいても手軽に個々人での視聴が可能となっている。