車種別・最新情報

更新日:2018.11.26 / 掲載日:2018.05.18

2018年5月】ボーナス商戦直前 ホンダ ヴェゼル購入直前購入ガイド

まずはヴェゼルのラインナップをチェックしつつ、基本性能をおさらい

現行型デビューは2013年2月。今年で5年目に突入したが、2018年2月にマイナーチェンジを行った。先進の安全運転支援システム「ホンダセンシング」を全車に標準装備とし、デザインをより先進性を加味し、インテリアには上質感と心地良さをプラス。ハイブリッドシステム「SPORT HYBRID i-DCD」にきめ細かなチューニングを施すことで、よりスムーズな加速フィールを実現し、ガソリン車はカムチェーンの摩擦低減などによりJC08モード燃費がFF車で21.2km/Lと0.6km/L向上している。グレード構成は1.5Lのガソリン車が3グレード、1.5LSPORT HYBRID i-DCDのハイブリッド車が3グレード。スポーティなRSグレードはFFのみの設定だ。

ヴェゼルはSUVのレジャー用途向けワゴンとスペシャリティカーの両面を高水準で達成しているのが特徴だ。特にキャビンユーティリティの高さはコンパクトSUVの中ではトップクラスであり、実用面の犠牲はほとんど無く、2BOX車のようなモデルからも無理なく乗り換えが可能だ。

ただし、車格からすれば高価格である。機能や性能に比べて割高なのはSUVに共通する弱点だが、スペシャリティ感とプレミアム感を強化したC-HRの登場により、相対的に割高感は強まった。

今回実施されたマイナーチェンジの目的は、プレミアム感の強化が軸となっている。まずは大きく印象を変えたフロントマスクが象徴的だ。先進感溢れるインラインタイプのLEDヘッドランプに重厚な趣の新デザインのグリルとバンパー。アクティブな若々しさを主張していた従来型から一転して大人っぽい落ち着きを感じさせてくれる。

インテリアも革張り内装的な加飾パネルやシートなどのステッチ等を見直し、プレミアムクラスを思わせる設えとして、外観とも適合したプレミアム感がある。実際に乗り込むとカタログ写真で見る以上に印象が変わっている。

もともと後席のスペースや見晴らしは優れていたが、車内の雰囲気を高めた結果、寛ぎも向上した。後席に人を乗せる機会が多いユーザーにも嬉しい改良である。

また、ホンダセンシングが全車標準装着となった。ACCは高速適応型だが、LKAは半自動操舵による車線維持機能を備え、誤発進抑制機能や歩行者対応衝突回避、路外逸脱抑制機能など上級クラスに勝るとも劣らない安全&運転支援装備をベーシックグレードから装着。安全&運転支援機能のコスパの高さも魅力である。

マイナーチェンジの狙いをまとめれば、割高感の払拭となるが、質感高級感の向上だけでなく、キャラも大人嗜好へと転換していた。しかも、その変化は内外装や装備だけでなく、スペックには現れない走りの質感でもプレミアム感を向上させている。

ヴェゼルのハードウェアはフィットやフリードに由来する。つまり、スモール&コンパクトクラスの設計である。車格や車体サイズからすれば何らおかしくはないのだが、プレミアム&スペシャリティ志向で発展したモデルとしては、やや物足りなさを感じてしまう。従来型と比較すると走りの志向自体はさほど変わっていない。全体的にスポーティ味を強めているが、硬柔や一般ユーザー/マニア向けという視点では同じ路線だ。

しかし、乗ってみると走りの質感が明らかに向上している。これまではサスペンションの関節周りの揺動感などの緩さにスモールカー由来の設計を意識させられたが、新型ではそういった揺らぎがほとんど感じられない。硬質ゴムで押さえつけているような収まりが剛性感の高まりを実感させる。

ストローク制御もバネレート先行の印象が強かった従来型に対して減衰が利いた印象。どっしりした硬さが接地感を高めながら、荒っぽい突き上げを上手く吸収している。揺れ返しの余計な挙動も少なく、ハンドリングも乗り心地も据わりがいい。これらマイナーチェンジとしてはけっこうな進歩ぶりにより、スモールカーを感じる部分が少なくなり、フィットやフリードの上級に位置するモデル、車格の違いを、はっきりと感じられるようになった。

動力性能は力感の向上がポイントだ。急加速時の動力性能は従来型とさほど変わらないが、踏み増し時の加速の立ち上がりが鋭くなった。初期加速に効果的に電動アシストを用い、定常的な加速ではエンジンを主体するような制御を行っている。登坂加速など連続高負荷ではエンジン主体となるため、1.5Lプラスα程度になってしまうが、高速巡航時のアクセル踏み込み量減少とそれに伴う巡航ギヤ維持能力の向上により、力感も1ランクアップ。パワートレーンの余力感を強く実感することができ、走りの車格感も高まった。

ACCやLKAの制御は大きな変化は見られず、ミリ波レーダー+カメラ式を採用するシステムとしては制御範囲も制御精度も平均クラスである。とはいえ、ACCとLKAの高速走行での安心感は格別。文字通りに運転支援と捉えれば何の不足もない。

走りの車格感のアップはロングツーリングの心地よさに影響が大きい。サスチューンも高速になるほどバランスがよくなる。タウン&レジャーに適した実用性をベースに趣味性やプレミアム感を求めるユーザーにとっては、上級2BOX車を含めてもベストバランスを持つ1台と言っていいだろう。

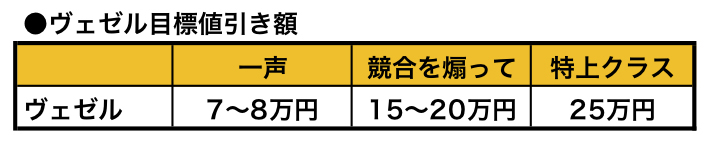

値引き攻略法! 地方によっては15万円前後で限界を主張してくることもあるが、大都市部ではさらに上乗せ狙いたい。値引きの合計が20万円になったら合格!

昨年は大きく値引き条件を緩めていたが、今年2月にマイナーチェンジを実施。これを機に多少とも引き締めている。ユーザーが(ヴェゼルしか考えていない!)という表情で商談すると「マイチェンしたばかりの新型なので値引きはあまりできません」などと牽制してくることが多い。ただし、攻め方しだいで攻略できる。コツはC-HRをぶつけていくこと。その際「トヨタも新型となったばかりだが、セールスマンは売る気満々で思い切った値引きを出してくれるそうだ。妻は「買うなら安心感のあるトヨタ車がいい!」といっているが、私はホンダにも魅力を感じている。値引きをうんと頑張ってくれるなら、なんとか説得できる」などとやると効果的だ。マツダCX-3やスバルXVを競合させるのもいいが、ホンダのセールスマンはC-HRに強く反応する傾向があらわれている。

ただし、決め手は「経営資本の異なるホンダ同士の争いにもち込む」ことだ。

以前、ホンダの販売店にはクリオ店/プリモ店/ベルノ店という3系列があった。しかし、2006年に再編を実施し、従来の店名を廃止。「ホンダカーズ〇〇」の名称に統一されている。3系列時代には専売車もあったが、統合によって全店・全車種扱いに移行。ホンダ車ならどこでも買えることになっている。ただし「統一されたから、ホンダ同士の競合はできなくなった」というわけではない。経営資本の異なる販売店が全国各地に数多く残っていて「ホンダ同士の争い」にもち込むことができる。「経営の違う店」の見分け方は「ホンダカーズ○○」という社名をチェックして「○○」(地名が多い)が一文字でも違っていたら経営資本が異なると考えていい。たとえば、「ホンダカーズ東京」と「ホンダカーズ東京西」は「一文字違う」ため経営の違う販売店だ。つまり、競合させることができるわけ。ただし、あからさまに店名を伝えるのは避けて「別のホンダでは…」などとやるほうが無難だろう。

値引きの基本は「車両本体から7~8万円」というディーラーが多い。最初の商談では付属品からの値引きを含めて10万円程度で様子を伺ってくるが、攻め方しだいで上乗せは可能だ。地方によっては15万円前後で限界を主張してくることもあるが、大都市部ではさらに上乗せ狙いたい。値引きの合計が20万円になったら合格。25万円なら文句なしの特上クラスと考えていい。納期は、以前は数か月かかったが、最近はガソリンもハイブリッドも1~2か月で納車される。

提供元:月刊自家用車