車のニュース

更新日:2023.11.10 / 掲載日:2023.11.10

トヨタの内外利益率差の意味【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文●池田直渡 写真●レクサス、トヨタ

11月1日、トヨタの上半期決算が発表された。またバカみたいにすごい数字を出してきた。それを叩き台に、通期見通しで、販売台数960万台、営業収益43兆円、営業利益4兆5000億円、営業利益率10.5%と全項目に渡って過去最高の記録更新という目が眩むばかりの好成績である。

決算発表会場で、トヨタ幹部から「いかがでしたか?」と聞かれた。疑問のぎの字も無いので「トヨタの決算にはエンターテイメント性が足りない」と言っておいた。手に汗を握るところも、やらかしも何にもない。やるべきことを確実にやって横綱相撲で勝つのだから、強いですねぇとしか言いようがないではないか。

まあこっちも大人なので、何もしないでこんな成績が叩き出せるはずもないのは百も承知で、内側を見れば多分要素のひとつひとつが「友情・努力・勝利」の積み重ねなんだろうと思いつつ、主人公補正が強すぎて、そこにドラマが見えてこない。というのは、まあ完全に難癖なのは承知だけれど。

完全勝利の挙句、見通しで調子に乗ったことを言えばまだ可愛気もあろうかというのに、そっちは謙虚。上半期の営業利益は2兆5592億円なので、通期見通しだって普通に半期利益を倍にして5兆円でも順当なのに、そこでも手堅く4兆5000億円と出られては、手に負えないではないか。

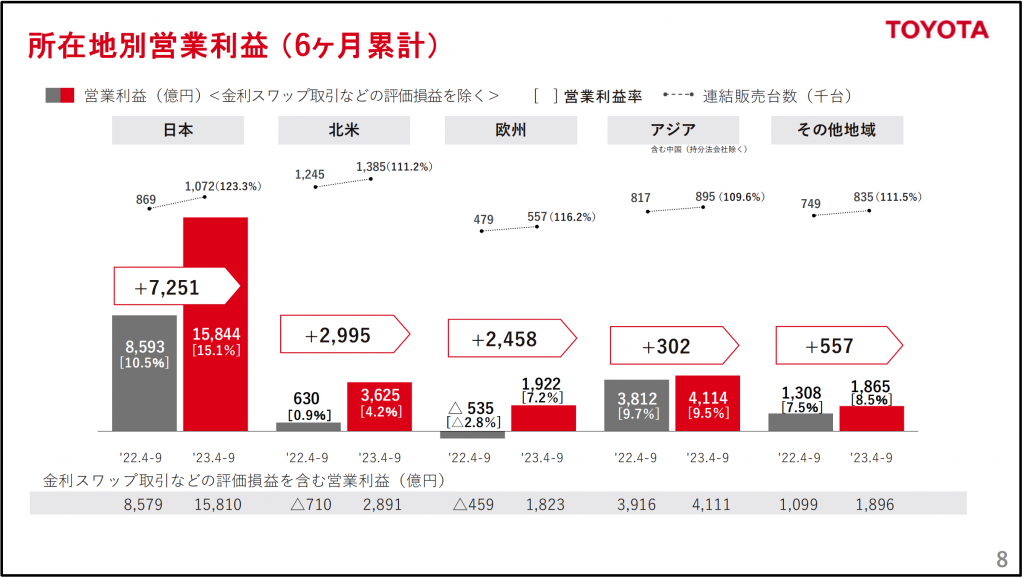

ということで、ネットではアンチトヨタが必死に粗探しをして「所在地別営業利益(6ヶ月累計)」の利益率に食い付いた。「日本の利益率は15.1%だけど、北米は4.2%、欧州は7.2%、アジアは9.5%で、ガラパゴスジャパンでぼったくって無双しているだけ、北米では崩壊の兆しが見えている」みたいなことを言い出したが、残念それはそういう意味ではない。前提知識として、自動車メーカーの利益率の教科書的理想値は8%。それを頭に入れて数字を見て欲しい。

ここ数年、全世界的に部品不足で生産が思う様にならず、生産台数の制約を受けていたが、お膝元の日本では調達がほぼ旧に復した。けれども北米では回復が遅れている。日米の「ものづくりの底力の差」が浮き彫りになった形だ。グローバルで見た時に今、ものづくりに強い国は日本、中国、ドイツ、そして次世代と目されるASEANであり、北米はものづくり大国ではなくなっているという現実がそこで形になっているわけだ。

トヨタはごく普通に、サプライチェーンがいち早く回復した日本での生産を増やして、北米での生産制約分を補完した。平たく言えば北米で作れないから日本で作って輸出したのだ。

北米に比べてインフレの進行が弱い日本で作り、物価が上がった北米で売る。労働原価も仕入れ原価も安い日本で作って、それらが高く物価が上昇した北米で売れば、黙っていても利益率は上がる上に、円安で為替益まで乗っかる。

本音としては、危機回避の対処で日本で生産しただけなのに、蓋を開けてみれば日本の利益率が爆上がり。トヨタにしてみれば北米から日本に振替え生産をしただけのことなのに神風が吹いたという話である。

ついでに言えば、欧州は地理的に輸送が大変なので生産を日本に振り替え難い。海運費用がバカにならない。だからドイツと東欧圏の部品をあてにして現地生産で走り切ったのだが、それでも7.2%とそれなりに優秀な利益率を記録した。ものづくりに強い中国とASEANを含むアジアは順当にサプライチェーンが回復して9.5%とむしろ少し儲かりすぎ。理由は簡単。部品不足の間積み上がっていた受注残を消化した結果、設備稼働率が上がって減価償却を大幅に上回ったからだ。自動車生産ビジネスにおける減価償却の意味は、後日あらためて記事にしたいと思う。

ガラパゴスジャパン云々のところは「ハイブリッド(HEV)が売れるのは日本だけ」と思っての発言と思われるが、HEVは全世界で対前期比133.5%。日本はもちろんだが、北米でも欧州でも売れている。中国事業の説明でも「当社の強みであるハイブリッド⾞の堅調な需要に⽀えられ、トヨタ・レクサスの販売台数を維持しています」と、トヨタのコメントが入っている。結果的には外資系自動車メーカー総崩れの中で、103%の微増を演じて見せた。

連載の愛読者は今さら勘違いすることもあるまいが、それは「BEVに代わってHEVが天下をとる」という意味ではなく、マルチパスウェイの要素のひとつとしてまだHEVも成長株、BEVもHEVもまだ伸びるということだ。

ということで、ツッコミ所は何もない。ただトヨタが強かったという話で、原稿にオチがない。通期の着地がどこまで伸びるのかだけが興味の対象ということになる。