車のニュース

更新日:2024.07.01 / 掲載日:2024.06.28

水平分業はどうもダメだった話【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文●池田直渡 写真●フィスカー、マグナ、ニデック

6月17日、新興EVメーカーのフィスカーが米連邦破産法第11条(チャプター11)の適用を申請し経営破綻した。自動車好きの皆様はご存じの通り、創業者のヘンリク・フィスカーは、BMW Z8やアストンマーチンDB9を手がけたことで知られるカーデザイナーだが、2005年以来、様々な枠組みで、主に電動車事業の立ち上げに挑み続け、失敗を重ねた。

というとまるでフィスカー氏に才能が無い様に聞こえるかも知れないが、実は起業家に最も重要なのは、自ら世に問うたビジネスがダメだと知ったら、可能な限り素早く手仕舞って、新しい形でさらに問い直す明るさである。トライアンドエラーと簡単に言うが、考えに考えて、他者を巻き込んで、やっぱりダメだと諦めて手のひらを返すことは、多くの批判を受けるし、起業家本人だって傷つきもする。それでも次を考え続けるには、天性の明るさがなければ無理だ。普通は心が折れてしまう。

筆者自身がこれでも起業家の端くれなので痛いほどよくわかる。何度も気を取り直して頑張って作ったプランが上手く行かずリプランすると、「失敗すると思ってましたよ」とか「また違うことを言い出している」という外野の声が待っている。それはそれで仕方ないと思ってはいるが、最初から何にもトライしない人が言うセリフで、起業家から見れば「やらない理由探し」の類に聞こえる。がしかし、それはそれとして失敗には理由があるし、それを学ばなければ先に進めない。

だからトライアンドエラーを繰り返したフィスカーを筆者は評価する。しかしながら、彼の情動はともかく、チャプター11で、信用は大きく失ったものと思われる。では彼は何をどう失敗したのだろうか。そういう外野の声「やらない理由」的批判を今回筆者自身が書くわけだ。複雑な心境ではある。

フィスカーの失敗の根底にあるのは、おそらく自動車を作るにあたって、ファブレスで臨んだことだと思う。フィスカーは車両を企画し、サプライヤーから部品を集め、それをマグナ・シュタイヤーに設計・生産を委託したシャシーに、マグナ・シュタイヤーでアッセンブルする。いわゆる水平分業とファブレスを軸にしたビジネスである。

かつてWidowsパソコンの世界で、いわゆるAT互換機向けに膨大にリリースされたサードパーティの部品を集めて組めば、安価な入門機から超高性能なゲーム機までなんでも作れる様になった。そこでビルドtoオーダー(BTO)というビジネスが発祥し、少量多品種かつ在庫を持たないやり方で儲けるビジネスが普及した。かつてのDELLや国内で言えばマウスコンピューターやEPSONダイレクトあたりが代表だ。

当然、他にもっと高額な商品で同じことができないかを考える人が出てくる。高額な商品なら利幅が大きい。そこにEVシフトの流れが起きた時、「あ、BEVはBTOでビジネスができる」と考える人が多く現れた。そして「BEVは、ICEに比べて部品点数が圧倒的に少なく、汎用部品を組み合わせて水平分業することで、自動車産業の参入ハードルが圧倒的に下がる。プレイヤーの増加によって競争が激化して価格が圧倒的に下がる」という言説が大いに広まった。

しかしながら、パソコンのBTOですら、かつて、部品の相性問題は多数勃発していた。ごく単純な例を挙げれば、テーブルタップに電源を挿すだけでも、変圧器が干渉して、隣合わせの挿し口が使えないケースは誰もが経験している。それはコンセントの挿し込み口の間隔、ひいてはプラグ一体型の変圧器の物理サイズが規格化されていないからで、こういうありとあらゆるケースを全て規格化するのは無理だ。

パソコンの場合、主要部品は、CPU、マザーボード、ストレージ、メモリー、グラフィックボード、電源、ケースの7つくらいで、にもかかわらず相性問題が発生する。クルマの3万点の部品が世の噂通り、EV化によって1/3の1万点になったとして、それぞれに2種類の選択肢があるだけで2の10000乗。大体3000桁(念を押すが3000種類ではなく3000桁)とまさに天文学的組み合わせになる。しかも各要素に選択肢が2種類だけの状態での計算なので、本当はそんなもんではないはず。それだけの相性問題を点検・解決していくのはもう水平分業が消滅させる予定だった「すり合わせ開発」そのものである。

つまりは、部品点数の減少で順列組み合わせのハードルが多少下がったとしても、ものづくりの形を変えるには程遠く、スーパーコンピュータを多用したモデルベース開発を多用したとしても、大規模チームを要する大変な仕事量であり、実態としては門外漢が適当に「ハードルが下がる」などと言える様なものではなかったことになる。

さらに言えば、仮にクルマが出来て、生産に漕ぎつけたとして、EVが予定通り売れた場合にファブレスの生産工場がそれに応じて増産してくれる保証はない。その状況下ではマグナ・シュタイヤーに発注するあらゆるEVメーカーが増産を希望するので、限られた生産余剰能力の奪い合いが発生する。発注規模の小さいフィスカーが交渉を飲んでもらえる可能性はないに等しい。

逆に全然売れなかったとしても、クルマの場合はその車種に合わせた工程や機械の変更が伴う都合上、一度生産するとなったら、最低ロットはラインへの投資額に応じて固定されてしまうわけで、そう簡単に減らせない。家電と違って、ファブレスの引き受け手が数社に限られるクルマでは、「嫌なら他に行く」という啖呵が切れない。

つまり増産にしろ減産にしろかなり硬直的なものになり、賭けに勝っても大勝ちできないし、負けをセーブすることも容易ではない。そして現実の各BEVメーカーの取り組みを見れば、テスラとBYDと言った垂直統合型のものづくりが勝利を収めている。水平分業にはそもそも勝機がなかったことになる。

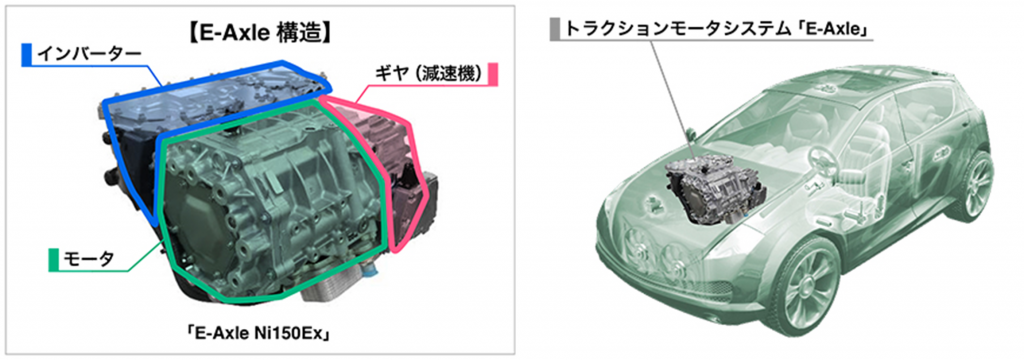

実際、一時期既存自動車メーカーを時代遅れ呼ばわりして、BEVの水平分業こそが勝ち筋と豪語していたニデックの永守重信会長も、6月18日に新事業の柱としてデータセンター事業立ち上げを発表し、これまで主力と位置付けてきた汎用のE-Axle事業の拡大路線を諦めた。

E-Axleは現在BEVの操縦性や乗り心地を駆動力制御によって大きく左右する重要部品であり、むしろE-Axleをどう制御してみせるかが商品性の要になっている。当然汎用品では商品の個性が出せないため、OEM各社は独自に設計し、差別化を図っている。この先数十年経過して、そういう制御手法が一方向に収斂してコモディティになれば、汎用E-Axleに制御のための機能を盛り込んで行くこともあるかも知れないが、明らかに時期尚早であった。

ということで、つまりは家電製品は、一部の趣味性が高い商品を除けば、すでにロゴとデザイン以外に差別ポイントがないほどコモディティ化が進んでいたが、クルマはまだまだそうなっていない。そこを混同して、今すぐ水平分業とファブレスで行かれると考えたことがヘンリク・フィスカーの敗因であったと思う。さて、フィスカー氏はもう一度明るい未来を描いてリプランし、新しいビジネスを世に問うことができるだろうか。筆者は期待して待っている。