車のニュース

更新日:2025.04.25 / 掲載日:2025.04.25

マツダの希望退職者500人募集は何を意味しているか?【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文●池田直渡 写真●マツダ

4月22日。マツダが「セカンドキャリア支援制度」を導入し、勤続年数5年以上かつ、50歳から61歳の社員の希望退職者500人を募集する発表をした。

一部大手メディアの報道では、希望退職=経営危機との思い込みの下、トランプ関税が実行された場合、日本国内生産の米国輸出が最も多いマツダのリスクが高いため、前倒しでリストラを進めているという見方が散見された。

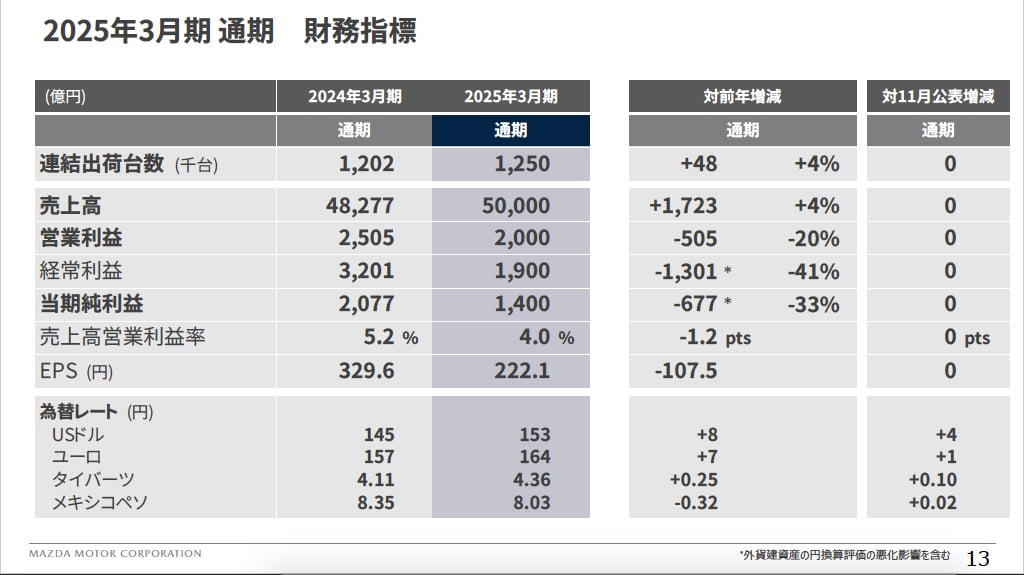

というのもマツダの本決算発表は5月12日に迫っているが、すでに発表になっている第3四半期までの推移を見る限り、市況全体に対して、まずまずの決算が予想される。1年(12ヶ月)のうち9ヶ月分までの決算が良ければ、残り3ヶ月で急変することは常識的には考えにくく、経営状態を原因とするリストラとは考えにくい。にも関わらず希望退職者を募る理由がわからない。

そこで、新決算期に入って大きく業績を落とすとすればその原因は何かという邪推が始まり、話題のトランプ関税を原因として当てはめたものと思われる。

しかし、トランプ政権が次々に繰り出してくるディールは、日替わり定食のようなもので、一体どういう形で落ち着くか予見できない。これもまた常識的に考えて、何がどうなるかわからない状況で、早手回しに人員整理を始めるという話は考えにくい。人材は減らすほど良いわけではないのは当たり前の話であり、必要だからコストをかけて募集するのである。

結論から言えば、今回の希望退職者の募集は、経営不振によるリストラを意味しない。状況証拠のひとつとして、マツダが募集する希望退職の条件は「自己都合退社」であり「会社都合退社」扱いにはならない。それはつまり会社が辞めさせたいのではなく、キャリア形成のために転職を希望する人を会社が応援するという新しい「人への投資」の形であり、マツダという一企業のためではなく、社員や周辺社会全体での総合的幸福度を上げるためにどうするかの取り組みである。

例えば、マツダが強くなっていくためには、サプライヤーが強くなることは大事だ。マツダ社内で経験を積んだベテラン社員が、例えば給与などの待遇面を好条件で、転職して本人の幸福度が向上し、かつサプライヤーの技術力が底上げされるのだとしたら、地域経済全体にプラスになるではないか。

それでなくとも、すでに社会全体の中で雇用をめぐる情勢は変わってきている。例えばこれまで当たり前に断れないものとされてきた転勤を拒否する権利とか、役職が上がるのを辞退したいとか、そういう本人の働き方に対する希望を無視しない社会へとすでに少しずつではあるが変わりつつある。

それは硬直的だった雇用をもっと弾力的にすることでマツダを含む社会全体の幸福度向上を狙う新たな人事制度である。

今回発表されたのは希望退職者の募集だが、実は並行して、すでに通年でキャリア採用の強化もおこなっているし、社内でのスカウト、や希望異動なども制度化されている。つまりこれまでパッシブすぎた人事を、もっとアクティブにすることで、人と組織を活性化する動きが始まっているのだ。

マツダは2022年11月に中期経営計画のアップデートの中ですでに「価値創造の源泉は人」と定義しており、経営側からの要求に偏りがちな人事制度を、人中心に考える取り組みを進めてきた。その結果のうちのひとつが希望退職者制度である。

希望退職=経営難という硬直した思想でしか報道できないメディアにはおそらくは理解できないし、そんなフィルターがかかった報道を読まされる読者も、社会の変革についていかれなくなる。そう考えるとメディアの役割はもはや終わりという世間の声もあながち言い過ぎとも言えないのかもしれない。