車の最新技術

更新日:2023.03.11 / 掲載日:2023.03.10

日産e-POWERの未来【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文●池田直渡 写真●日産

3月9日、日産自動車は今後の電動化戦略についての技術説明会をオンラインで開催した。となれば普通はその説明会の様子を記事化しそうなものだが、臍曲がりな筆者は、そうはしない。むしろもっと広範にe-POWERの未来について述べてみたいと思ったのだ。

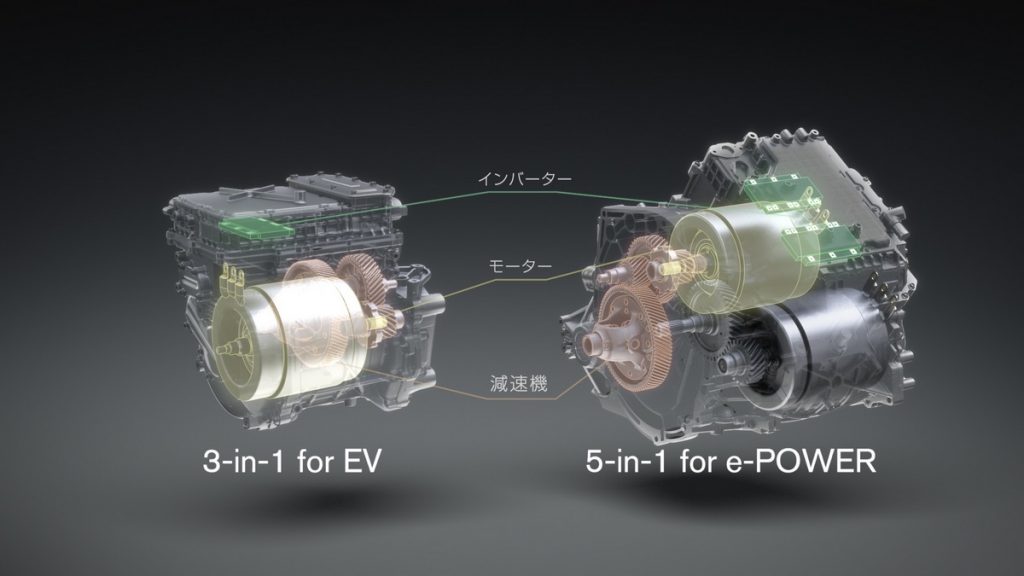

ご存知の方も多いと思うが、e-POWERはいわゆるシリーズハイブリッドである。エンジンは発電に専念して、電力を生成し、駆動は完全にモーターが請け負う。BEVのバッテリーを極端に小さくして、代わりに発電エンジンを搭載したと思えば良い。

元々、e-POWERは、BEVのリーフが開発されていた傍らで、部活動的な非正規事業として開発され、陽の当たるリーフと日陰のe-POWERとして一対の関係にあった。リーフは国や東京電力が推進していたスマートグリッド構想の一翼を担う事業であり、出力調整ができない原発が生み出す夜間の余剰電力によって安価に充電することを狙って開発されたが、発売3カ月後に東北大震災に見舞われ、原発が全面停止。不運にもハシゴを外されてしまった。

原発を前提とした巨大スキームが壊れて、当然ビジネス的にも苦境にたたされた日産がリーフユーザーに調査を行うと、モーターのドライバビリティを賞賛する声が多くあることがわかった。問題が充電に限られるのであれば、まずはそのモータードライブの魅力をユーザーに広める方法として、三歩進んで二歩下がる式に、まずはe-POWERでモータードライブの良さをアピールすることで、EVへのブリッジにしようというのが、e-POWER商品化につながっていったのである。そして危うくドボンの瀬戸際にあったBEVのコンポーネンツを活かしたe-POWERの登場によって、プロジェクト全体の未来を描けるところまで来た。日産の電動化プロジェクトの救世主と言っても過言ではないだろう。

さて、ではこのシリーズハイブリッドの未来はどうなのか。それが今回のテーマになるわけだが、その基準はやはりトヨタということになるだろう。ハイブリッドとはすなわちトヨタのTHS2というのが市場の現実である。その中でシリーズハイブリッドはどういう役目を果たしていくべきだろうか?

まず、トータルの熱効率ではTHS2が圧勝。これはもう揺るがないだろう。ぶっちゃけて言えば燃費では勝てない。それと時速80キロ以上の領域でも歯が立たない。これは仕方がないのだが、勝ち目があるとすればコスト面である。これだけ電動化が進むと、BCセグメントに対しては実はTHS2は過剰なのではないかというケースが散見されはじめた。BCセグメントで高速性能を求められるクルマや、絶対的な燃費性能を求められるクルマに関しては、引き続きTHS2にはアドバンテージがあるのだが、コストが優先されるクルマではやはり少し過剰と思われる。

そこにe-POWERの付け目は明らかにある。ただしそのためには発電専用エンジンのローコスト化と熱効率アップが必須である。なので筆者はe-POWERに投入するエンジンを変えるべきだと思う。スタート時点でHR12を採用したのは、開発期間から見ても、コストから見てもそうせざるを得なかったのはよくわかるのだが、e-POWERがある程度稼げることははっきりした今なら、選択肢は変わってくるはずだ。

ということで以下は、筆者の提案である。熱効率のアップのためには、圧縮比と膨張比を非対称にして、燃焼行程だけストロークを伸ばしたい。それは圧力をより長くたくさん動力に変換できるからだ。しかし、圧縮行程、つまり圧縮比ではノッキングを防止するためにストロークを上げる限度がある。だから圧縮のストロークと膨張のストロークを非対称にしたいのである。

日産はそのために、機械式、つまり本来の意味でのアトキンソンサイクルエンジンを使っているのだが、このKR15DDTだとコスト構造的にTHS2に勝てない。もっとシンプルなミラーサイクルにすべきだろう。吸気弁遅閉じのミラーサイクルを使って、高膨張比エンジンを作り、これを過給する。発電用のエンジンなので、チューニングは定格運転する一点でだけで合えばいいし、動力を駆動に使わないのでターボラクなどほぼ気にする必要がない。

バルブスプリングもバルブがサージするほどには回さないので弱くて良い。その分損失が減る。ピストンもコンロッドもクランクもシリンダーも、定格での耐久性だけ見ればいいので、安く軽くできるはずだ。ノッキング抑制のためのタイミングリタードだけは絶対避けたいので、そこはクールドEGRを使うのかもしれないが、そのあたりも所詮定格動作だと割り切ればそんなに難しい動作はいらない。ほぼ保険みたいなもので済むはずだ。それは駆動用エンジンとして使わないからできることだ。

要するに日産がe-POWERの競争力を上げるために、早急に取り組むべきは、駆動用エンジンと一線を画した設計の発電専用エンジンということだ。リスクがあるとすれば、従来のエンジンと比べて色々な部分が簡単なので、参入障壁が低いこと。中国メーカーに追い上げられる恐れは確かにある。しかし、それはシリーズハイブリッドである限り避けられない問題だ。少なくとも今の日産にe-POWERを止めるという選択肢はない。とすれば、どこよりも早く、発電性能に特化した新型エンジンを開発投下することは重要なのではないだろうか?