車の最新技術

更新日:2024.09.01 / 掲載日:2024.08.30

カーボンニュートラル燃料深掘り e-FUEL編【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文●池田直渡 写真●トヨタ

昨年あたりから、合成燃料が注目されているが、その中でも最も知名度が高いのがこのe-FUELである。

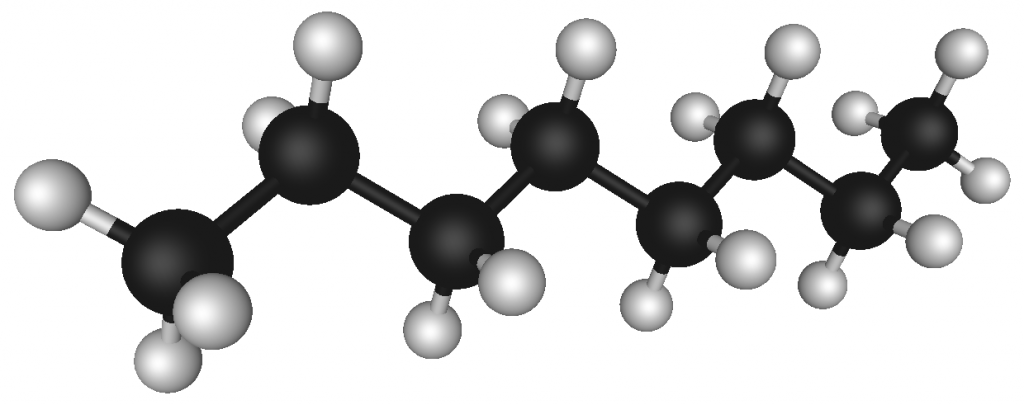

ガソリンは炭化水素であり、炭素(C)と水素(H)の分子が複数化合したものである。先週の記事で炭化水素の内、Cがひとつだとメタン。Cがふたつだとエタンと説明した。

ガソリンは化学合成されたものではないので、色んな個数のものが混じり合って存在している。具体的にはCが4つから10個の間で結びついたものが混在した形だ。ガソリンのもっとも代表的な分子構造のものは、オクタンで、Cが8個とHが18個結びついた形である。これを合成製造したものがe-FUELである。

ただし、そのCとHをどうやって調達するかが問題だ。CとHを最も安く調達する上で、人類がすでに確立した方法は、化石燃料を使うことである。石油や天然ガス、石炭を改質すれば安く簡単にCとHを調達することができる。しかし、化石燃料を掘ると、大気中のCO2が増えてしまう。そこで他の方法で調達しなければならない。

方法はたくさんある。この連載で取り上げてきた様々なカーボンニュートラル燃料(CNF)を改質すれば、CもHも調達できる。例えばアルコールではなくてガソリンの形で使いたい、というか具体的にはピュアなオクタンにしたいのであれば、オクタンに変えることはできる。

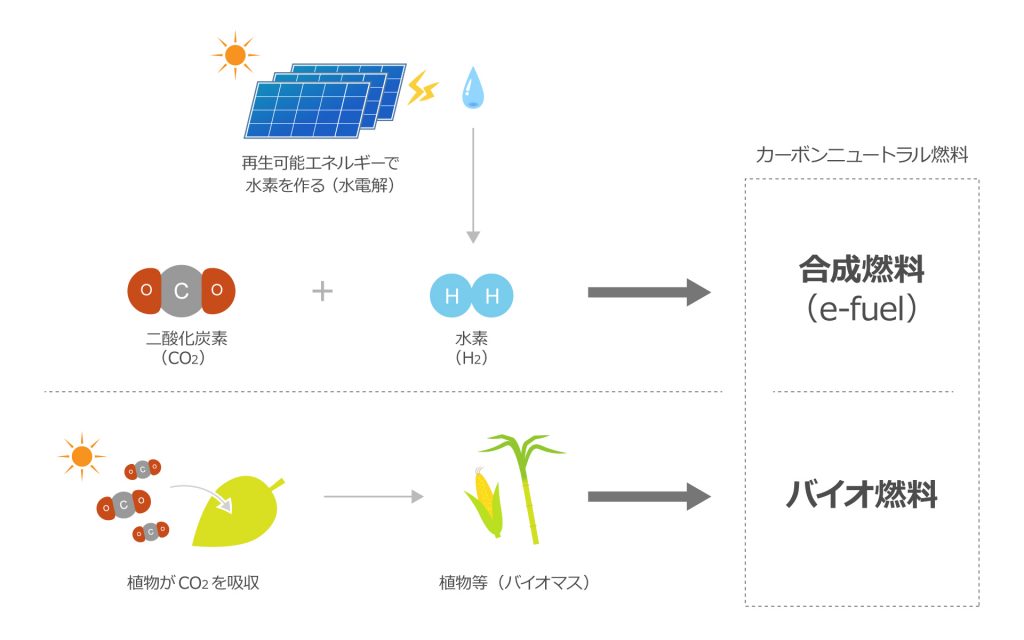

あるいは再生可能エネルギーを使って、水を電気分解して水素を作り、工場の排気などを中心に様々な方法でCO2を集め、CとHを合成すればe-FUELはできる。技術的な可能性で言えばいくらでも方法はあるのだ。

問題はコストである。技術的に可能であったとしても、アルコールなどのCNFからわざわざe-FUELを作らずとも、そのまま燃料として使えば良いし、加工すればそこで必ずコストとエネルギーが必要になる。確かに現在路上を走っている保有のクルマをこのまま完全無改造で走らせようとすれば、e-FUELに若干のメリットはあるが、アドバンテージは必ずしも大きくない。

世の中では、「太陽光発電による電力が余った時に水素を作れば良い」という話がごく普通にされているが、そんな不安定な稼働で採算を合わせるのは難しい。例えば人の雇用で考えてみよう。電力が余った時だけ出社という雇用形態で誰が働けるだろうか? 同じく水素製造プラントも多額の先行投資が必要であり、その借入金の返済を「電気が余った時返します」とか「今月は余らなかったので払えません」で通るわけがない。結局のところ、水素プラントを稼働させるための太陽光発電は、稼働効率を最大化するためにもプラント専用でないと無理なのだ。それでもお天気任せなのは変わらない。どうしても余剰の電力を使いたければ、その事業の不安定な構造問題を公的補助金で補うことになり、それはまた国民の電気料金に跳ね返る。

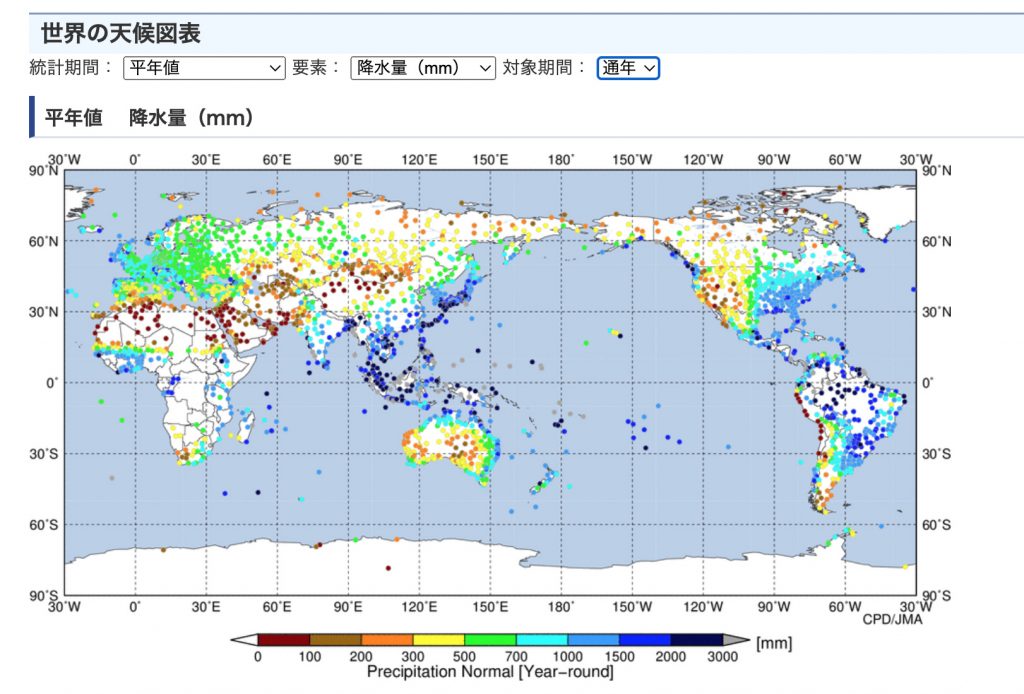

表を見て欲しい。太陽光発電をしようと思えば、当然雨量の少ない地域が有利である。図は気象庁のホームページで生成したものだが、青色が濃いほど年間降雨量が多く、茶色の方が少ない。日本の降雨量は少ないところでも年間1000mm。多ければ3000mmに及ぶところがあり、世界的に見てもトップランクの降雨量である。対して年間300mm以下、ましてや200mm以下のエリアが赤道近郊に多く存在する。アフリカから中東、中国北部、オーストラリア、アメリカ南西部などだ。

つまり再生可能エネルギーも化石燃料同様に、持てる国と持たざる国が存在する。だから再生可能エネルギーの適地で発電し、その電力で水素を作れば良い。エネルギーの国内調達は我が国の悲願ではあるが、適地で無い場所で足掻いても難しいだろう。では適地はどういう場所かと言えば、人はほぼ水の豊かな地域に住むので、降水量の少ない地域は、ケッペンの気候区分で言う砂漠気候やステップ気候だろう。そういう場所には人は住んでいないし、電力線のインフラもない。そういう意味では電気を水素に変換して運ぶことに大きな意味がある。ただし、そういう形ができるまでには相当な時間を要する。

e-FUELはやはりどうしても必要である。特に大型旅客機は、化石燃料の使用を禁じるのなら、e-FUELの一種であるサステイナブルアビエーションフューエル(SAF)が無いと飛べない。この連載でも何度か書いてきた通り、人類が航空機を諦める覚悟ができないのであれば、なんとしてもSAFが必要であり、SAFの価格低減のためには、量産が必須になってくる。当然発電用や広範なモビリティ用にも利用を広げて、消費量を増やすしかないのだ。

e-FUELは確かにハードルが高いのだが、実現しないとならない切迫度もまた高いCNFである。