車の最新技術

更新日:2019.04.01 / 掲載日:2019.04.01

HONDA ハイブリッドの主役「i-MMD」大研究

この3月に開催されたジュネーブショーにおいて、ホンダは2モーターハイブリッドシステム「SPORT HYBRID i-MMD」を今後の欧州での電動車ラインナップの中心技術としていくことを表明。搭載車種の拡大も噂され、ホンダの基幹技術へ成長している「i-MMD」について、改めて深掘りしてみよう。

●文:川島茂夫 ●写真:Honda

この3月に開催されたジュネーブショーにおいて、ホンダは2モーターハイブリッドシステム「SPORT HYBRID i-MMD」を今後の欧州での電動車ラインナップの中心技術としていくことを表明。搭載車種の拡大も噂され、ホンダの基幹技術へ成長している「i-MMD」について、改めて深掘りしてみよう。

●文:川島茂夫 ●写真:Honda

エンジンと電動モーターの高効率領域をいいとこ取り

日本国内のi-MMD搭載車全6台が勢揃い。左からアコードハイブリッド、クラリティPHEV、インサイト、CR-Vハイブリッド、ステップワゴンスパーダハイブリッド、オデッセイハイブリッド。

HONDA SPORT HYBRID i-MMD Technical Workshop & Experience

静岡県・浜松周辺のホンダ施設で開催された、i-MMDに焦点を当てた勉強会・取材会。開発担当者のレクチャーやディスカッション、i-MMD搭載の国内ラインナップをすべて揃えた試乗会やトランスミッション製造工場見学などが行われた。

守備範囲の広さと量産効果もあって今後の主役に

現在、ホンダはNSXを筆頭に13車型のハイブリッド車をラインナップする。その内、i-MMDを採用するのはPHEVのクラリティを含めて6車型である。パラレル式のi-DCDと同数だが、NSXとレジェンドに採用されるSH-AWDもパラレル式の派生型と考えることができるので、形式ごとの数的にはパラレル式が主流だ。

しかし、i-DCDは軽量小型車向け、SH-AWDは高性能車限定であり、適応の柔軟性は低い。i-MMD採用車種はシビックと姉妹車関係にあるインサイトから常用負荷の大きな1BOX型ミニバンのステップワゴンやミドルサイズSUVのCR-Vまでカバー。組み合わせられるエンジンは車種によって2Lと1.5Lを使い分け、現状では重量級が2L、1.5L車はインサイトとクラリティPHEVである。ちなみにインサイトの車重は約1.4t、2Lのi-MMD車の最大車重はステップワゴンの約1.8tである。

なお、i-MMD車に用いられる駆動用モーターのパワースペックは全車とも同じ。シリーズ式なら動力性能はモーター性能に依存するので、車重の軽重にかかわらずモーター性能が同じなのは違和感を覚えるが、そこはタイヤサイズも含めた総減速比で補正。例えば、ステップワゴンに対してインサイトの総減速比は約15%ハイギヤードな設定となっている。それでも車重差を埋めるほどの違いではないが、セダンと1BOX型で求められる走行性能を勘案すれば妥当な数値と言えよう。

エンジンとミッションの組み合わせの場合、重量をカバーするためローギヤードにすれば加速時や巡航時の回転数が上がりやすくなる。当然、余力感は低下する。ところがモーターにはそれがない。厳密にはあるのだが、防音対策も利いて、その程度のモーターの回転数の差を認知することは不可能。巡航時と全開加速時の騒音の差も然り。高効率な上限速度が多少低下するくらいだ。これは車種適応でのシリーズ式の利点だ。

エンジン直接駆動での走行は高速巡航に限定される。総変速比はステップ変速のトップギヤ相応であり、インサイトの場合は80km/h巡航で約2000回転に設定される。直動は純粋に巡航目的であり、登坂や急加速で負荷が大きくなると解除され、シリーズ制御に戻る。逆に言えば直動機構はパラレル制御による手助けはあっても負担負荷は平地巡航プラスαに留まる。応じて減速機やクラッチ容量も小さくできるわけだ。油圧ポンプ負担の小ささはi-DCDに対する大きなアドバンテージだ。

なお、直動機構の断続は油圧多板クラッチを用い、油圧ポンプは機械式を採用する。電動式ポンプのほうが効率面では有利だが、機械式を用いるのはコストが理由だ。

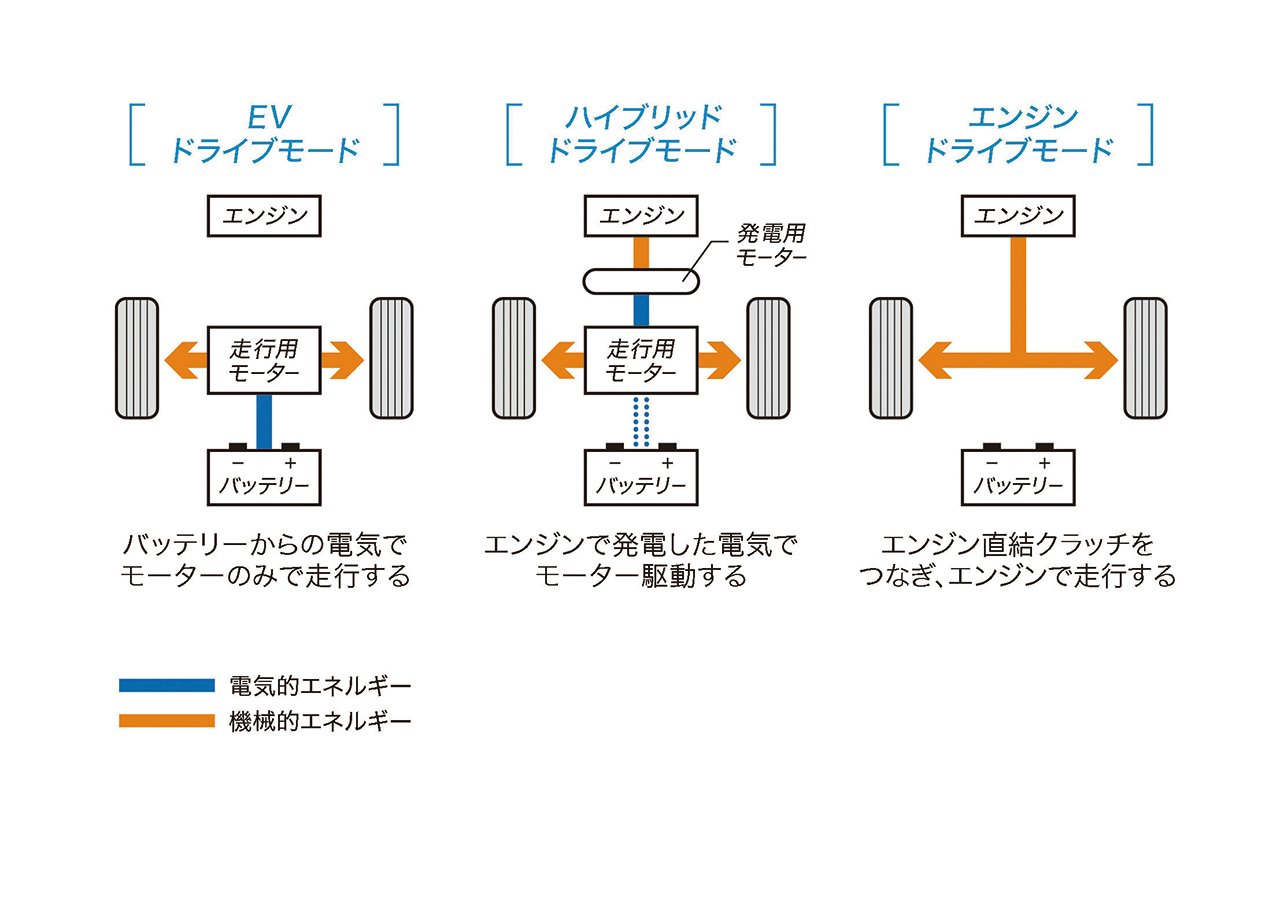

シリーズ式では発電時のロスがあり、モーターは高回転域で効率が低下する。このふたつが直動機構を採用する理由だ。直動なしの純粋なシリーズ式やEVが高速域で効率低下するのはこのためだ。

つまり純電動走行の非効率な部分をエンジン駆動に肩代わりさせ、燃費のスウィートスポットの拡大を図ったのがi-MMDなのだ。

エンジンや電動系の設計共用性の高さや走行状況別のウイークポイントの少なさから、これがホンダハイブリッドの主流になるのは当然。量産化のコスト低減を考えればフィット系も可能性大である。

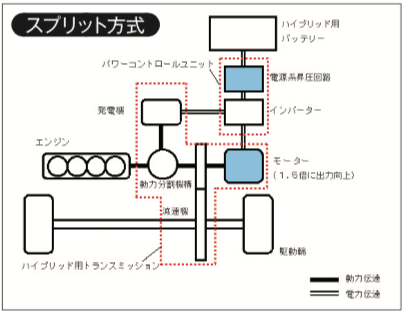

【おさらい】ハイブリッドの種類と特徴

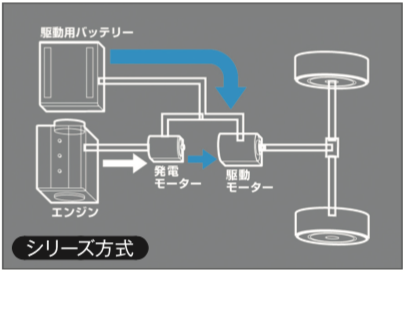

シリーズ方式

エンジンは発電のみに使用し、駆動力を伝えない。日産・e-POWERなど。

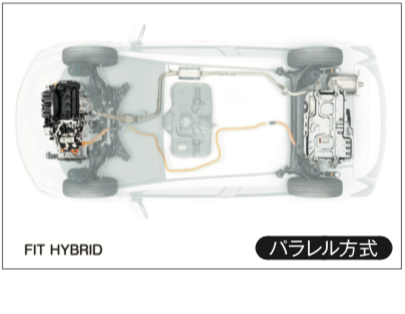

パラレル方式

エンジンは発電と並行して駆動にも使用される。ホンダ・i-DCDなど。

スプリット方式

エンジンのトルクをトルク分割機構で発電と駆動に振り分ける。トヨタ・THS IIなど。

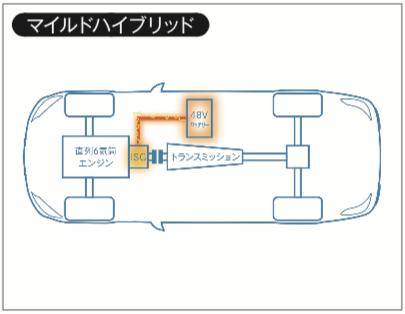

マイルドハイブリッド

パラレル方式の一種で、発電機を駆動補助にも使用する。スズキ・S-エネチャージ、メルセデス・ISGなど。

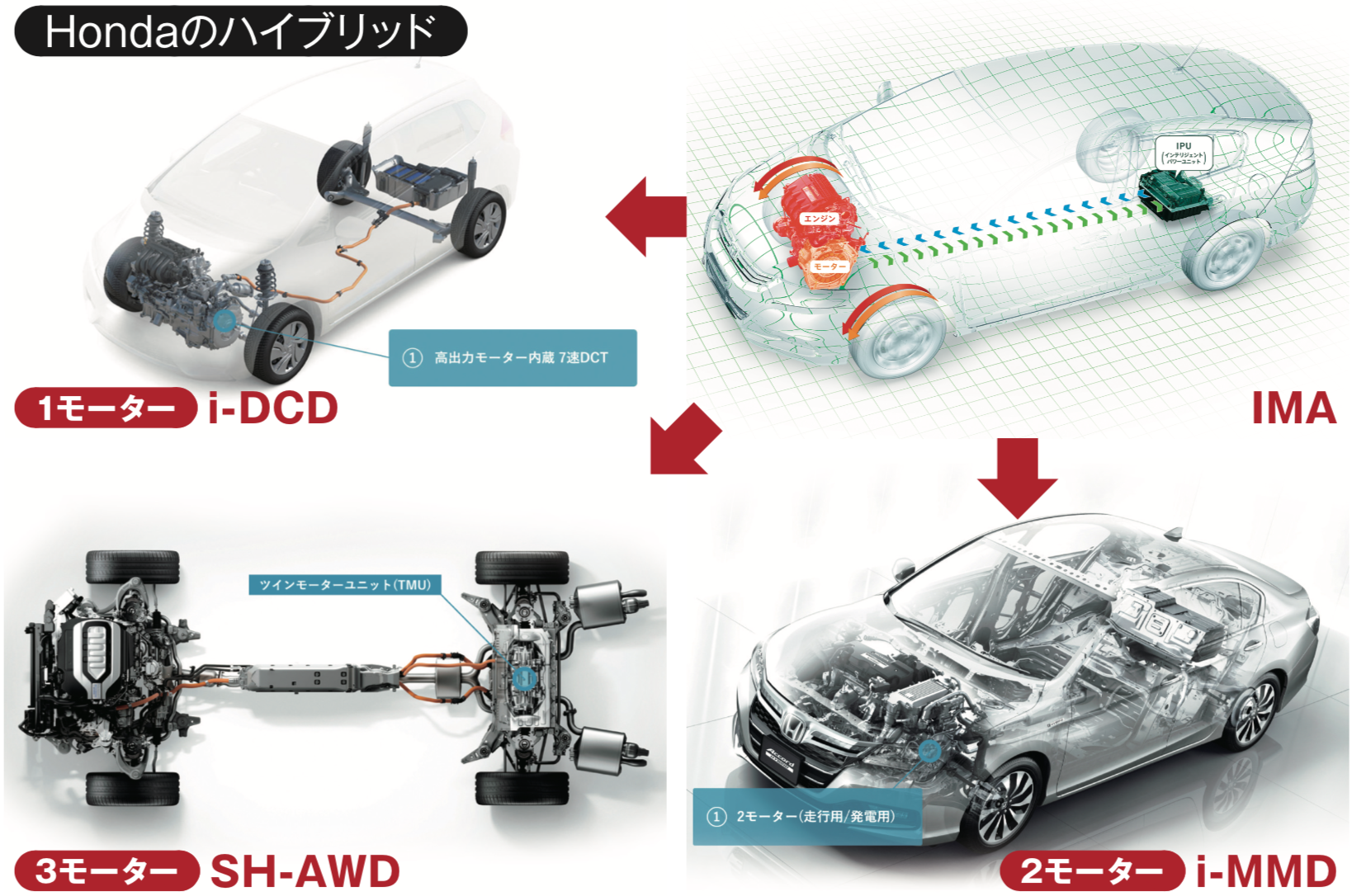

Honda のハイブリッド

初代インサイトのIMAから始まったホンダのハイブリッドは、現在、車種によって3タイプを使い分けている。

i-MMD

エンジン直動を駆使した3モードシステム

エネルギーの供給源がエンジンである以上、機関損失も含めたエンジンの最高効率領域でのエンジン直動が燃費面でも最良だが、加速や巡航速度などで負荷が変化すれば最高効率の制御も変わる。そのセオリーに従っているのだが、重要なのはどのモードで走っていてもドライブフィールの変化を最小に抑えること。そこがi-MMDの特徴のひとつである。

【実走テスト】インサイトチャレンジ@浜名湖

数多の燃費チェレンジで勝利をさらってきた川島選手。今回は果たして…。

i-MMDの燃費のヒミツに迫る!?

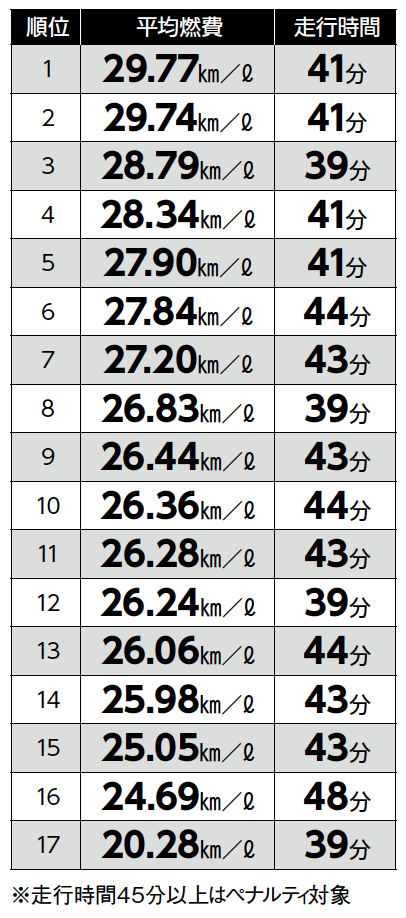

まずは乗って試そう! ということでインサイトでメディア対抗の燃費チャレンジを実施。45分以内に決められた走行距離を走って戻るのがルール。もちろん法規とマナーは厳守。あらかじめ推奨ルートが設定されており、どの媒体も同じコースを走った…はず。順位よりも数字のバラつきに注目すれば、システムの実力を推し量ることができる。

![]()

運転技量による差が大きいのはシステムとしては×だが、果たしてi-MMDは…?

競技車両(?)はインサイト EX。バッテリー残量を揃えた状態でスタート。推奨ルートは交通教育センターレインボー浜名湖を出て、三ヶ日ICから浜松西ICまで東名高速を走り、同センターに戻るコース。起伏も速度もそこそこ上下するコースだ。

カタログ値だけではない“使える”燃費性能を実証

燃費のスウィートスポットを外さずに走る、が省燃費のコツである。スウィートスポットが狭いほど攻略し甲斐もあればライバルを出し抜く可能性も高まる。しかし、クルマの出来としてはスウィートスポットが狭いのは短所。職人芸的運転でなければカタログ燃費は夢のまた夢、ではしょうがない。

インサイトはi-MMDの最新モデルである。以前試乗した印象でもスウィートスポットが広い。これはCR-Vなど最近のi-MMD車にも共通するが、幅広い回転域を速度や加速状態に応じて柔軟に使いながら燃費を稼ぐことからしても、これは間違いないだろう。余談だがエンジン回転数をCVT車のように制御するのもi-MMDの特徴である。

コツは直動使い。と言っても平地70km/h以上が作動の目安。降坂等なら60km/h以下でも作動するが、初見の一般道では無理。先の道路状況が分からなければ、都度都度に合わせて走らせるしかない。

で、走行中、後続車を見たら試乗車のCR-Vがいる。「他の試乗車も燃費チャレンジと同じルートを走るの???」。月刊自チームは第一グループである。ナビに従い初めての道を進むのとではコース習熟度が大差じゃないの。

しかも、朝から降り続いた雨空は回復基調。こっちは抵抗になる水溜まりを避けながら変則的な走行ラインなのに、後続グループはドライ路面である。

「すでに勝利の道は閉ざされた」と諦めたが、それでもベストを尽くすのは参加者の義務。1位とは言わないが、3位くらいには入れるのではと淡い期待を持って走らせていた。

結果は6位。燃費スウィートスポットの広いクルマである。必殺技はない。大差は付かなくても、走行条件の差はわずかでも埋め難い差を生み出す。

負け惜しみも半分くらいはあるにしても、燃費結果一覧がスウィートスポットの広さを雄弁に語る。1位と10位の差は約13%。1位と月刊自チームでは約6%でしかない。丁寧な運転をしていれば自然と超低燃費。使える省燃費性能を実感させる結果となった。

燃費チャレンジ以外の時間帯は、i-MMD搭載ラインナップから希望の車種に試乗することができた。

i-MMDをもっと知る

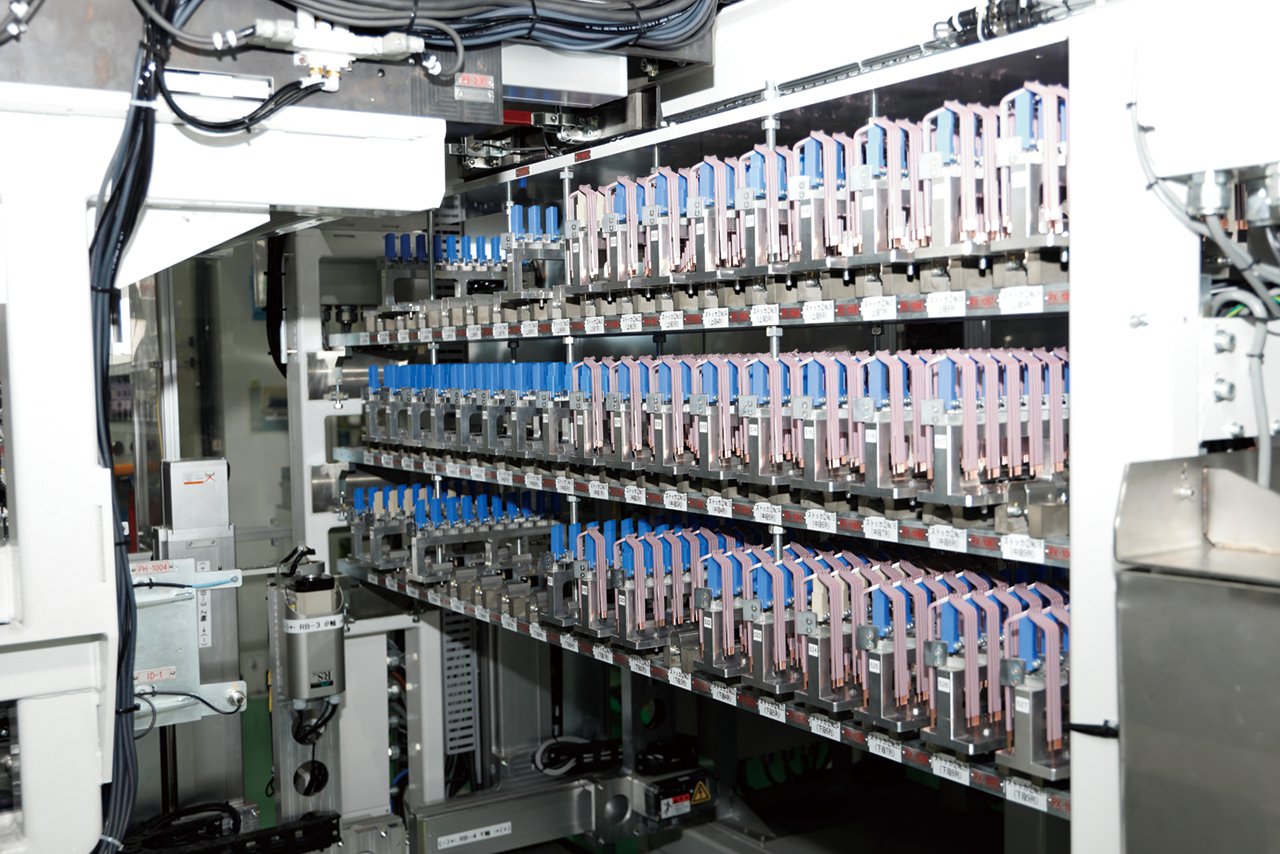

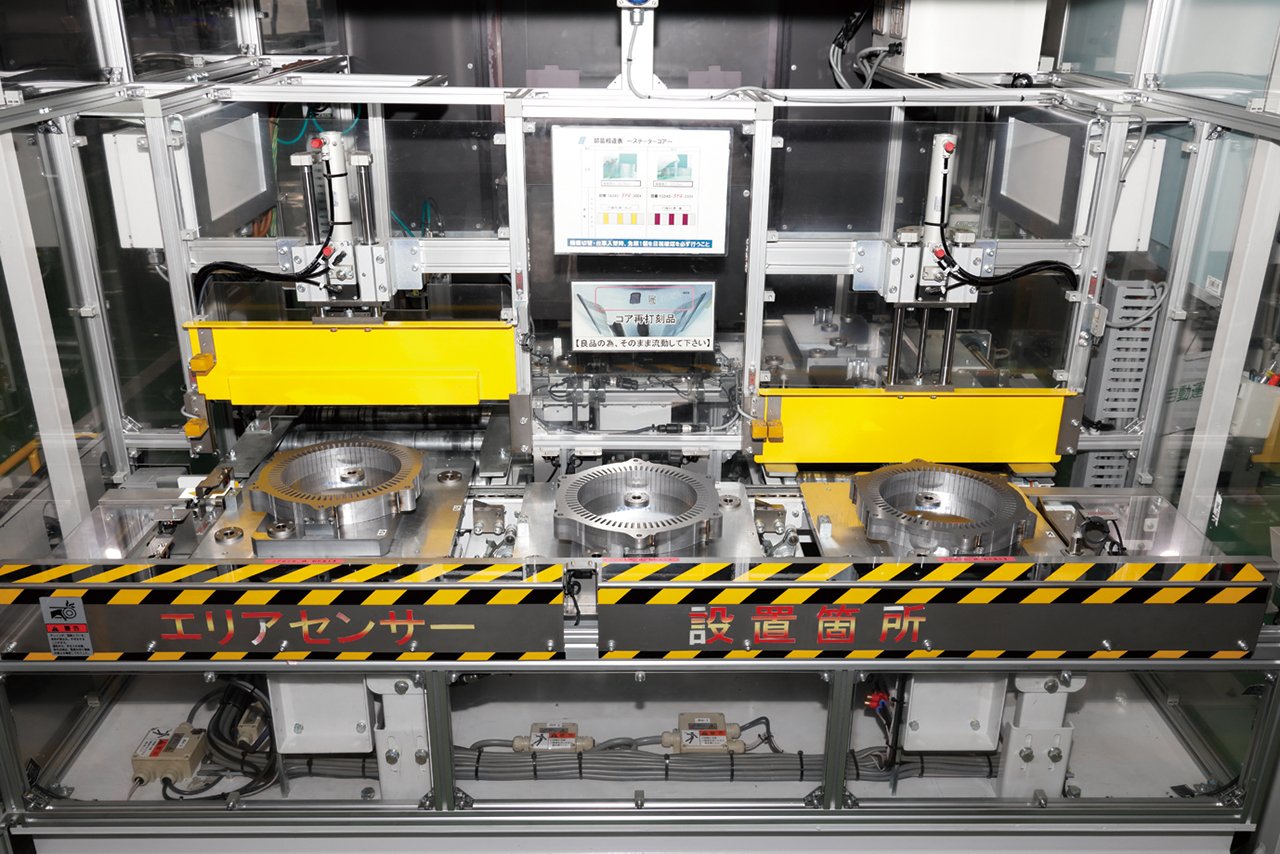

ホンダのトランスミッション製造部(浜松工場)で、i-MMDの心臓部とも言えるモーター搭載ミッションの生産を見学した。

本田技研工業 トランスミッション製造部

ホンダ誕生の地である浜松に’54年に設立。かつては2輪の生産を担ってホンダを世界一のバイクメーカーに押し上げ、現在はAT、CVT、そしてスポーツハイブリッド(モーター搭載ミッション)の生産拠点となっている。

![]()

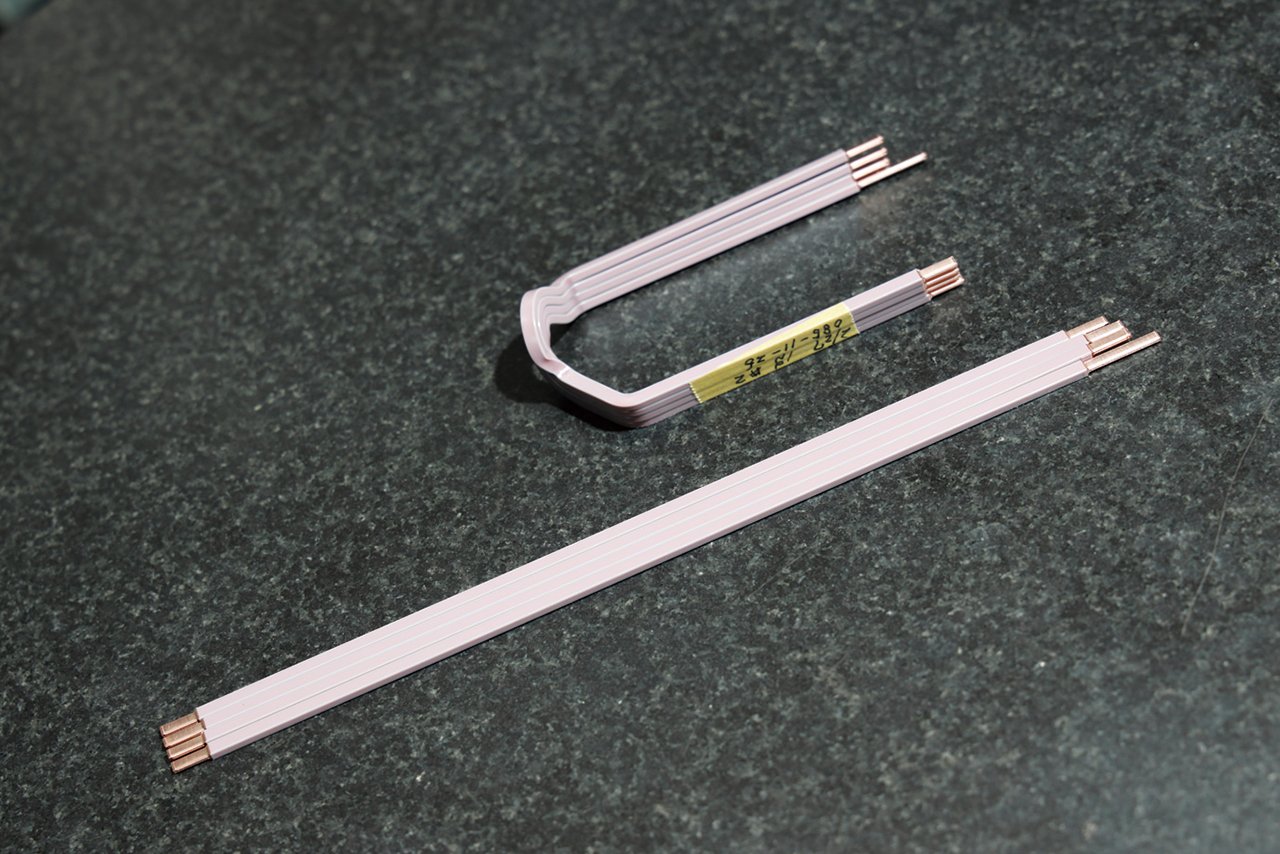

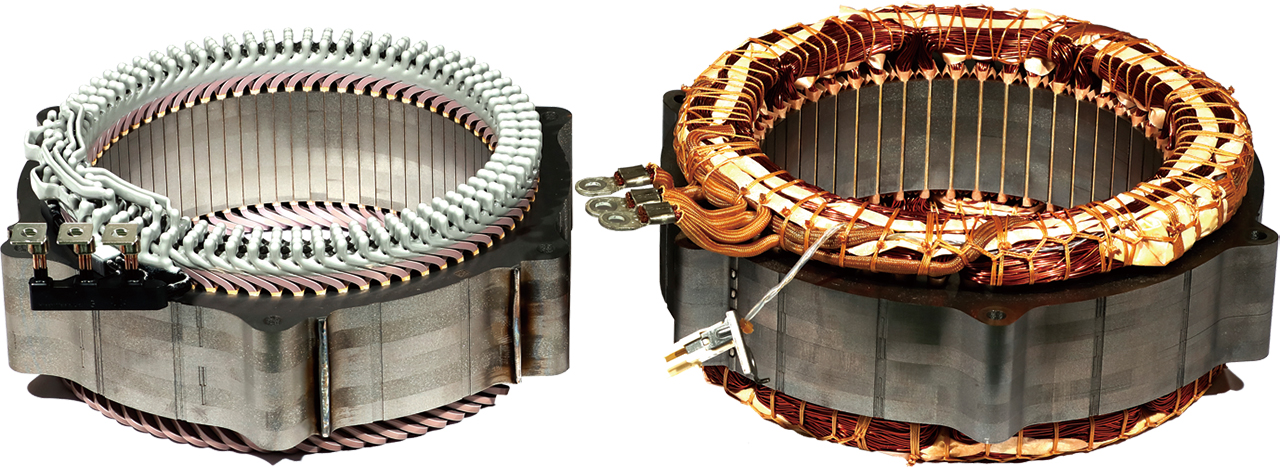

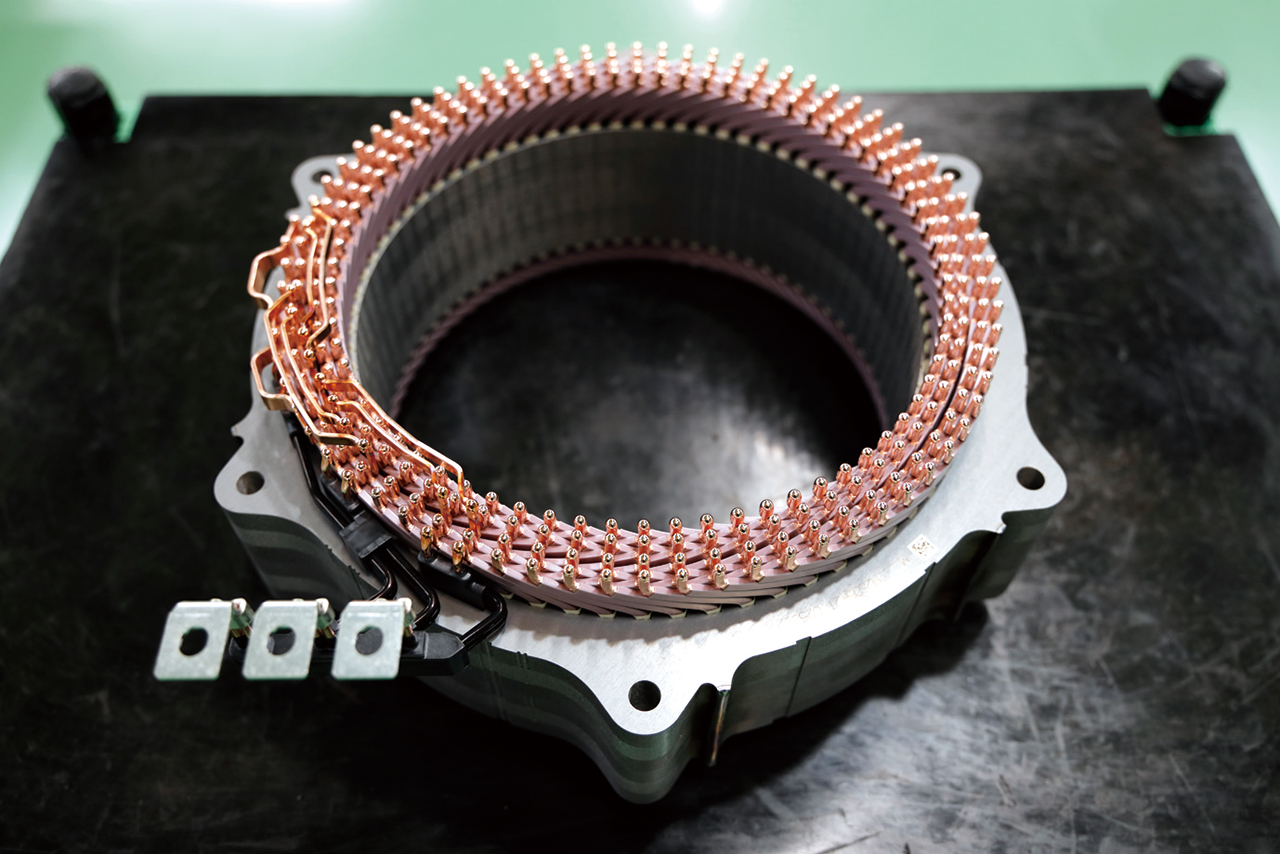

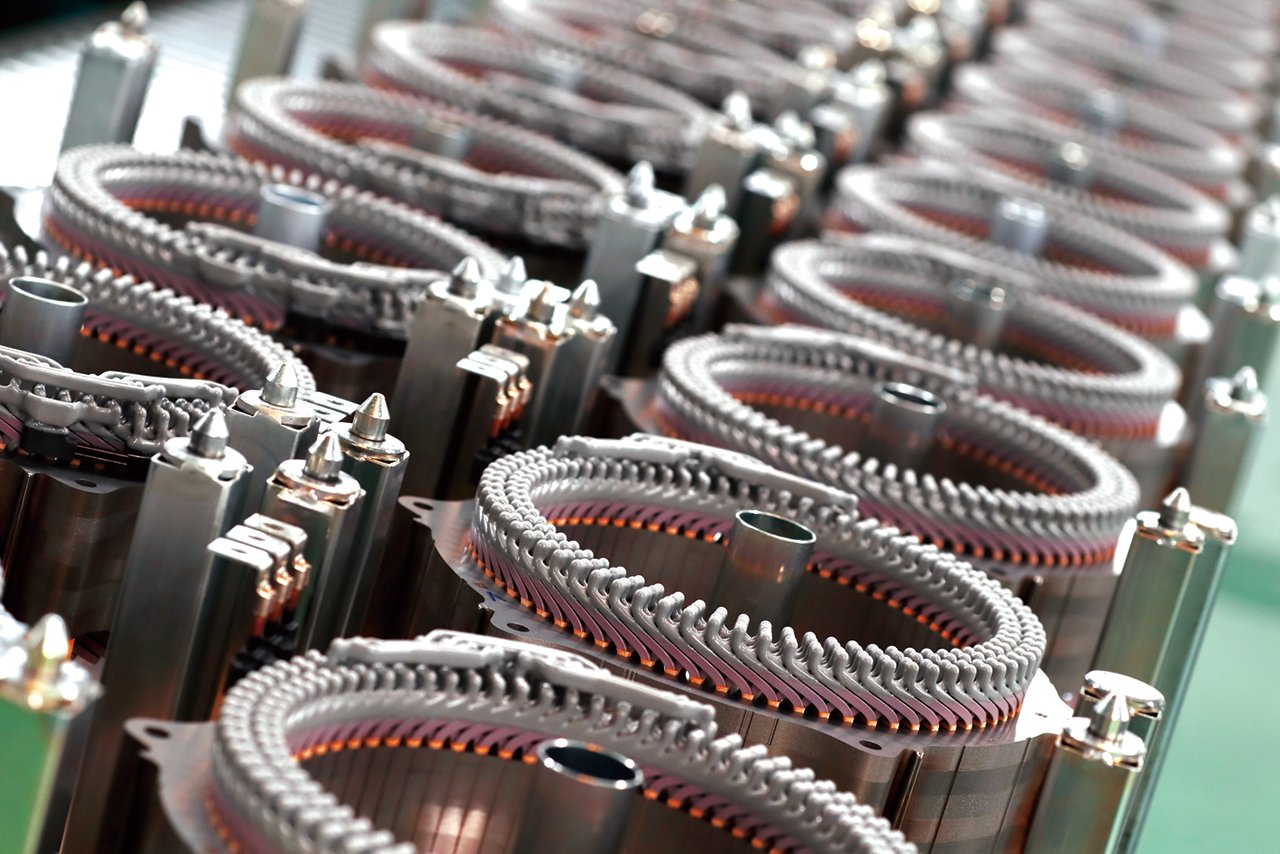

i-MMDの新旧モーター。コイル巻きの旧仕様に対し、最新仕様では角型ワイヤーを成形してはめ込み、溶接する手法を採用している。

製造工程にもホンダらしい独創性が随所に見られた

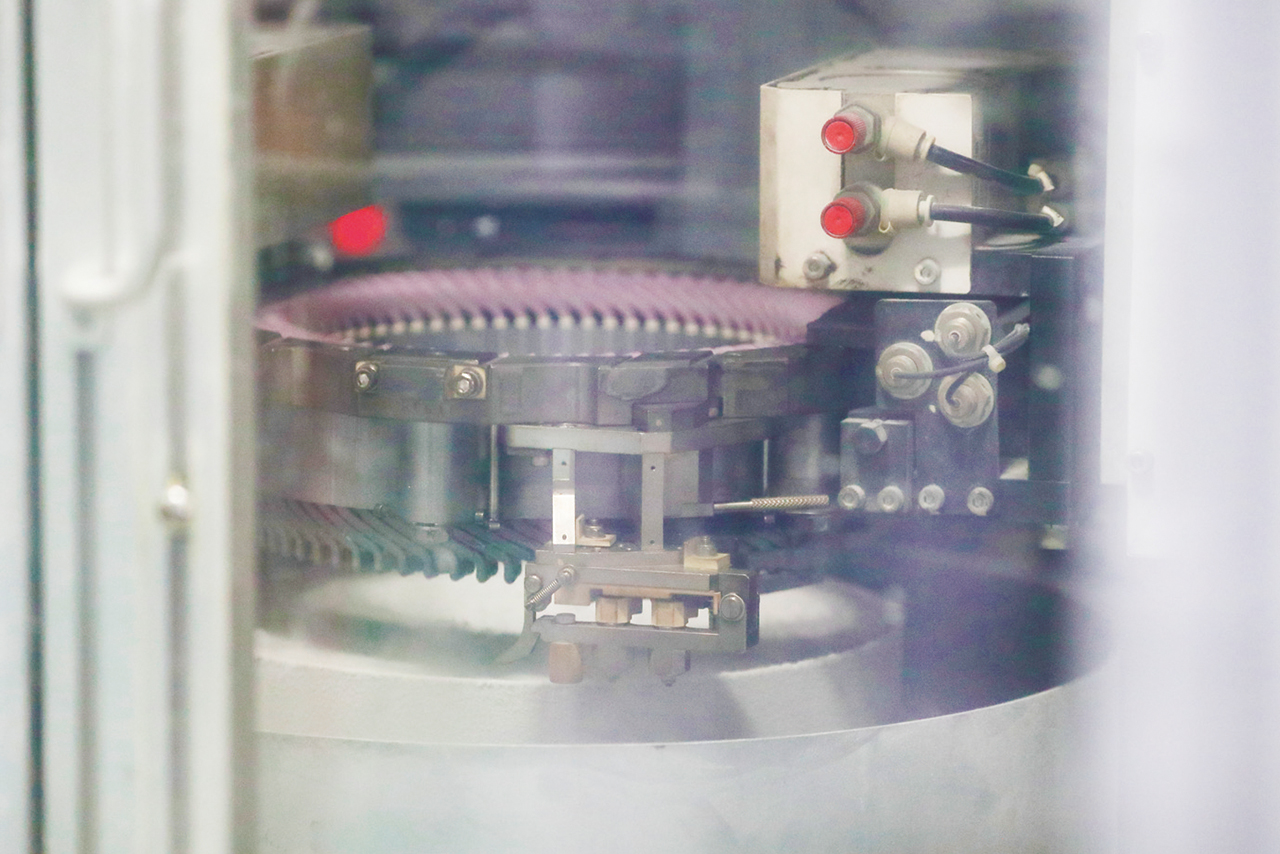

i‐MMDの生産ライン。直線的配置の従来ラインに加え、コの字配置の新ラインも追加されている。

性能と効率の向上と生産性がすべてなのだ。コイルの巻き線は一般的な丸線ではなく角線を用いる。言うまでもなく隙間無く巻き、巻き線の巻き数と断面積を最大化して、コンパクトで大パワー化するためだ。ところが角線をムラなく綺麗に巻くのは極めて難しい。

i-MMDのモーターのコイルは短い角線をまとめて穴に差し込み、成型した後に端を結線(溶接)してコイルに仕上げている。結線した部分は非絶縁なので結線後に絶縁皮膜を施す。ぎっちり詰まった設計だけに、絶縁工程は設計でも製造でも要のひとつだ。

クルマ用ならではと感心したのが絶縁部の保持。結線部絶縁の粉体塗布も、巻き線投入時の絶縁紙と絶縁素材の含浸など不要な隙間がない。これなら振動によって絶縁被膜が壊れることもないだろう。

限界設計を施しながら普及可能とする大量生産技術を開発する。i-MMDも先進的なら製造工程もかなり先進的。同時にホンダらしい独創性が感じられた。

生産工程を見学

従来ラインでも驚きだったのに、新ラインはさらなる改良版だという…。

![]() 【1】フォーミングワイヤー供給エリア

【1】フォーミングワイヤー供給エリア

ロールで搬入される角型ワイヤを伸ばして3次元成形し、コアに投入できる形に。

![]() 【2】コア投入・絶縁紙挿入

【2】コア投入・絶縁紙挿入

コアに絶縁紙をセットし、ワイヤを投入。従来ラインは全周一斉、新ラインは分割投入だ。

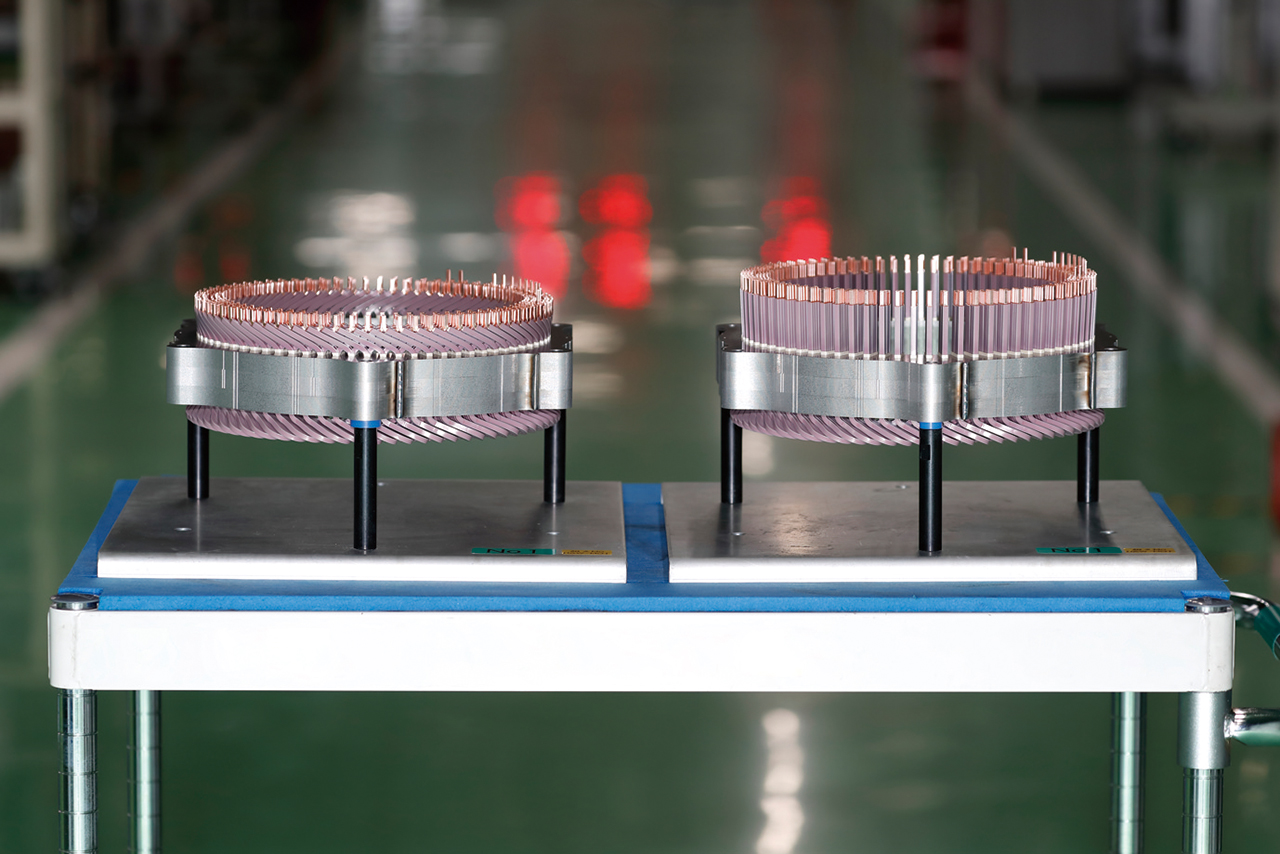

![]() 【3】ワイヤー曲げ

【3】ワイヤー曲げ

ワイヤーをセットした状態(右)から曲げ加工を施し(左)、結線すべき線同士を隣接させる。

![]() 【4】TIG溶接

【4】TIG溶接

TIG溶接により回線が形成される。外部端子類もこのときにセットして溶接される。

![]() 【5】粉体塗布

【5】粉体塗布

粉体塗装によって絶縁。粉体を溶かすのは従来ラインは電気発熱、新ラインは温風だ。

![]() 【6】検査工程

【6】検査工程

完成したi-MMDの心臓部は、抜き取り検査ではなく全数検査を経て合格品となる。

![]() 【完成品】

【完成品】

無駄なスペースが皆無の緻密な仕上がりは、機能美すら感じさせる。

クルマ以外のHondaを知る

取材会ではi-MMD関連以外のプログラムも用意され、普段は触れる機会の少ないホンダの一面を体験することができた。

電動&ハイブリッドスクーターに試乗

125cc規格のためEVもパワー控えめ

EVは低速の加速性能が良好。電動の苦手な発進や極低負荷のコントロール性もいい。扱いやすい。半面、50km/h以上の加速は鈍く、最高速もエンジン仕様に劣る。回生ブレーキ機能もない。航続距離は60km/h定地で41km。無音走行などスマートなライディング感覚に購入欲(リースだが)を刺激されるが、発展途上の感は否めない。同時に試乗したハイブリッド仕様のほうが性能的にも現実的だった。

![]()

ガソリン125ccとハイブリッド、純EVの3車を乗りくらべた。ハイブリッドは1つ、EVは2つの着脱式リチウムイオンバッテリーを搭載。

PCX(125)

ホンダのベストセラー125ccスクーター。130kg、12PS、1.2kg・m、34万2360円。

PCXハイブリッド

PCXに1.9PS/0.44kg・mのモーター補助を追加。回生なし。135kg、43万2000円。

PCXエレクトリック

144kg、最高出力5.7PS(定格0.98kW)、最大トルク1.8kg・m。リース&レンタルのみ。

船外機工場見学&浜名湖クルージング

細江船外機工場

ホンダ船外機全機種を逐次生産。恐るべき記憶力&作業スキルだ。

V6・3.6L、250馬力の操船を体験!

ホンダマリン最強の「BF250」搭載艇に乗船し、細江船外機工場から出艇。

スロットル開度7割くらいの航走では舳先が上がって前が見えない。「速度を出せば舳先が下がります」とのアドバイスで9~10割に上げる。これが巡航状態。つまり、船外機にとって最高出力は実用性能の範疇。乗用車に比べると超ヘビーデューティな世界なのだ

パワープロダクツ体験

誤操作対策も万全、気軽に作業効率アップ

久々のホンダ汎用の世界。要点はふたつ。「簡単に使える」と「安全に使える」である。素人がいきなりちゃんとした畝を作れるのだからその能力は推して知るべし。燃料に市販カセットガスボンベを用いるなど、小規模農作業の機械化を身近に感じさせてくれた。