車の最新技術

更新日:2020.03.02 / 掲載日:2020.03.02

HONDA「 e : HEV」の魅力 早わかり

クルマの未来がEV(電気自動車)に向かっているからといって、EV以外は技術的に遅れているのかというと全く違う。EVベンチャーが手を出せない、高い技術力を必要とする内燃機関の世界では、ユーザーにより高い価値を提供すべく、燃焼の追究やEV技術との融合など、新技術が次々に生まれているのだ。

HONDA【e : HEV】

複数のハイブリッドシステムを有するホンダが今後の中心技術と宣言したのが、“SPORT HYBRID”の枕詞を外した、2モーター式の「e:HEV」だ。“エンジン屋”のホンダが主力と見込んだパワートレーンの最新像に迫る。

上級車種向け2モーターハイブリッドがコンパクトカーにも搭載可能に!!

新型フィット ※写真はプロトタイプ

新型フィットの最大のポイントと言えるのがe:HEVの採用だ。従来の1モーター式とは異なる走行フィールを獲得している。

誰が運転しても効果アリ。広い守備範囲を誇る

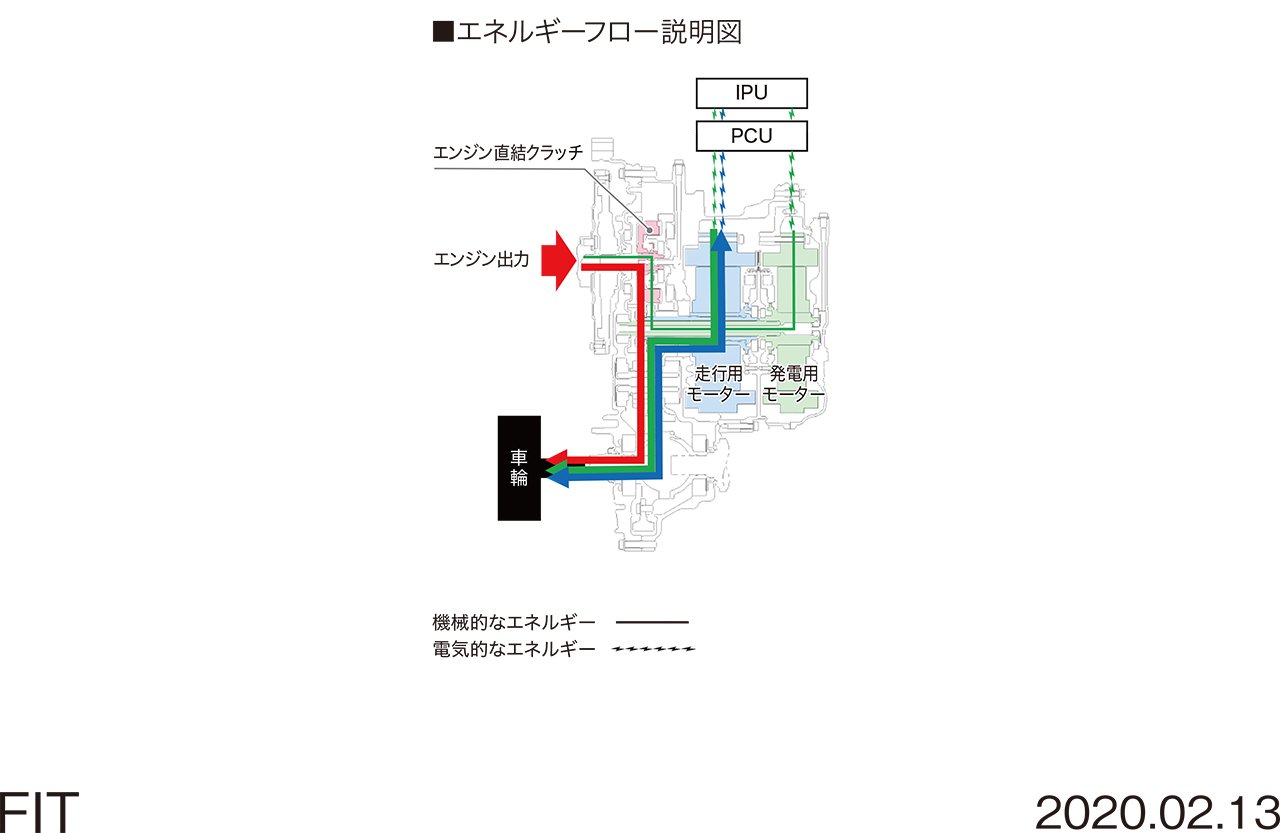

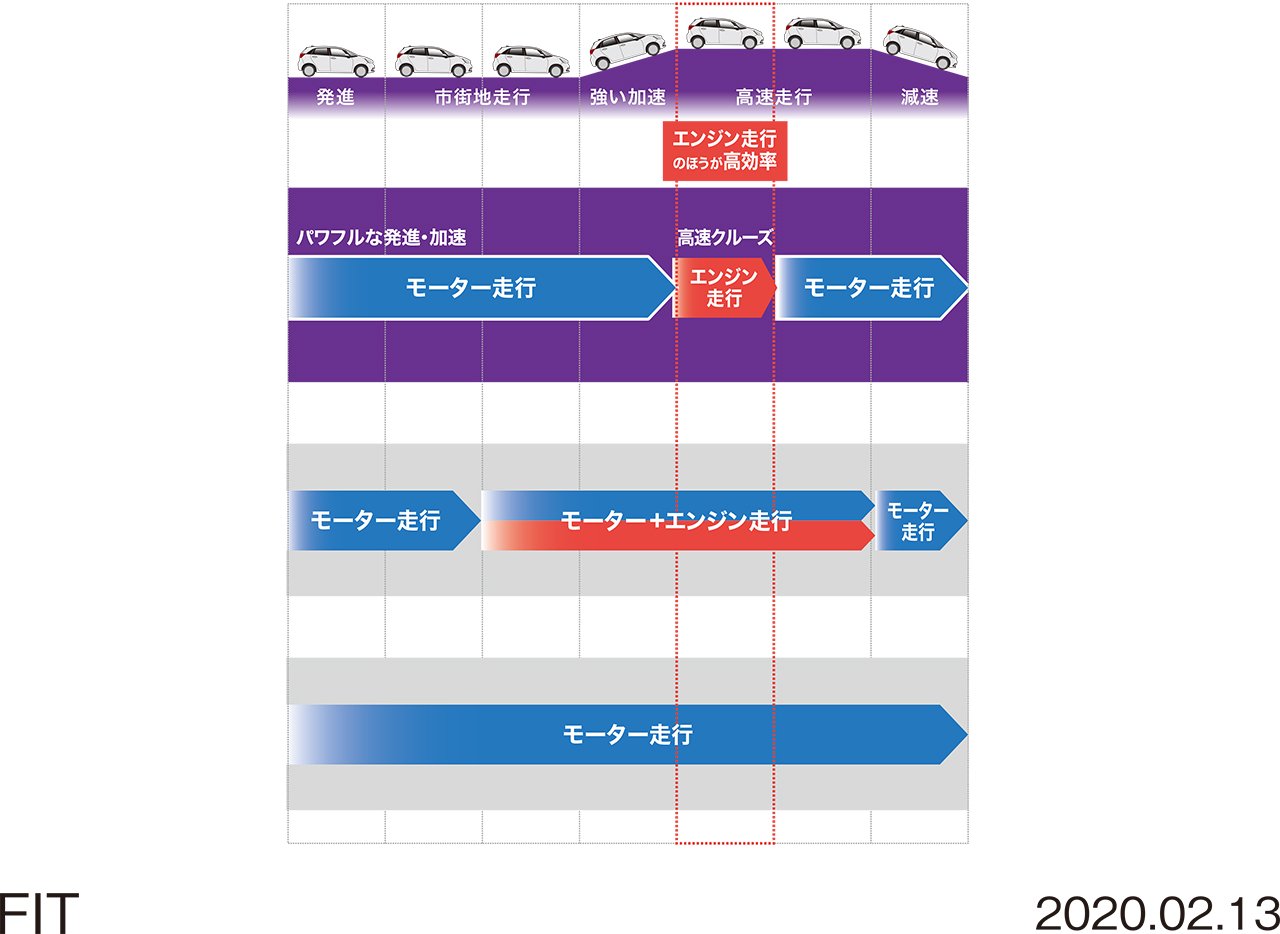

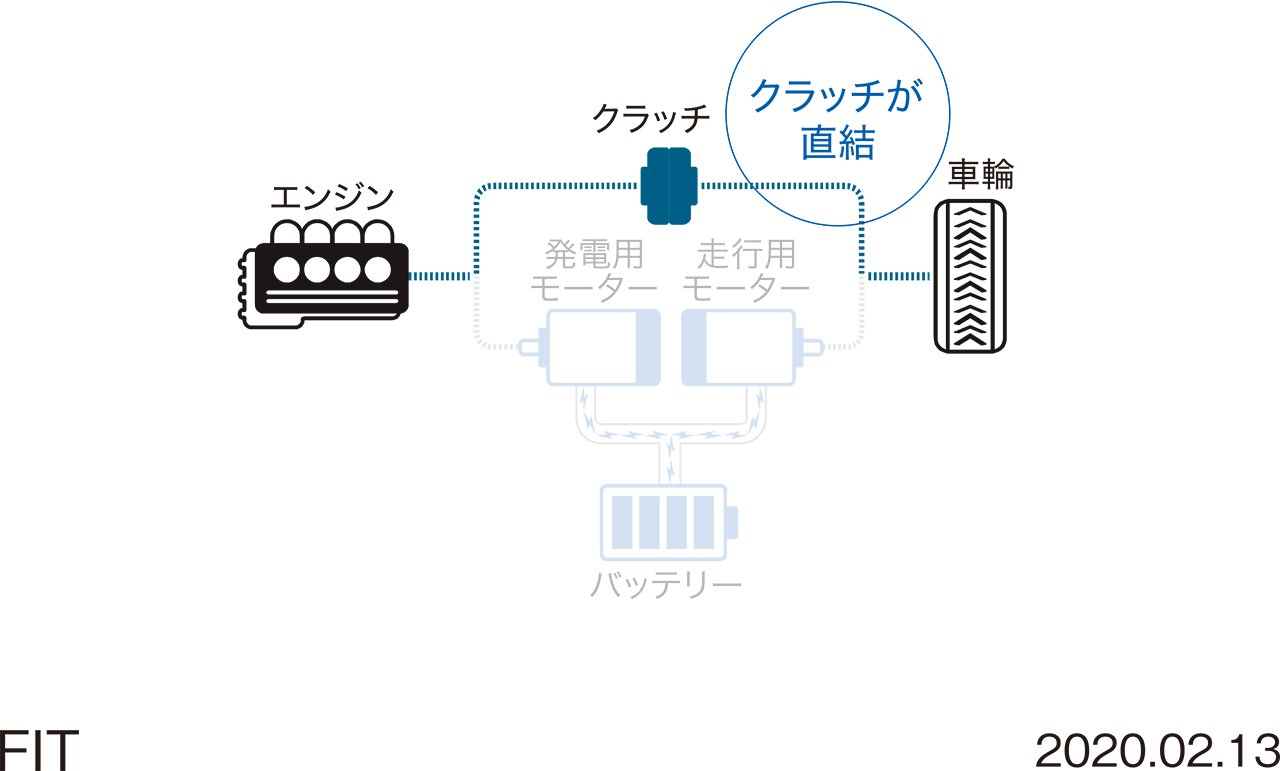

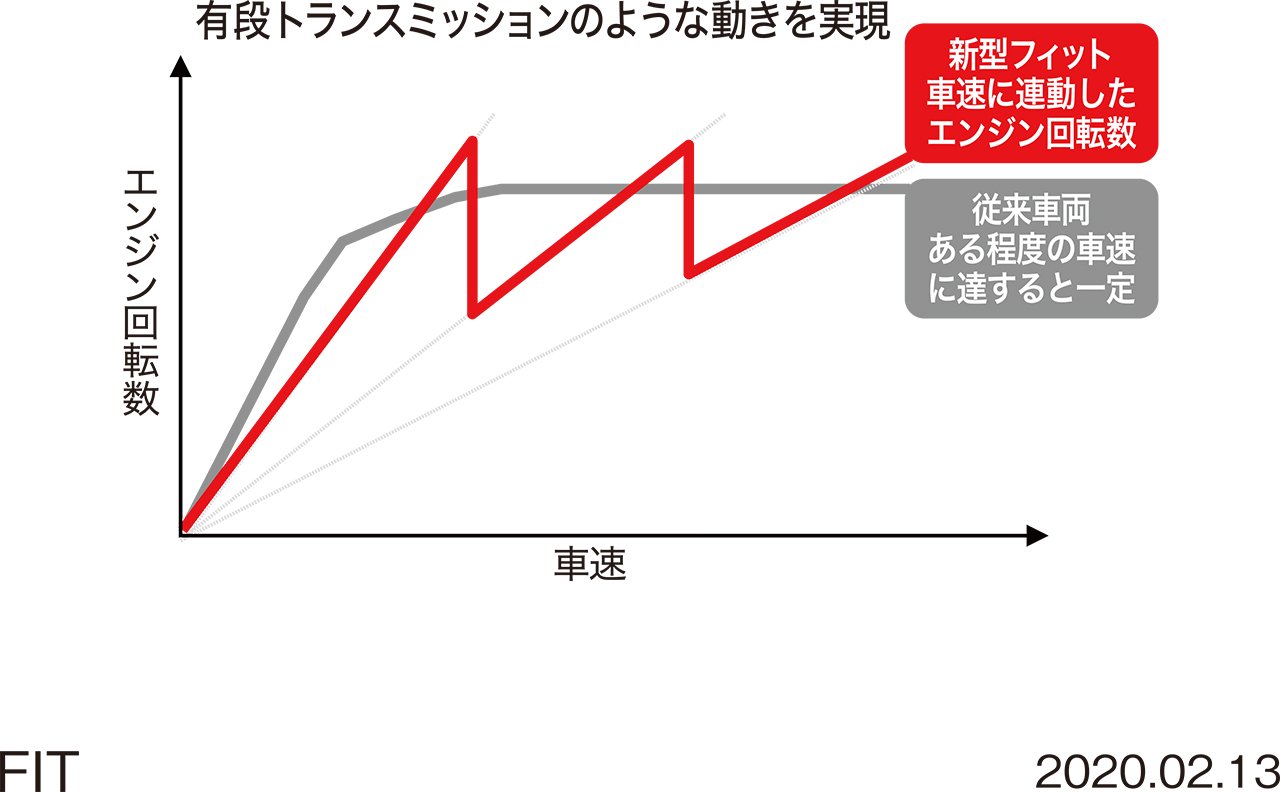

フィット以降、名称を「e:HEV」に変更しているが、9代目アコードから採用していた「i‐MMD」と基本的に同じである。ちなみに発売順次ではフィットより先にステップワゴンのMCからe:HEVの名が採用されている。 e:HEVの技術的特徴はシリーズ式を基本にエンジンの駆動力を直接駆動輪に伝える機械式の駆動系を併設したことにある。シリーズ式はエンジンによって発電した電力により電動モーターを稼働し駆動力を得るのが特徴。ただし、現代のシリーズ式は駆動用バッテリーを搭載するのが一般的であり、外部充電機能を除けば、構成的には発電機を搭載した電気自動車に等しい。つまり、駆動や回生の性能は電気自動車相応である。 低速からトルクフル、内燃機では不可能な高レスポンス等々、電気自動車の長所をそのまま活かせるのが特徴だが、同時に高速域での効率低下という短所も引き継いでしまう。そこでエンジン直動機構を併用し、電気自動車が苦手な中高速域の効率を改善したのがe:HEVである。 エンジン直動機構は負荷が安定した巡航から緩加速時に作動し、この状態ではエンジン駆動と電動を併用するパラレル式ハイブリッドとして制御。また、急加速などの高負荷時や回生時は直動を解除し、シリーズ式で駆動を行う。 e:HEVについて、もうひとつ特徴を付け加えるなら、エンジン制御もホンダらしいこだわりがある。シリーズ式ではエンジンは発電効率優先の設計となり、e:HEVでも全域アトキンソンサイクル稼働のハイブリッド専用エンジンを搭載するが、エンジン稼働中のドライブフィールを自然にするために加減速や車速などの走行状況を反映したエンジン回転数制御を行っている。加速時に直動からシリーズ式に移行する時もダウンシフトしたような感覚であり、内燃機車やパラレル式からの乗り換えでも違和感なく運転できるドライブフィールも特徴とする。 高効率のスイートスポットの広さ、ドライブフィールの自然さ、適応車種の幅広さ等でハイブリッド車をリードするシステムだ。

![]() 主な採用車種

主な採用車種

新型フィット e:HEV●価格:199万7600~253万6600円●発売日(最新改良):’20年2月14日(未実施)

インサイト●価格:332万2000~356万4000円●発売日(最新改良):’18年12月14日(未実施)

CR-V ハイブリッド●価格:385万4400~444万1800円●発売日(最新改良):’18年11月1日(未実施)

ステップワゴン e:HEV●価格:342万7600~409万4200円●発売日(最新改良):’17年9月29日(’20年1月9日)

【Check!】e:HEV

高速も楽々、フィールも実用燃費も定評あり

フィットへの展開で、ホンダ・ハイブリッド戦略は特別な高性能車以外はe:HEVになると思われる。i-MMD時代から自然なドライバビリティやドライブフィールの実現と実用燃費の向上に積極的であり、高速走行での余力感には定評がある。パラレル式のi-DCDに比べるとドライブフィールの小気味よさで劣るが、「発電機で走らせている」感覚が少ないので、慣れるまでそう時間は掛からないだろう。コスト的にはハイブリッド車標準の範疇だが、駆動用バッテリー性能への依存度が高いシステムでもあり、今後の駆動用バッテリーの性能向上とコストダウンも期待。名称変更はハイブリッド真打ち宣言とも言える。

コスト/安さ:★★★ 価値/効果:★★★★

星取表:★★★★★=最高! ★★★★=とても良い ★★★=良い ★★=ふつう ★=今イチ

システムのコンパクト化でレンジ拡大

従来ラインナップ(i-MMD)

新型フィット

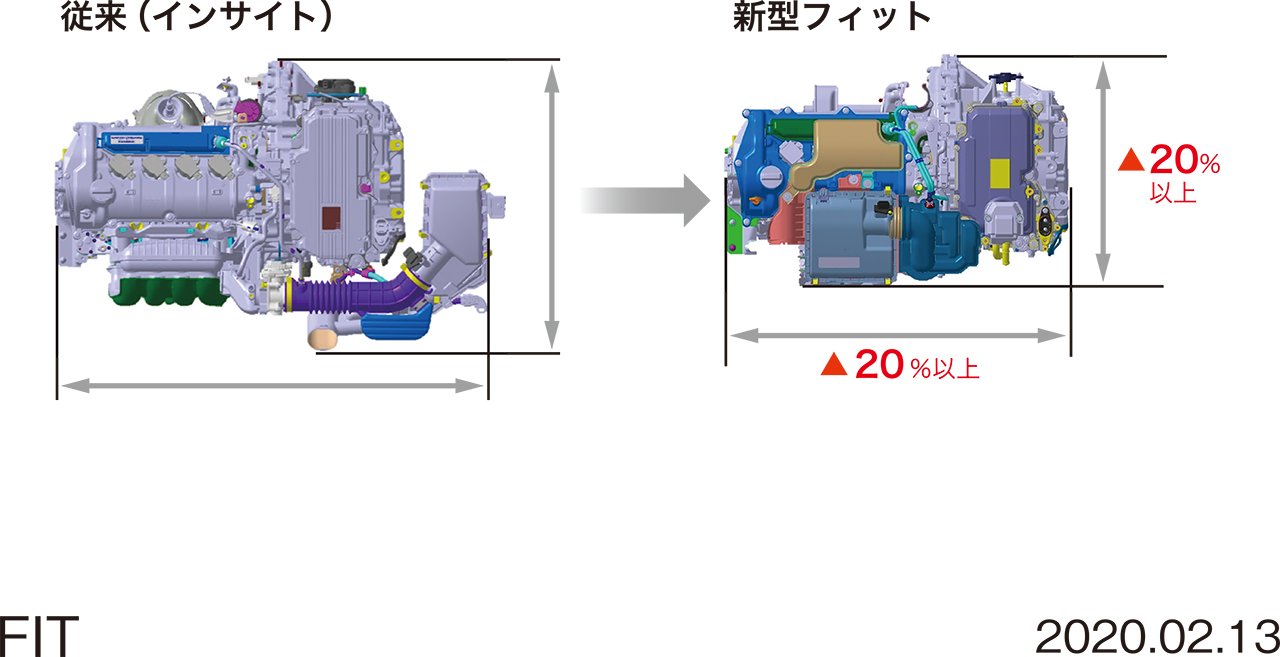

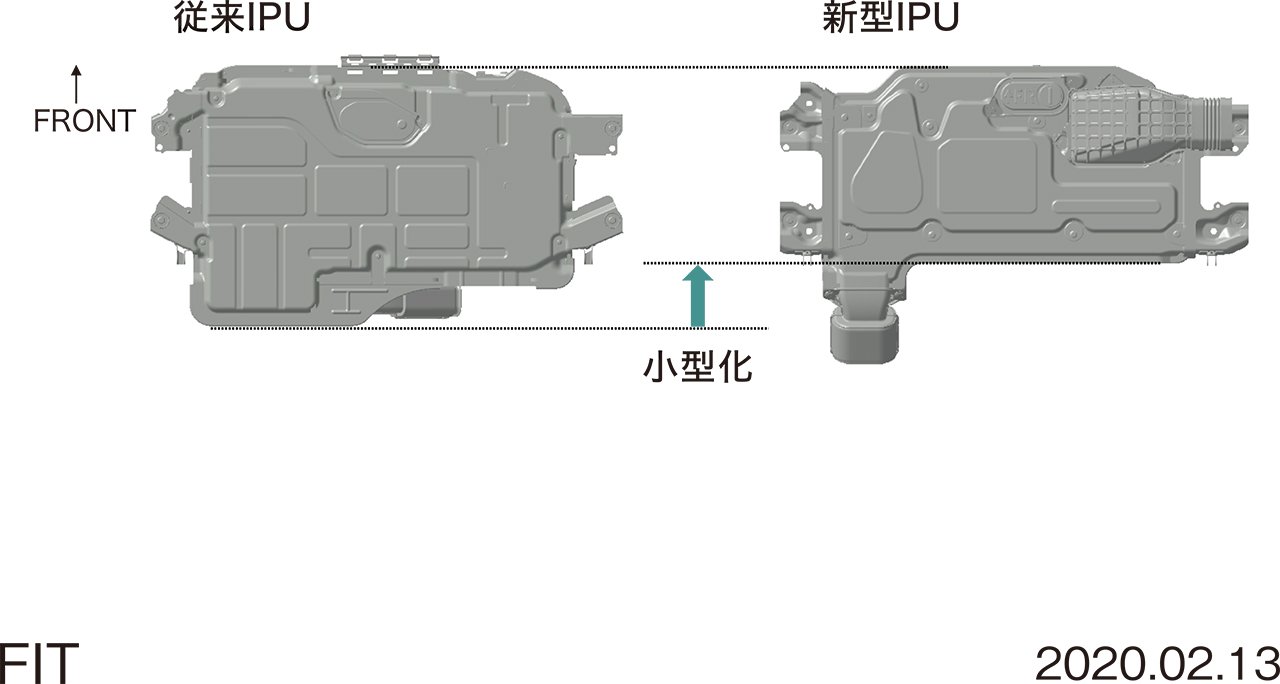

i-MMD=e:HEVは、これまでも主力システムではあった(写真:’19年2月のi-MMD搭載車)。が、ステップワゴンでもボンネットの異なるスパーダにしか搭載できないサイズで、i-DCDよりも高コストであり、コンパクトカーには未採用だった。新型フィットへの搭載は、サイズとコストの壁を越えることで実現したのだ。

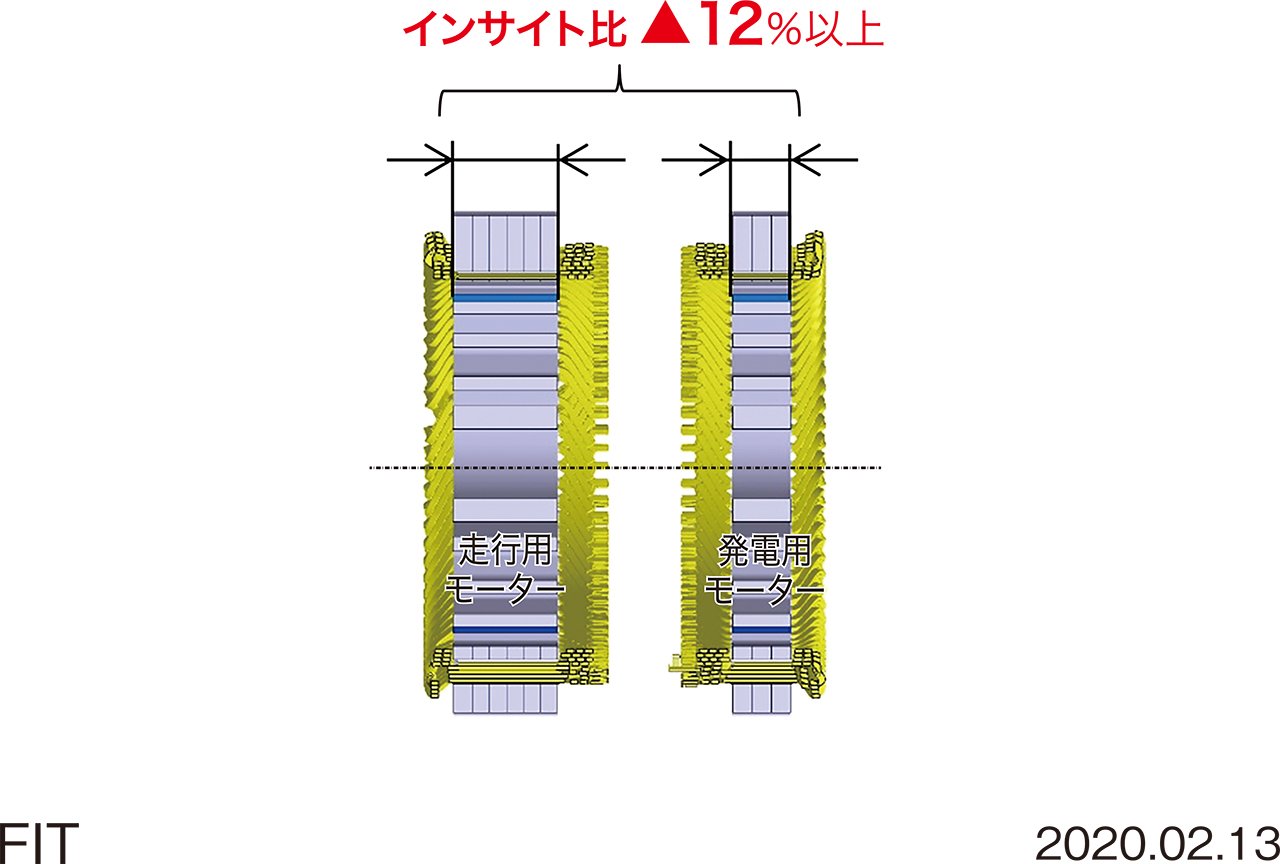

モーターの小型化をはじめ、部品の新設計や配置の最適化で大幅な小型化を達成している。

新開発モーターは小型化を果たしながら大トルクを発生させる。

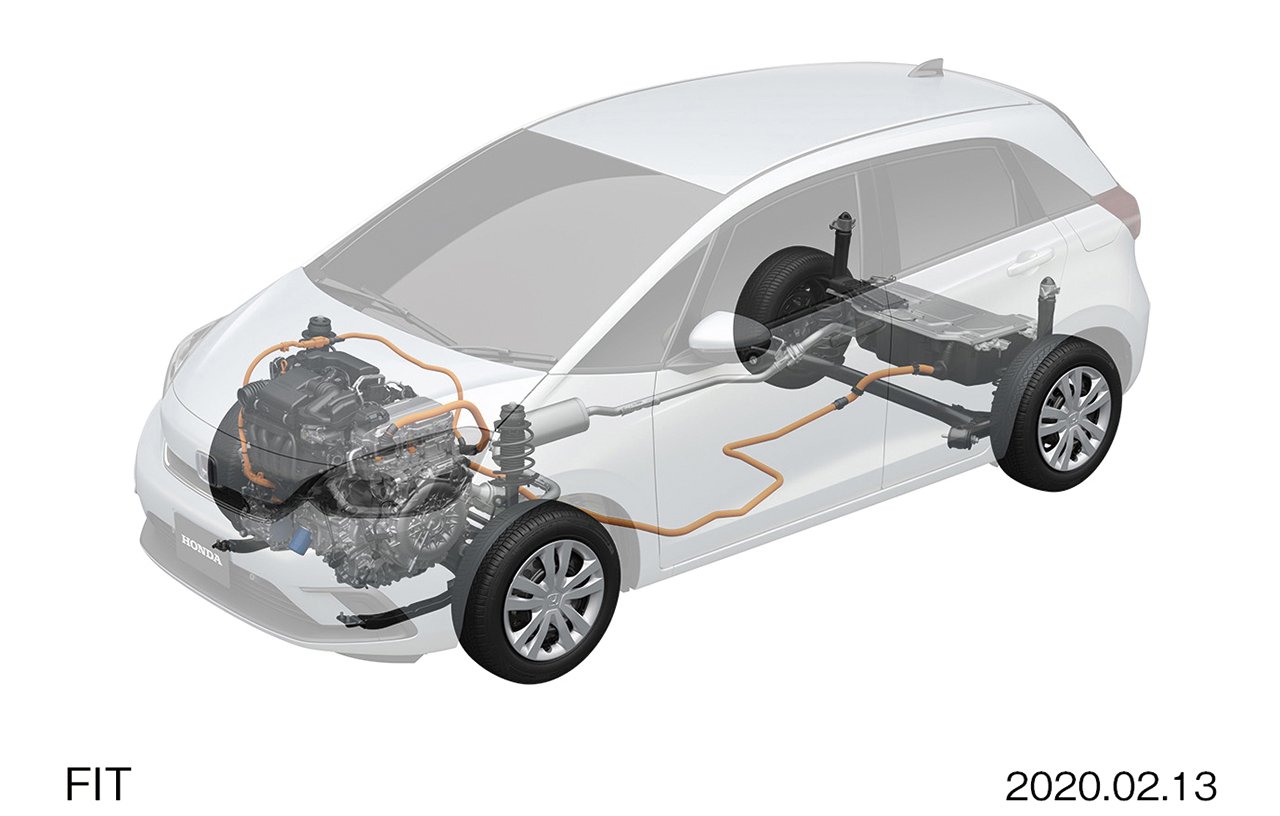

仕組みは「2モーター+クラッチ」

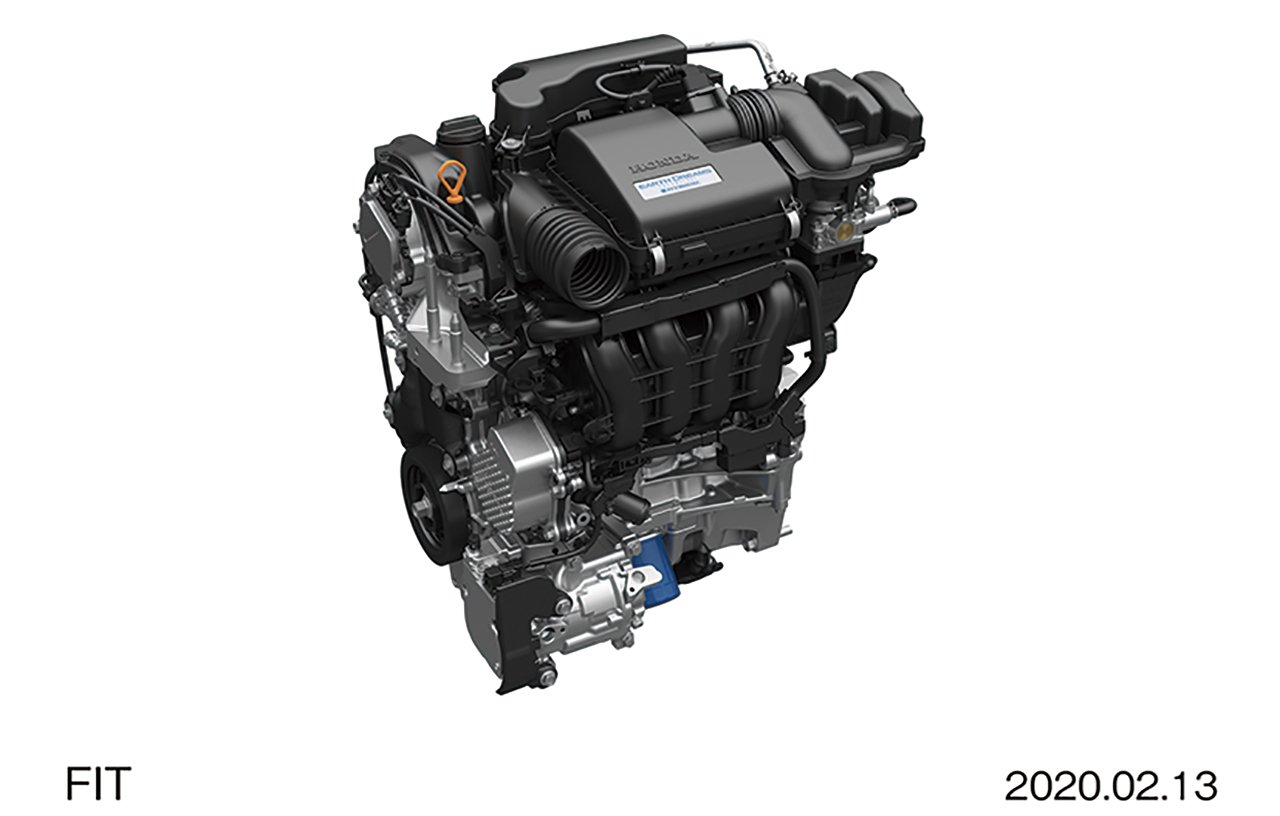

1.5Lアトキンソンサイクルエンジン

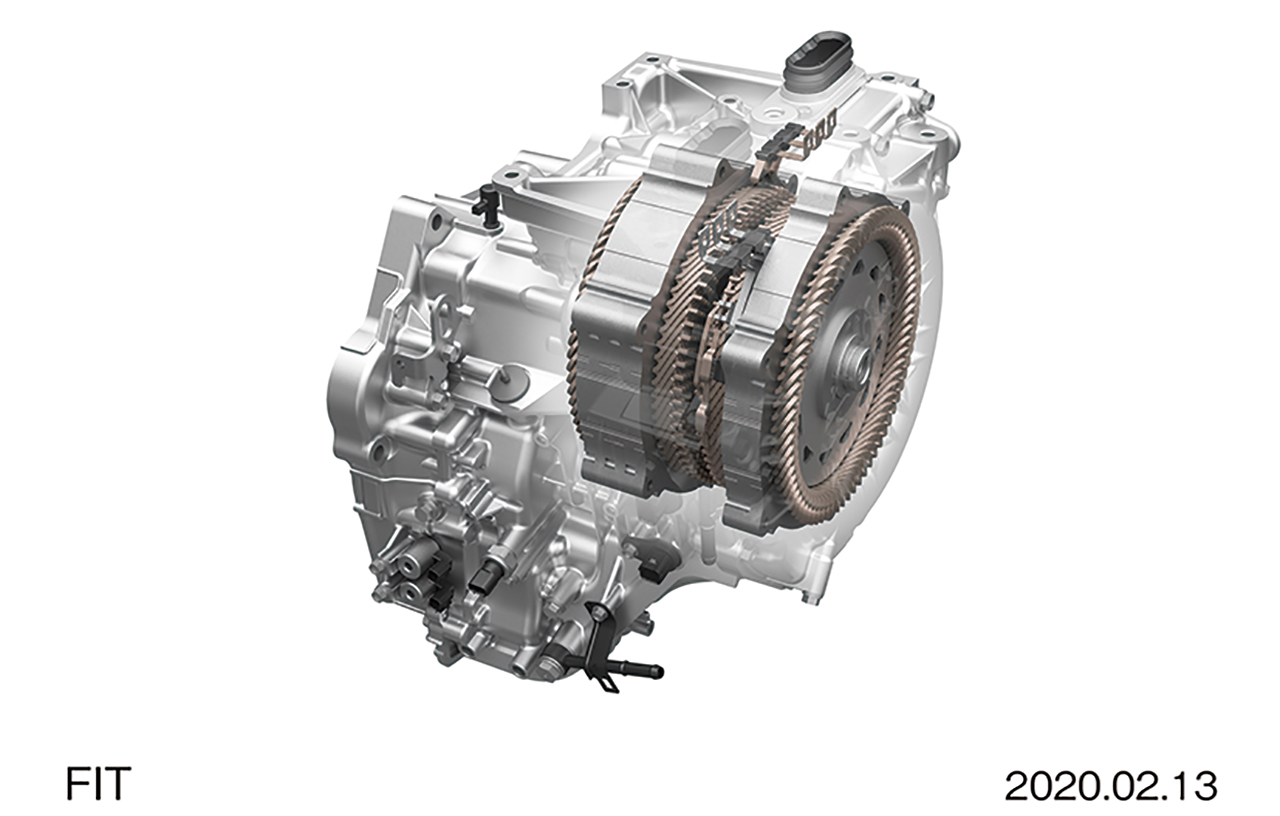

2モーター内蔵電気式CVT

ホンダのハイブリッドシステムにはほかに1モーターのi-DCDや3モーターのSH-AWDがあるが、それぞれコンパクトカー向け、プレミアム&ハイパースポーツ向けという位置付け。そのパフォーマンスから主力に据えられたe:HEVは2モーターのシリーズ式ハイブリッドを基本にエンジン直動機構を備えている。

状況ごとに最高効率を選択する3モードドライブ

この図版は一般的なハイブリッドとの動作の違いをイメージしたもので、上からe:HEV/パラレル式/シリーズ式。エンジンのみでの走行が可能なe:HEVが、シンプルかつ効率の高い制御を行っていることがわかる。

e:HEVの代表的なドライブモード

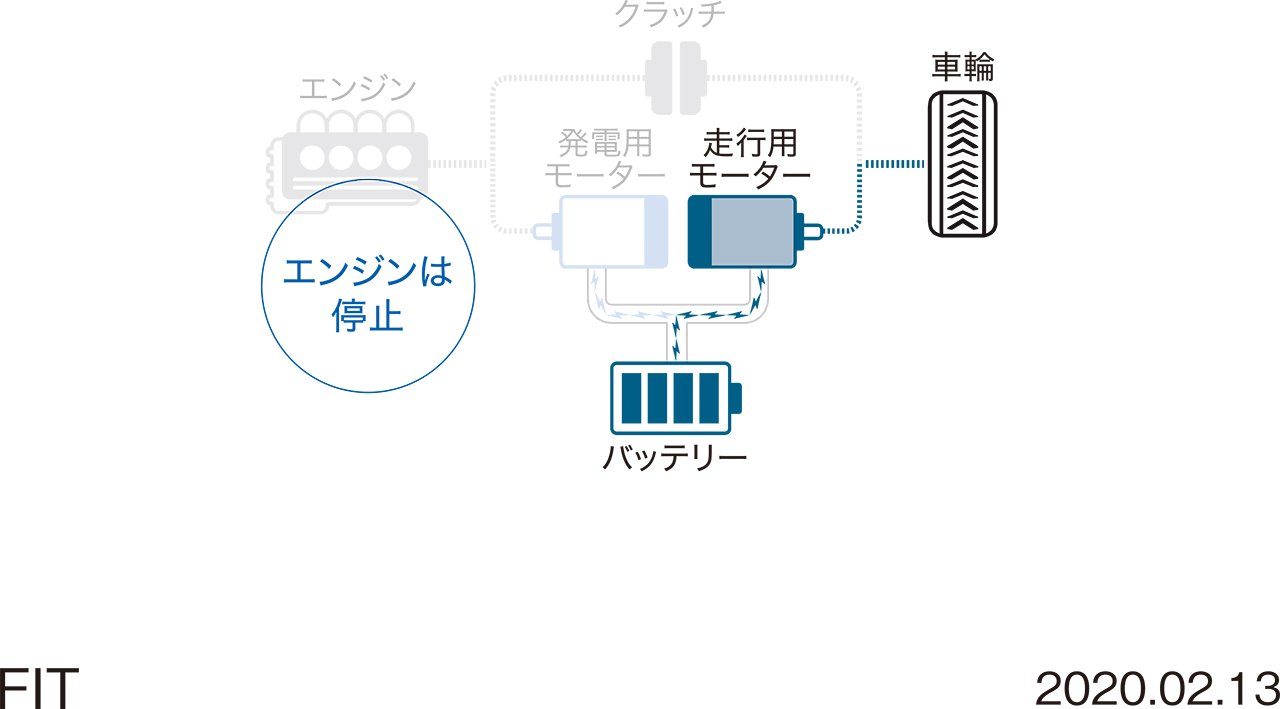

■EVドライブモードバッテリーの電力を使い、モーターのみで走行する。

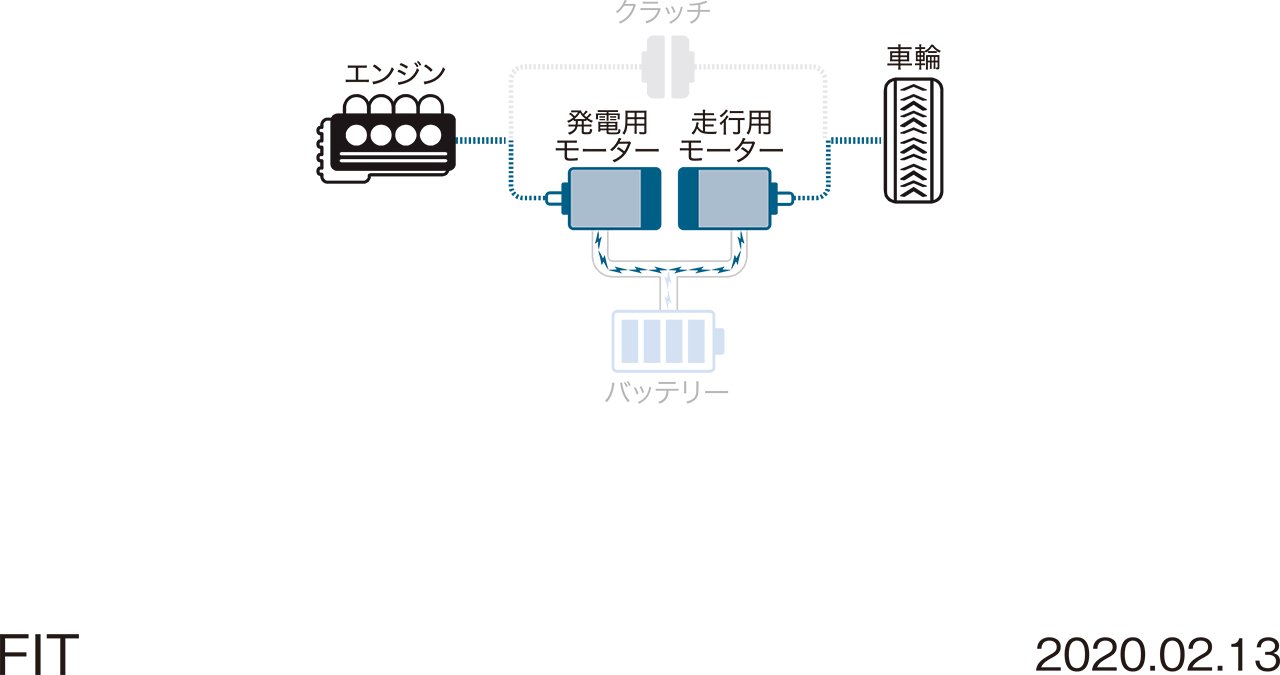

■ハイブリッドドライブモードエンジンで発電モーターを駆動し、その電力で走行する。

■エンジンドライブモードモーター走行より効率のいい領域はエンジンで走行する。

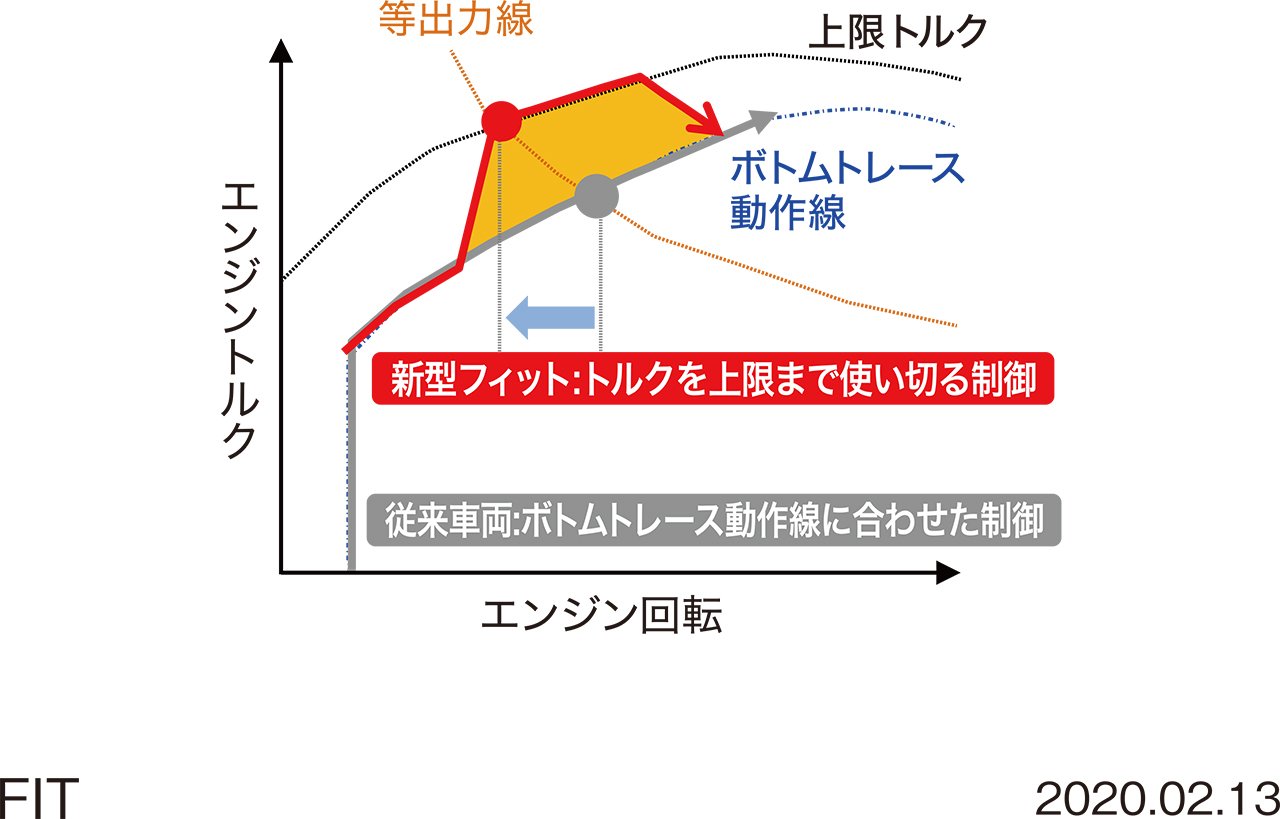

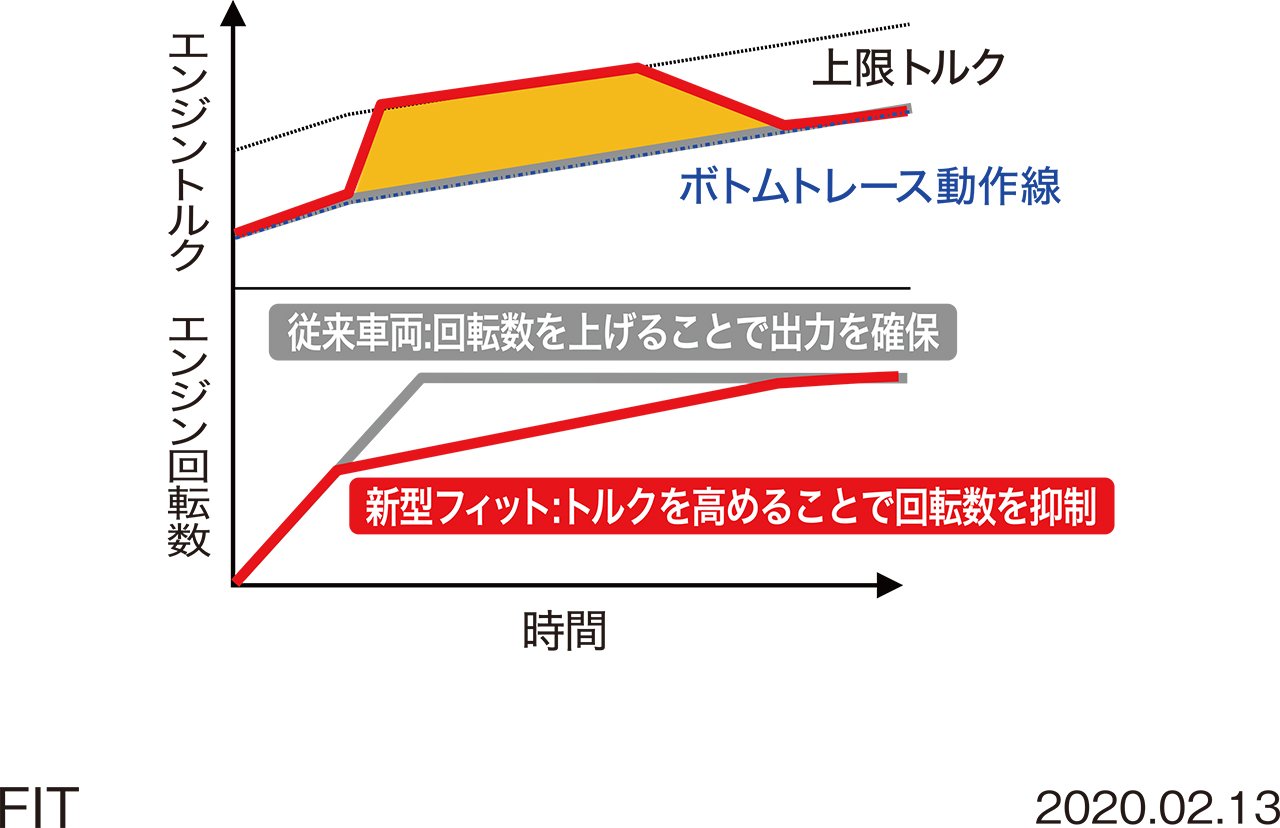

心地よい走りをもたらす「リニアシフトコントロール」

エンジン回転数やモーターのトルクを精密に制御し、違和感のないフィールとしている。

アクセルを大きく踏み込んで加速する際には有段ミッションのような運転感覚を演出。