車の最新技術

更新日:2021.04.30 / 掲載日:2021.04.30

いまこそ知りたい「燃費」と「電費」の話。【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第4回】

文●石井昌道 写真●ユニットコンパス

グーネットEVテストなる連載を始めるにあたって、当コラムではEVの電費について少々解説したい。

古い話になるが、2005年から数年間にわたって省エネルギーセンターというところのエコドライブ・インストラクターを務めていた。原油価格が70ドル/バレルの史上最高(当時)を記録し、ガソリン価格も上昇し、燃費やエコドライブが俄に注目を集めた頃だ。

インストラクターとして教える相手は、企業や自治体で交通や環境に携わる人、自動車教習所の教官などで、インストラクターやエコドライブ普及員を養成し、そこから広く一般に広めてもらおうというものだった。その前段階として、どのように運転すれば燃費はどう変化するのかを見極めるため、多くのテスト走行を行っていた。ときには3泊4日でテストコースに泊まり込み、ひたすら発進加速を繰り返したり、速度域ごとの巡行時燃費を複数の車種で試してみたりと、基礎的なデータを積み上げて理想的な走行方法を考察。それを踏まえながら実際の交通のなかで流れに乗ってスムーズに走りつつ燃費を改善する運転方法を編み出していったわけだ。

世界初の自動運転レベル3試乗でわかったこと 【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第1回】

オールジャパンで挑む「SIP自動運転」の現状【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第2回】

トヨタ アドバンスト ドライブを試す【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第3回】

【第1回 日産 リーフe+】電気自動車の実力を実車でテスト!【グーEVテスト】

【第2回 日産 リーフNISMO】電気自動車の実力を実車でテスト!【グーEVテスト】

ガソリン車の燃費は60km/h時が最高で、それ以上でもそれ以下でも悪化する

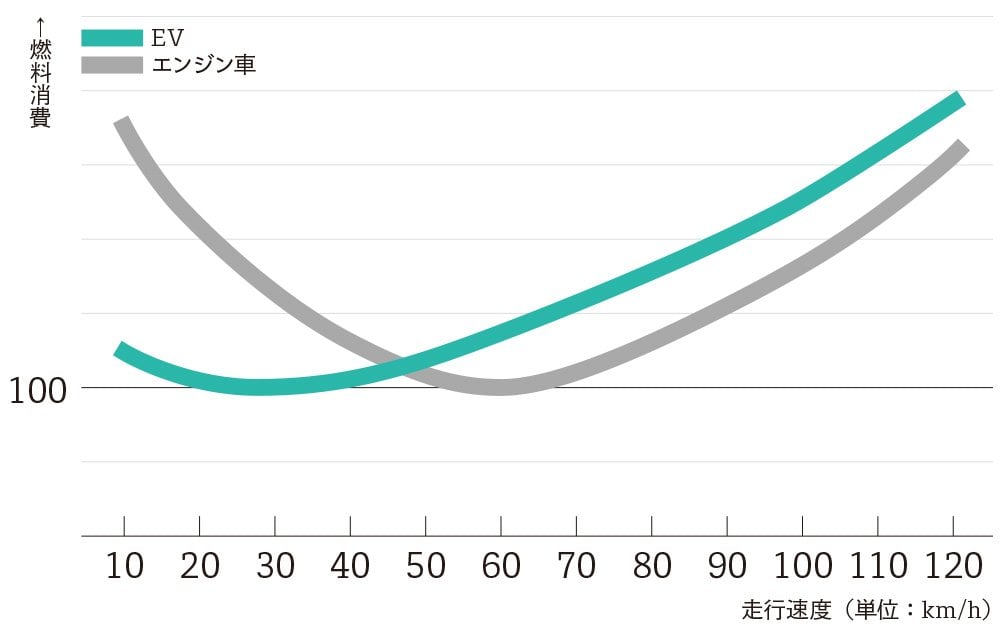

グラフは各速度域における燃料消費率の違いをグラフにしたもの。低い方が「燃費」・「電費」がよく、高いほど悪い

実際に講習会を催すようになってからは、北海道から沖縄まで日本全国に赴いたので、地域による交通流の差があることを知った。それでも、東京でも地方でも昼間に都市部を走らせると平均速度はだいたい20km/h程度に収まることや、それぐらいのペースではアイドリングストップの燃費改善効果が想像以上に高いことも興味深かった。

アイドリングストップについては、普通の12Vバッテリーでは寿命が縮まり、専用のディープサイクルバッテリーにすると高価になるなど、コストやLCA(製造から廃棄までのトータルの環境負荷評価)での懸念はあったものの、当時は大半だったアイドリングストップ装置のないクルマが、いかに信号待ち等で無駄に燃料を使っているかがわかった。その点でEVやモーター駆動は理想的であり、マイルドハイブリッド程度でも大きな効果がある。

一定速度で巡航しているときの燃費を20-120km/hまで10 km/h刻みで計測してみると、エンジン車は60 km/hが最良でそれ以上でもそれ以下でも悪化していく。横軸は速度、縦軸は上にいくほど燃費が悪くなるグラフを作成すると、U字を広げたような形になる。テストでは排気量が1.0Lのコンパクトカーから3.5Lの大型セダンまで複数車種で試したが、傾向はどれも同じ。ただし大排気量ほど低速域での悪化が大きく、その反面トルクがあるから高速域での悪化は小さいという違いはあった。

高速域で燃費が悪化していくのは感覚的にもわかりやすいが、低速域での悪化はちょっと不思議。高速道路をスムーズに走らせたときよりも街中のほうが燃費は悪かったということを経験則で知っている人は多いだろうが、クルマはそんなに仕事をしていないのにガソリンをたくさん使うのはなんだか解せないだろう。

それはエンジンがゼロ回転からアイドリングまではまったくトルク(タイヤを回転させる力)がなく、実用的な回転域はさらに高いところにあるから、トランスミッションで減速する必要があるからだ。20km/hだと6速の有段ギアで考えれば1速か2速、街中の巡航速度である30-50km/hで3速か4速、郊外路の60km/h程度でようやく高いギアに入り、エンジンの回転数がほとんど減速されないで走行距離に反映され、なおかつエンジン回転数が低く走行抵抗も少ないから燃費がいい。速度が高まっていくとじょじょに悪化していき、100km/hを超えると空気抵抗が飛躍的に増えて悪化率も高まっていく。

EVの「電費」が優れているのは、ガソリン車が苦手とする市街地走行

EVは低速域での「電費」に優れ、相対的に高速域を苦手とすることを覚えておきたい

EVでも同じようにテストコースで様々な運転方法や速度域による電費計測を行ったが、大きく傾向が違って興味深かった。

一定速度での巡航燃費では30km/hがもっとも電費が良く、速度が伸びていくごとに直線的な右肩上がりで悪化していくグラフとなる。これはゼロ回転から最大トルクを発生するモーターだからエンジン車のように複数ギアは必要なく、1ギアだから。モーターの回転数が素直に走行距離に反映されていく。仕事量と燃料消費がだいたいリニアな関係にあるのだ。20km/hで悪化してしまうのは、エンジニアに聞いたところ電気的な様々な内部抵抗によるロスの割合が、移動に時間がかかる極端に遅いスピードでは増えてしまうとのことだった。

いずれにせよ、EVおよび電気モーター駆動車が街中で優れたモビリティであることがわかるだろう。逆に、EVを走らせていると高速域での燃費悪化が激しく思えてしまうかもしれないが、低速域が良好なので相対的にそう見えることと、さらに、たいていの市販EVは1ギアであり(ポルシェ・タイカンとアウディe-tron GTは2速)、高速域ではモーターもそれだけ高速回転して、だんたんとトルクもエネルギー効率も落ちていく。もちろん車種によって違いはあるが、100km/h程度まではそれほど上昇カーブがきつくならないが、それ以上は空気抵抗も相まって悪化率が高まる。

いずれにせよ40km/h以上での燃料消費量は、10km/hごとに15%から20%程度増加していくので、バッテリー残量に不安がある場合は速度を抑えることが肝心。周囲の状況をみながら迷惑にならない程度に速度を抑えたり、流れがゆっくりの道路を選んだりするのが得策だろう。

EVの「電費」を稼ぐための効率的な走り方は?

EVはガソリン車と違って、加速の加減による電費の差が小さい。だからストップ&ゴーの多い市街地走行に有利

もう一つEVが優れているのは、加速の仕方による電費の変動が少ないことだ。もちろん、あるにはあるのだが、エンジン車と比べると明らかに少ない。これもトルクが大きいからで、とくに発進時や低速域ではその傾向が強い。

エンジン車の場合、何気なく普通に発進するよりも、少し気を使ってゆっくりめに、しかしながら後続車の迷惑にならない程度の発進をすると10%近く燃料消費量を削減できる。それ以上ゆっくりにすると、低いギアで走行する時間が長くなってかえって燃料消費量が増えていく傾向にある。EVでは少し気を使ったゆっくりめの発進での改善率は5%もいかないが、もっとゆっくりするとまだまだ改善はしていく。

加速側では、普通の発進よりもやや急いだ程度=ハーフアクセルもいかないぐらいの日常でもあり得るシーンで、EVは燃料消費量の増加が2-3%なのに対してエンジン車は10%近い。

EVの電費を運転で改善するには、加速の仕方は神経質なまでに気をつかう必要はないものの、速度域を意識しておくことが重要だろう。第一回のEVテストでもわかるように、高速道路でも渋滞すると、かなり燃費が良くなってしまい、下手をすると街中を上回るなんてこともある。今後もテストを重ねて、EV特有の傾向や各車の特徴を明らかにしていきたい。

執筆者プロフィール:石井昌道(いしい まさみち)

自動車ジャーナリストの石井昌道氏

自動車専門誌の編集部員を経てモータージャーナリストへ。国産車、輸入車、それぞれをメインとする雑誌の編集に携わってきたため知識は幅広く、現在もジャンルを問わない執筆活動を展開。また、ワンメイク・レース等への参戦も豊富。ドライビング・テクニックとともに、クルマの楽しさを学んできた。最近ではメディアの仕事のかたわら、エコドライブの研究、および一般ドライバーへ広く普及させるため精力的に活動中。

【石井昌道の自動車テクノロジー最前線】は週刊連載です。次回のテーマは「自動運転レベル4を体験する」です。どうぞお楽しみに!