車の最新技術

更新日:2021.05.14 / 掲載日:2021.05.14

電池が発火したり爆発したりはしないでしょうか?【EVの疑問、解決します】

文●大音安弘 写真●ホンダ

私たちの生活を豊かにしてくれる自動車ですが、そこで最重視しなくてはならないのが、安全性です。もちろん、自動車メーカーが開発した最新の電気自動車は、エンジン車同様の安全性が確保されていることは言うまでもありません。ただ事故の際、目に見えない電気や大容量のバッテリーによる影響については疑問を持つ方もいることでしょう。そんな不安を解消すべく、今回は、最新型EVのひとつである「ホンダe」の開発責任者である一瀬智史さんのお話を交えながら、 EVの安全性について解説していきます。

疑問:電池が発火したり爆発したりはしないでしょうか?

答え:電気によるトラブルを防ぐために何重にも対策をとっています

開発段階からさまざまな事故を想定し対策を講じる

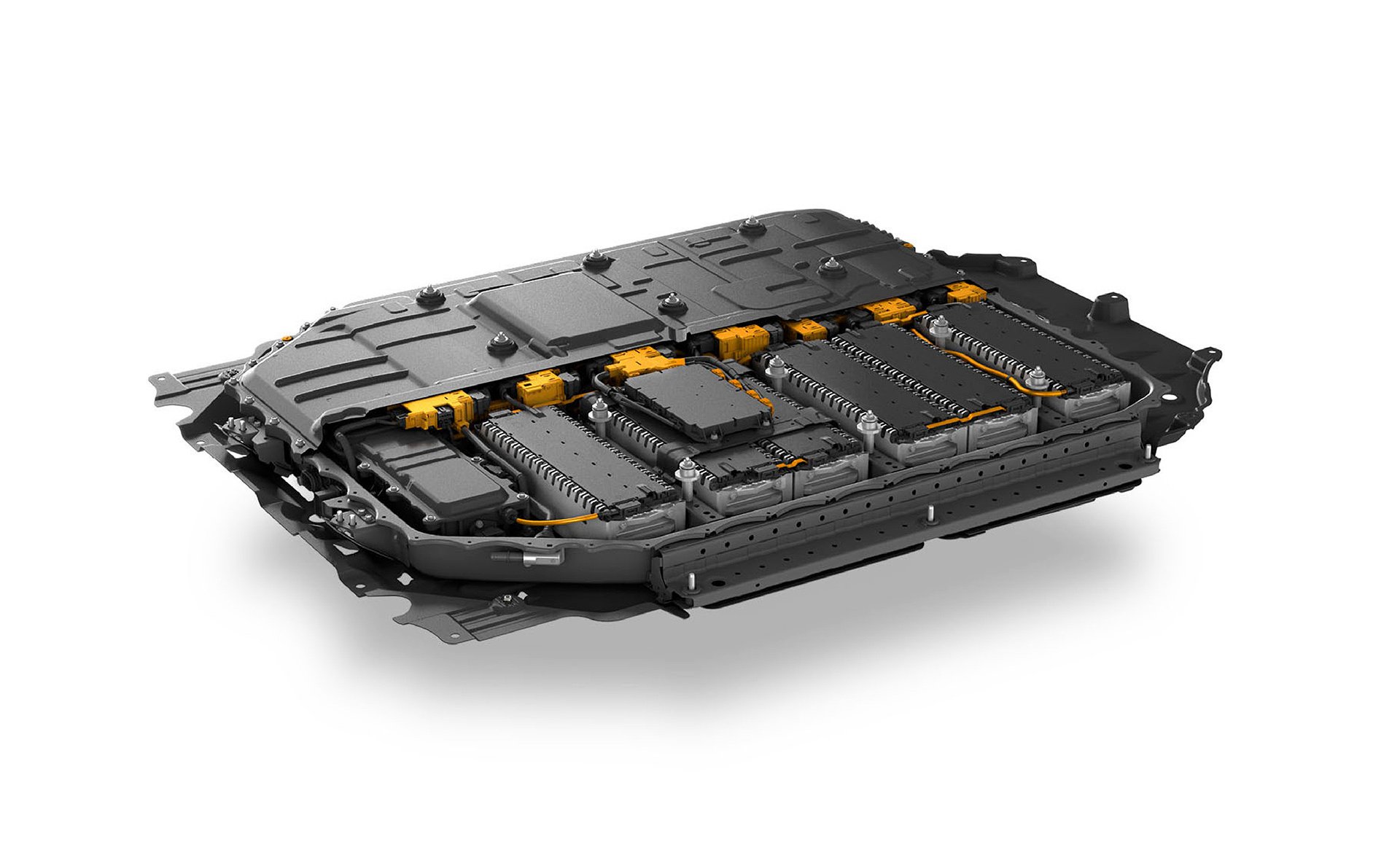

ホンダeが搭載するリチウムイオン電池

現在、電気自動車のエネルギー源となる駆動用バッテリーは、ほぼリチウムイオン電池です。既にスマートフォンやノートパソコン、モバイルバッテリーなどの身近な家電に搭載されているので、決して特別なものではありません。ただスマートフォンやモバイルバッテリーの爆発などの事故が起こったこともあるため、不安を感じる人もいるかもしれません。何よりも電気自動車には、携帯家電よりも大きな電気を蓄えているのですから……。

しかし、それは杞憂といっても良いでしょう。電気自動車では、開発段階より様々な事故を想定し、電気やバッテリーに関する2次被害を防ぐ、2重、3重の対策が施されているからです。

電気自動車の駆動用バッテリーも、リチウムイオン電池の持つ特性に変わりはなく、大きな衝撃による破損を防がなくてはなりません。もしバッテリー本体に破損が生じたならば、熱暴走を始め、最終的には燃えてしまう可能性があります。

このため、モバイルバッテリーなどが燃えてしまう事故が起きるケースもあるわけです。だからこそ、自動車メーカー各社は、駆動用バッテリーの安全性については、かなり慎重に対策を行っています。さらに衝突事故後に、漏電による救助者などの感電事故を防ぐべく、2重、3重の安全設計も取り入れています。やはりEVはエンジン車と違うなと思われるかもしれませんが、これは何も電気自動車に限った話ではなく、ハイブリッドカーも同様です。その故、電気に関する安全のノウハウは、既に自動車メーカー各社に多くの知見があることも安心材料のひとつとなっています。

ホンダeに込められた安全性を高めるための工夫

ホンダeはボディ骨格にも電気自動車ならではの安全対策が施されている

漏電を防ぐためには、まず如何なる状況下でも高圧電流が流れるオレンジ色の配線が損傷しないようにすることが重要。

しかし、正面からの衝突事故では、高圧配線が通るフロント部が損傷する事態が発しします。そこで小さなEVであるホンダeでは、フロント部が潰れた場合でも、高圧配線が部品の間に折り畳まれ、損傷することのない設計を行っています。エンジン車の場合は、衝撃力の一部をエンジンでも受け止めますが、EVの場合は、ボディだけで受け止めることで、電気部品や高圧配線の損傷を防ぐわけです。

もちろん、もしもの事態を想定し、ヒューズやバッテリーユニット内部の遮断機による通電カットを行うなど、2重、3重の安全機構も備えているため、EVが燃えるケースは極めて低いそうです。

またリチウムイオンバッテリーの損傷を防ぐべく、設計段階から強固なボディ構造の内部に、駆動用バッテリーを収めるEVも多く、これがボディ剛性の向上にも繋がり、走りの良さにも貢献しています。

これはSUVであることを強みとするEVにも適した手法といえるでしょう。ただ強固なボディ構造は、重量増とボディの大型化に繋がります。そこでホンダeでは、バッテリーユニット内部にもクロスメンバーを備えることで、横からの衝撃もボディ全体で受け止められる構造を取り入れています。一瀬氏によれば、衝撃による力をボディ全体に分散させることで、バッテリーにはストレスを与えない構造にしているとのこと。このようなバッテリーを収めたユニットをボディ構造の一部として取り入れる手法は、今後、小型車のニーズも高まるEVのトレンドになっていくようです。

ただ事故を起こしたEVのリチウムイオン電池の液漏れが発生していることが確認できる場合は、何らかの原因で火災に発展する危険性もあるため、速やかに車両から離れるようにしましょう。

また大きな事故で大きな衝撃を受けた場合は、リチウムイオン電池の内部に損傷している可能性もあります。無理に動かそうとせず、速やかに販売店などの専門の修理工場で点検を受けるようにしましょう。そして自ら日常点検などを行う際は、オレンジ色の高圧電線には如何なる場合も触れないようにすることで、自ら感電事故を防ぐようにも気を付けましょう。オレンジ色の高圧配線への注意は、ハイブリッドカーでも同様です。

執筆者プロフィール:大音安弘(おおと やすひろ)

自動車ジャーナリストの大音安弘氏

1980年生まれ。埼玉県出身。クルマ好きが高じて、エンジニアから自動車雑誌編集者に転身。現在はフリーランスの自動車ライターとして、自動車雑誌やWEBを中心に執筆を行う。歴代の愛車は全てMT車という大のMT好き。