車の最新技術

更新日:2021.06.11 / 掲載日:2021.06.11

電気自動車で実現する「V2L」と「V2H」ってなんですか?【EVの疑問、解決します】

文●大音安弘 写真●ホンダ、日産

電気自動車に関する技術のひとつとして、「V2L」や「V2H」という言葉を耳にするようになりました。経産省と環境省による令和2年度第3次補正予算CEV補助金事業の対象になったことで、関心を持たれた方もいるのではないでしょうか。これらの技術では、どんなことが実現し、そのためにはどのような機能や装置が必要なのかを解説します!

疑問:「V2L」と「V2H」ってなんですか?

答え:電気自動車を蓄電池として扱い、家などに給電する仕組み

クルマが蓄えている電力を家のエネルギーとして活用する

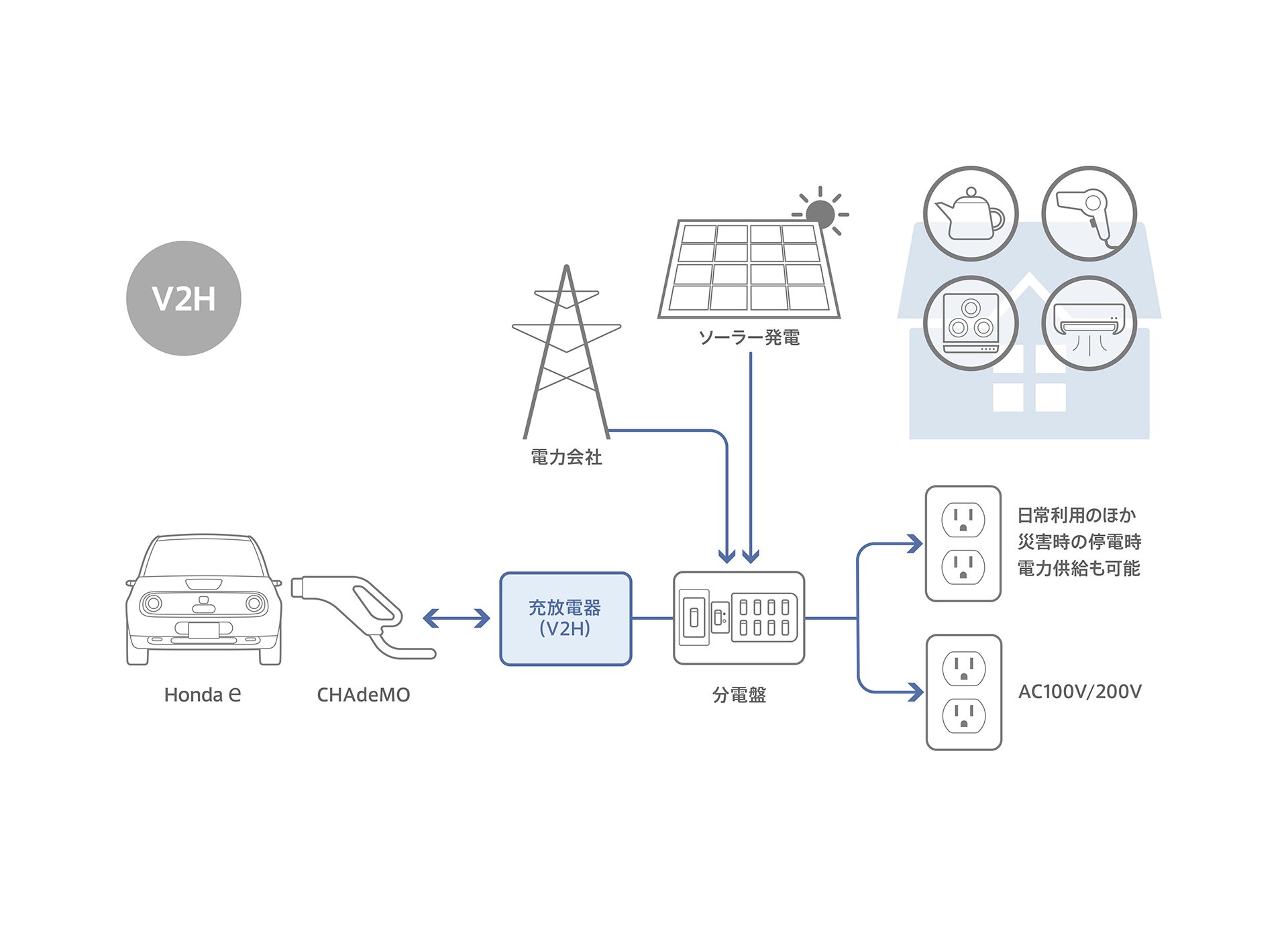

ホンダeは「V2H」に対応しており、ソーラーパネルの電力を蓄え、家電機器に給電することができる

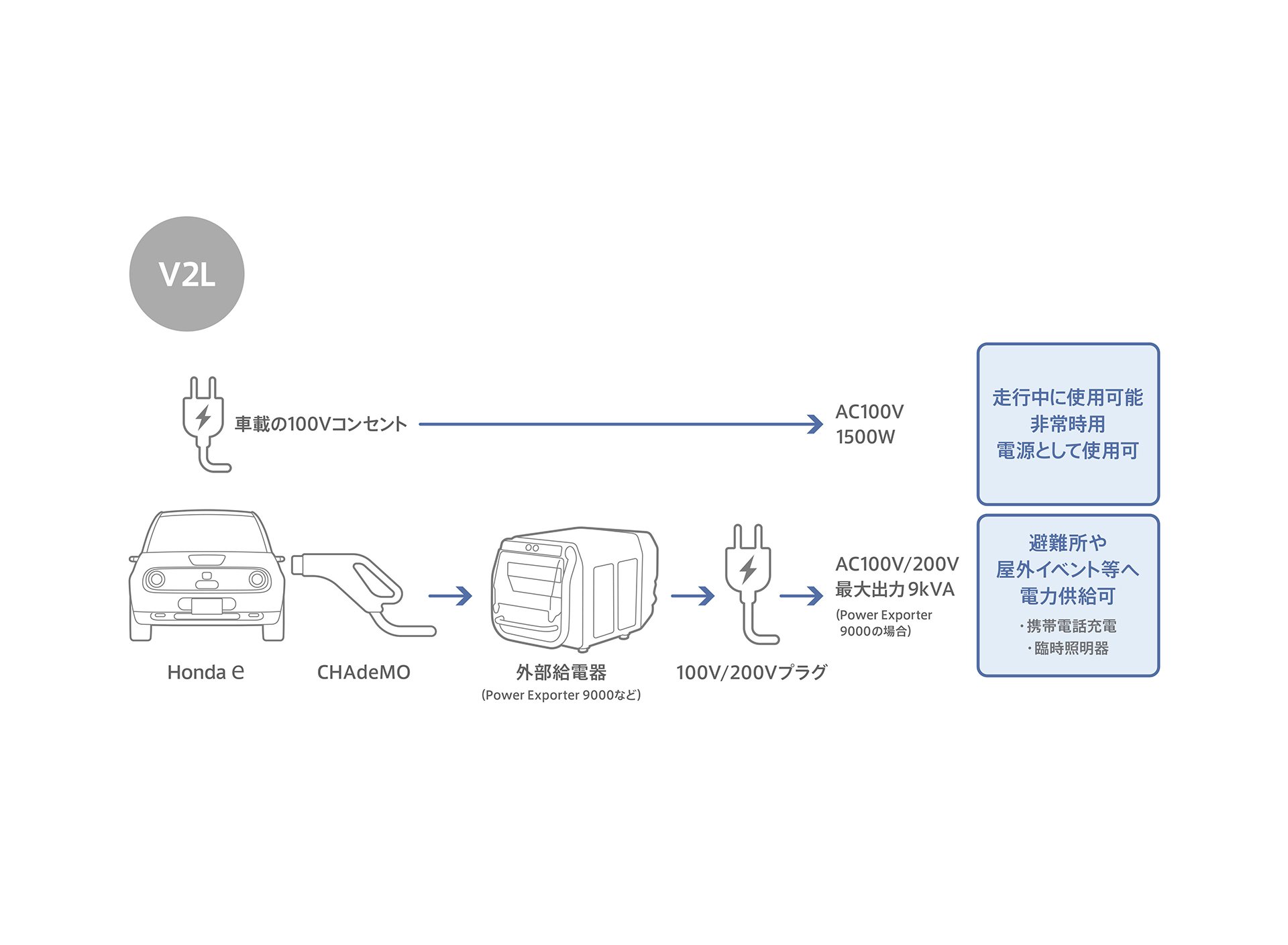

まず言葉の意味を説明しましょう。「V2L」とは「vehicle to Load」の略称で、EVなどの大容量電池を搭載する電動車から、家電機器などに給電を行うことを意味します。

クルマからの給電と聞くと、特別な感じがしますが、以前よりトヨタのハイブリッドカーや三菱のPHEVには、車内のAC100V電源コンセントが設定されています。アウトドア派に人気の電動車による野外での家電が利用できる機能こそ、まさにV2Lなのです。

例えば、ホンダeの上級グレード「アドバンス」には、1500Wまで出力可能なAC100V電源が備わっています。また車載コンセントのない国産EVでも外部給電器を接続すれば、給電が可能。主な外部給電器の役割は、駆動用バッテリーの直流電流を交流電力への変換すること。そして、専用機器なので、より多くの電気供給できるのが強み。そのため、災害対策にも外部給電器を用いたV2Lが注目されており、実際に、被災地での電力供給に活躍することも増えています。2019年9月の台風15号による千葉県内の大規模停電では、自動車メーカーや販売店が協力し、多くのV2L対応車を現地に派遣し、給電を行った取り組みは、ニュースでも取り上げられました。

もう一方の「V2H」は、「vehicle to home」の略称で、給電を行う点では同様ですが、クルマから直接、建物に電力を供給できるのが大きな違い。より規模の大きなものとなり、供給先となる建物には、専用の充放電設備が必要となります。

このため、停電時にも、V2H対応の電動車を接続すれば、普段と変わりなく、自宅で家電を使うことが可能に。例えば、日産リーフe+の場合、62kWhの大容量バッテリーを搭載するため、一般的な家庭の1日当たりの電力使用量(12kWh/日)では、約4日間の電力供給が可能となります。

さらにV2Hの優れるところは、給電だけでなく、充電も行えること。自宅に駐車中のEVを蓄電池として活用できる点にあります。

住宅の太陽光発電による余剰電力をEVに充電すれば、夜間に給電することでエネルギーの自給自足が可能に。これまでは太陽光発電などの再生可能エネルギーの買取価格が固定であったため、売電のメリットもありましたが、その契約も2019年11月以降順次満了に。今後は、自分で作った電力を使い切った方が、電気代はお得です。

もう一つの使い方は、電気代の安い夜間にEVへと充電を行い、その電気を昼間に住宅に給電することで、家庭の電気代を節約。EVの充電に価格の安い夜間電力を活用するだけでなく、そのメリットを住宅でも生かそうというわけです。またV2Hによるピークタイム以外の電力活用は、近年の電力不足問題にも効果的で、電力の円滑な供給にも繋がる社会的意義もあります。

V2H概念図

V2L概念図

エネルギーの効率化や災害対策としてEVのエネルギーに注目が集まっている

欧州日産が2020年に発表したコンセプトカー「RE-LEAF」は、災害時に車体のバッテリーから電力を供給する

その規模を拡大させた「V2G」や「V2B」という取り組みも有ります。「V2G」は、「vehicle to Grid」の略称で、駐車中のEVを蓄電池として活用することで、電力供給を行うというもの。つまり、住宅や建物規模のV2Hをより広い範囲に広げたもので、やはり電力需要の平均化に効果的です。また将来的には、太陽光や風力などの再生可能エネルギーの安定供給に効果的な施策のひとつと見られています。

もうひとつの「V2B」は、「vehicle to building」の略称で、社員が通勤で利用するEVから企業の建物や工場に給電を行うことで、電力利用の平準化を図るというもの。企業にとっては、安価な電力の入手も可能となるため、コストメリットもあるとされています。これらはまだ実証実験の段階でありますが、EVを普及させることで、よりエネルギー効率を高め、環境に配慮・貢献する新たな自動車社会の構築が描かれているようです。

エネルギーの効率化や災害対策としても有効な「V2L」と「V2H」の日本での普及には、日本の急速充電規格「CHAdeMO」も一役買っています。この日本独自の規格では、設計段階から給電についても考慮されているため、急速充電対応な日本製EVならば、基本的にV2LとV2Hに対応が可能なのです。ただ現時点では、外部給電器も設置型の充放電機器はかなり高価。そのため、自然災害の多いお国柄もあり、経産省と環境省による令和2年度第3次補正予算CEV補助金事業などのような普及促進の取り組みも始まっています。

執筆者プロフィール:大音安弘(おおと やすひろ)

自動車ジャーナリストの大音安弘氏

1980年生まれ。埼玉県出身。クルマ好きが高じて、エンジニアから自動車雑誌編集者に転身。現在はフリーランスの自動車ライターとして、自動車雑誌やWEBを中心に執筆を行う。歴代の愛車は全てMT車という大のMT好き。