車の最新技術

更新日:2021.11.26 / 掲載日:2021.06.25

より安全なクルマ社会を目指して【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第12回】

文●石井昌道 写真●日産、ホンダ、ユニット・コンパス

自動車の安全や環境に対する装備に対して義務付けが行われることがある。たとえば、安全装備のはじめの一歩ともいえるシートベルトは、まず運転席への装着が1969年、助手席は1973年、後部座席は1975年に義務化された。だいぶ古い話になるが、使用していないことに対する罰則は当初はなく、後部座席まで使用していないと罰則が科されるようになったのは2012年と最近で、まだ記憶に新しい。

世界初の自動運転レベル3試乗でわかったこと 【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第1回】

オールジャパンで挑む「SIP自動運転」の現状【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第2回】

トヨタ アドバンスト ドライブを試す【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第3回】

いまこそ知りたい「燃費」と「電費」の話。【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第4回】

自動運転のトップランナーを一気乗りテスト!【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第5回】

世界最先端の自動運転レベル4を公道で試す【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第6回】

ホンダ電動化の鍵を握るe:HEVを解説する【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第7回】

e:HEVをレーシングカーにしてわかったこと【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第8回】

EVユーザーのための電力会社選び【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第9回】

ホンダeとMX-30の走りを深掘する【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第10回】

EQAに見る電動化時代のメルセデス【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第11回】

2020年4月に義務化されたオートライト

2020年4月にオートライトが義務化され、日中点灯するデイタイムランニングライトについても認可された

最近の義務化で目新しいのは2020年4月のオートライト。以前からすっかり一般的になっている装備のオートライトだが、点灯・消灯のタイミングはメーカーによってまちまちだった。

とくに国産車と輸入車の違いは大きく、輸入車のほうがそれほど暗くならないうちに点灯。また、トンネルなどで一度点灯すると、そこを抜けて周囲が明るくなってもしばらく点灯し続けることもある。ライトに関しては輸入車、とくに欧州車は昼間点灯が安全に効くという考えがある。その理由は北欧など緯度が高い地域も多く、夜でも太陽が沈まない白夜がある一方で、昼でも太陽が昇らずに薄暗い極夜があったりするからだろう。だから常時点灯するデイタイムランニングライトが生まれてきたのだ。

オートライトに話を戻すと、義務化では点灯・消灯のルールが明確化された。周囲の照度が1000ルクスを下回れば点灯、7000ルクスを上回れば消灯と定められ、その間をどうするかは各メーカーの考え方で決めていい。

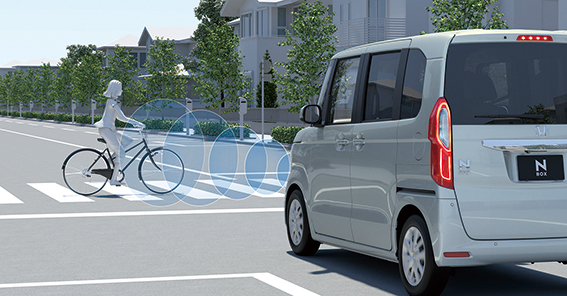

2021年11月から衝突被害軽減ブレーキが義務化される

2021年11月から新車に衝突被害軽減ブレーキの装着が義務化される。写真はホンダ N-BOX

2021年11月から義務化されるのがAEBS(Advanced Emergency Braking System=衝突被害軽減ブレーキ)だ。これはWP29(国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム)で採択された国際基準を導入し、新車への装着を義務付けるもの。じつはこういった安全・環境に関する装置は、国際調和及び認証の相互承認の推進が、国連のもとになされている。国や地域ごとにルールが違うと、メーカーは仕向地ごとに違う仕様を用意しなければならなくて国際流通の障害になってしまうからだ。国や地域の事情もあるので、大枠はハーモナイズしつつ、細部は独自に決めることが許されていることもある。現在は54カ国、1地域がこれに加入している。

AEBSがWP29の国際基準を導入したと聞いて「なんだ、外圧によって義務化するだけじゃん」などと受け止めるのは間違いだ。じつはこのルールは日本の提案が採用されたもので、技術的なハードルの高いものにもなっている。試験方法は、静止車両に対しては40km/hで衝突しないこと、20km/hの走行車両に対して60km/hで衝突しないこととなっている。AEBSは日本では広く普及している装備でもあるが、性能はまちまちで5-30km/hでしか作動しないものなどもある。それが明確に、しかもこれまでの感覚ではかなり高性能なものが求められるようになった。

さらに対歩行者の試験方法もハードルは高い。5km/hで歩いて横断しようとしている歩行者を、30km/hで衝突しないこと、しかも身長115cmの6歳児相当ダミーが使用される。これをクリアするためには、広角なカメラセンサが必要。たとえばホンダ・フィットは昨年のフルモデルチェンジで、カメラの視野角が以前の50度から100度へと広角化されて大いに高性能化されたが、AEBS義務化のルールに沿うための必然でもあるわけだ。

自動運転レベル3の法整備においても日本はリード国といえ、安全分野に関しては先進的だとも言える。それをただ誇らしいと思うのもまた早計かもしれない。日本は高齢化が進んでいて、高齢者ドライバーが児童を巻き込む交通事故がクローズアップされる社会現象が起きていたからだ。だから「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策(2019年6月に関係閣僚会議)」を受けたという背景もある。2022年5月には後退時の事故防止のため、バックカメラなど障害物の検知システムの搭載も義務化される。

車載燃費計のデータが車両に記録され、ビックデータとして活用される

今後はメーター内に表示される車載燃費計のデータがクルマに蓄積され、実燃費の把握などに使われることになる

さらに、環境にかかわるものでは2023年から燃費記録装置の義務化もある。いわゆる車載燃費計は搭載されているモデルも多いが、表示だけではなく記録され、ディーラーでの点検時などに、ユーザーがメーカーへデータを提供してもらうことも視野に入っている。カタログ記載のモード燃費と実際にユーザーが使ってみての燃費に乖離があるのはよく知られるところで、最近は是正されてきているとはいえ、常に問題視されている。燃費記録装置の義務化は、それを実態として掴むことになるはずだ。ビッグデータとして集まればメーカーがより高効率なパワートレーン開発の助けになり、さらに踏み込めばカーボンニュートラルに向けて本質的なCO2排出量削減の議論にも繋がるだろう。EVやPHEV(プラグイン・ハイブリッド)では電費も記録されるが、とくにPHEVはユーザーの使い方によってエネルギー消費がまったく違ってくるからモードでの燃費およびCO2排出量と実態がどれぐらい違うのか、あるいはこういう使い方ならばPHEVがもっとも有利であるなどがわかってくるだろう。EV一辺倒という議論もあるが、EVは小型のシティコミュータを普及させ、それ以外はPHEVにするのが、じつはCO2排出量削減効果がもっとも高く、当面はそれがカーボンニュートラルへの近道である、などという結論が導かれるかもしれない。モードだけで議論しているうちは机上の空論に近いが、実データを収集・蓄積して分析すればファクトに基づいた真の議論にもなりうるはずだ。

執筆者プロフィール:石井昌道(いしい まさみち)

自動車ジャーナリストの石井昌道氏

自動車専門誌の編集部員を経てモータージャーナリストへ。国産車、輸入車、それぞれをメインとする雑誌の編集に携わってきたため知識は幅広く、現在もジャンルを問わない執筆活動を展開。また、ワンメイク・レース等への参戦も豊富。ドライビング・テクニックとともに、クルマの楽しさを学んできた。最近ではメディアの仕事のかたわら、エコドライブの研究、および一般ドライバーへ広く普及させるため精力的に活動中。

【石井昌道の自動車テクノロジー最前線】は週刊連載です。次回もどうぞお楽しみに!