車の最新技術

更新日:2021.08.11 / 掲載日:2021.08.11

日産「VCターボ」の実力チェック

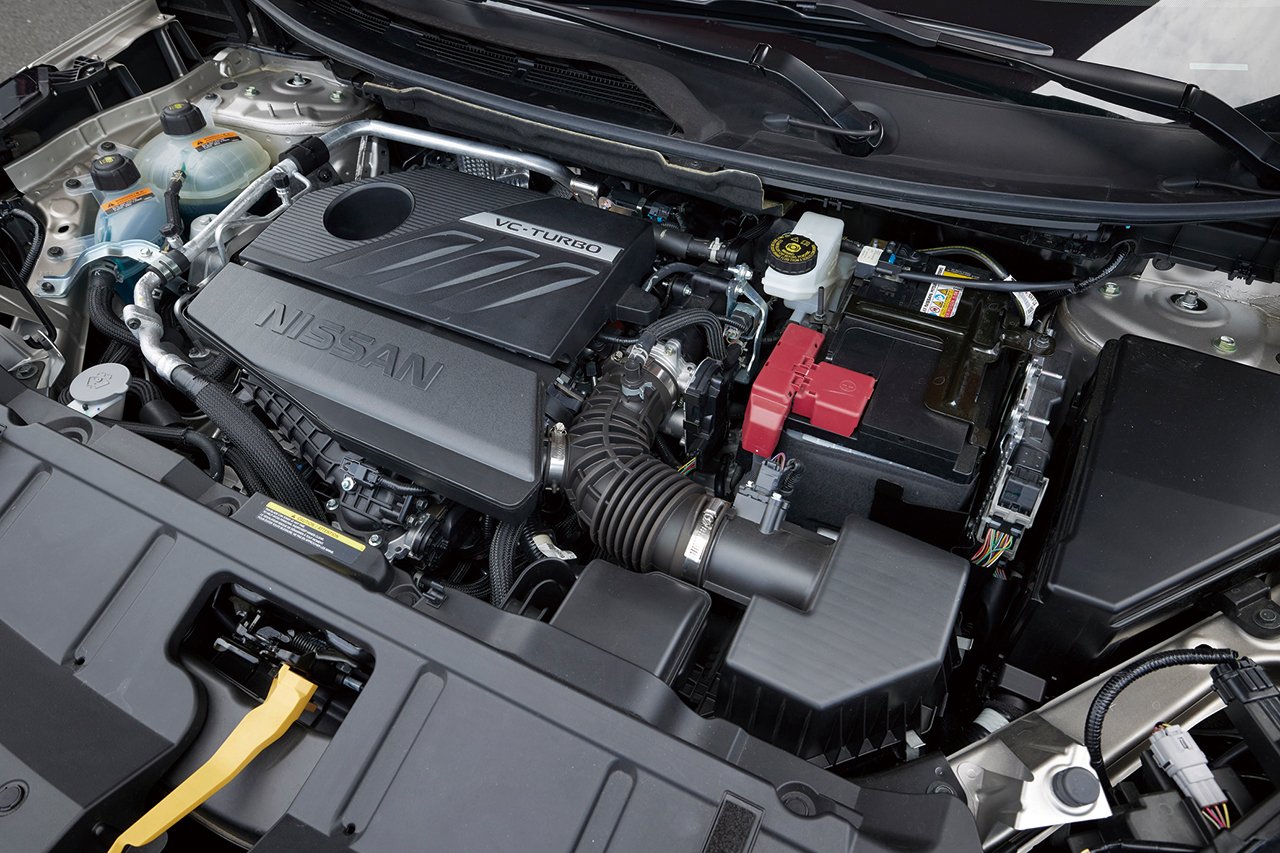

クランク駆動部にマルチリンク機構を採用することで出力全域で優れた性能を発揮する、日産自慢の高性能エンジン「VCターボ」。

その最新ユニットを搭載した車両を試乗できる機会が訪れた。

評判通りの実力ユニットなのか? それとも……? その可能性や凄さを見極めてみたい!

注目の第二世代VCターボ、ついにアンベール!

理想的な“14気圧”実現する夢のエンジン

VCターボの狙いは“高性能”と“省燃費”の両立。こうまとめてしまうと月並みな言葉になるが、運転領域すべてで、効率の向上を狙っているのが凄い点だ。

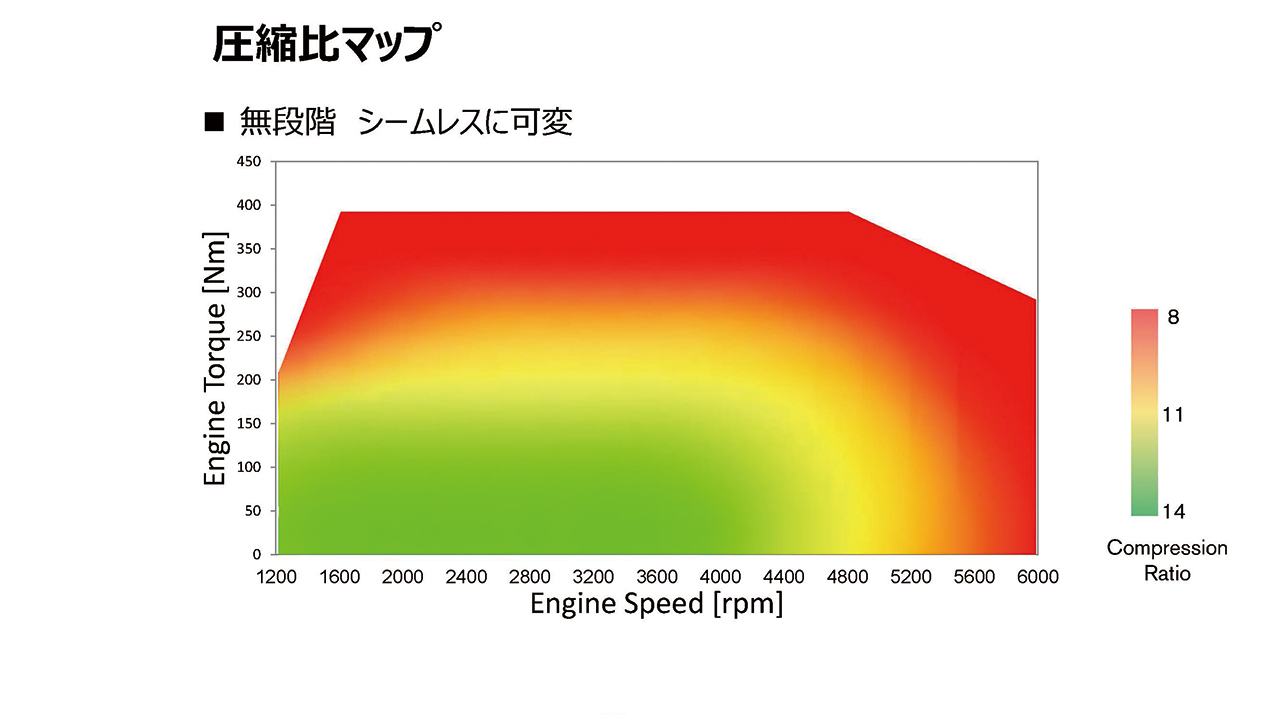

一般的に圧縮比が高くなるほど熱効率は有利になると考えていい。例えば、熱効率の高さに定評があるトヨタのダイナミックフォースエンジンは13から14の圧縮比を持つが、低負荷域では吸入空気量が絞られるため、燃焼室内の圧力は低くならざるを得ない。簡単にいえば、高負荷域と低負荷域では熱効率に違いが出てしまう。

そのギャップをエンジン構造でカバーしようというのが可変圧縮比という考え方。吸入空気圧変化が大きいターボで過給圧に応じて圧縮比を変えることができれば、ほぼ全域で燃焼室内圧力の一定化が可能になるというわけだ。

VCターボの場合は、ターボの過給圧が最大になる時に圧縮比が最低になるように制御されている。公開されているVCターボの圧縮比の制御幅は14~8。大雑把な計算になるが、吸入空気1気圧時に圧縮比14ならば、圧縮比8の時は1.75気圧の過給となる計算になる。要するに、点火直前の燃焼室内圧力はいつでも約14気圧に保たれるというわけだ。

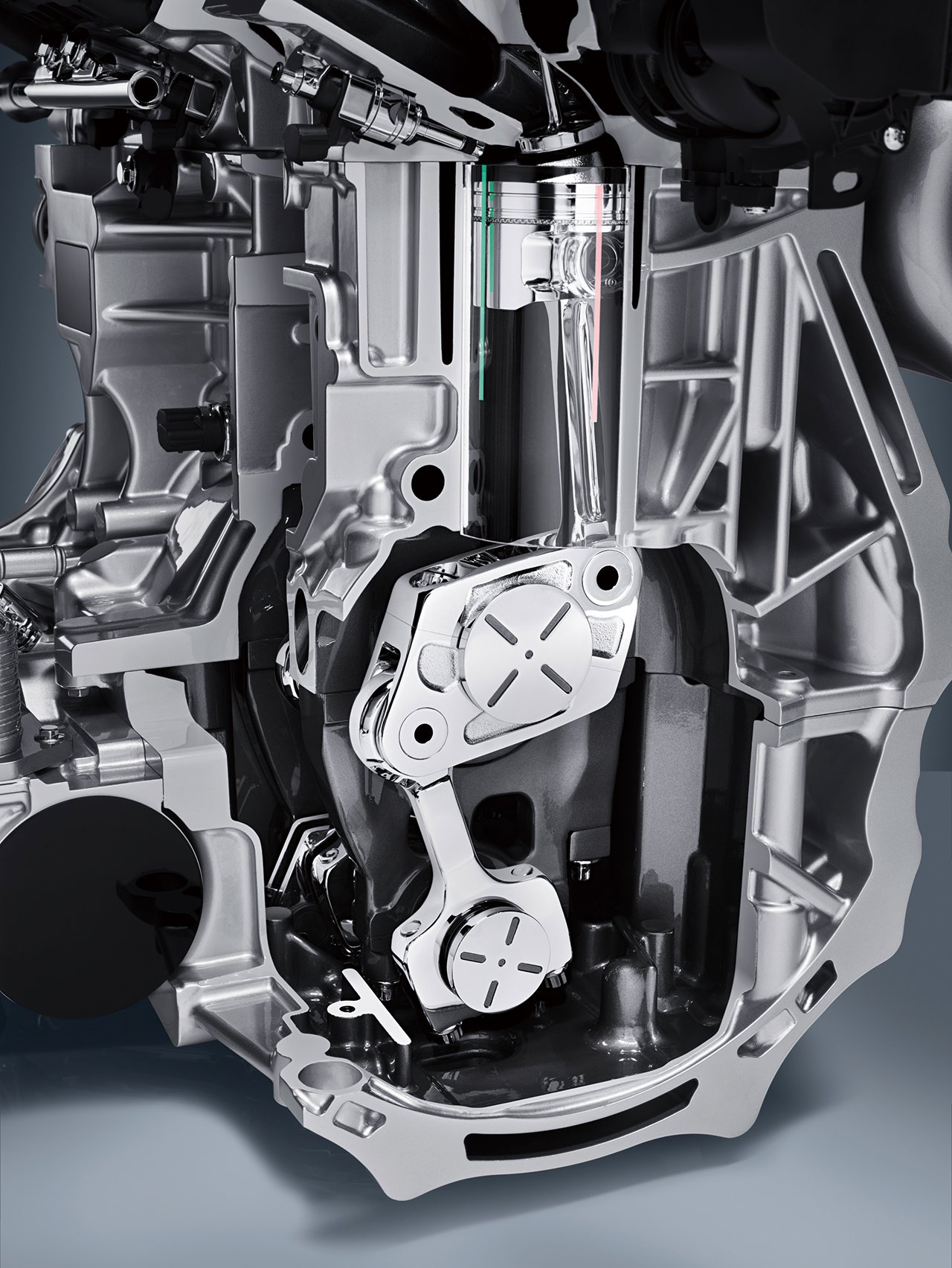

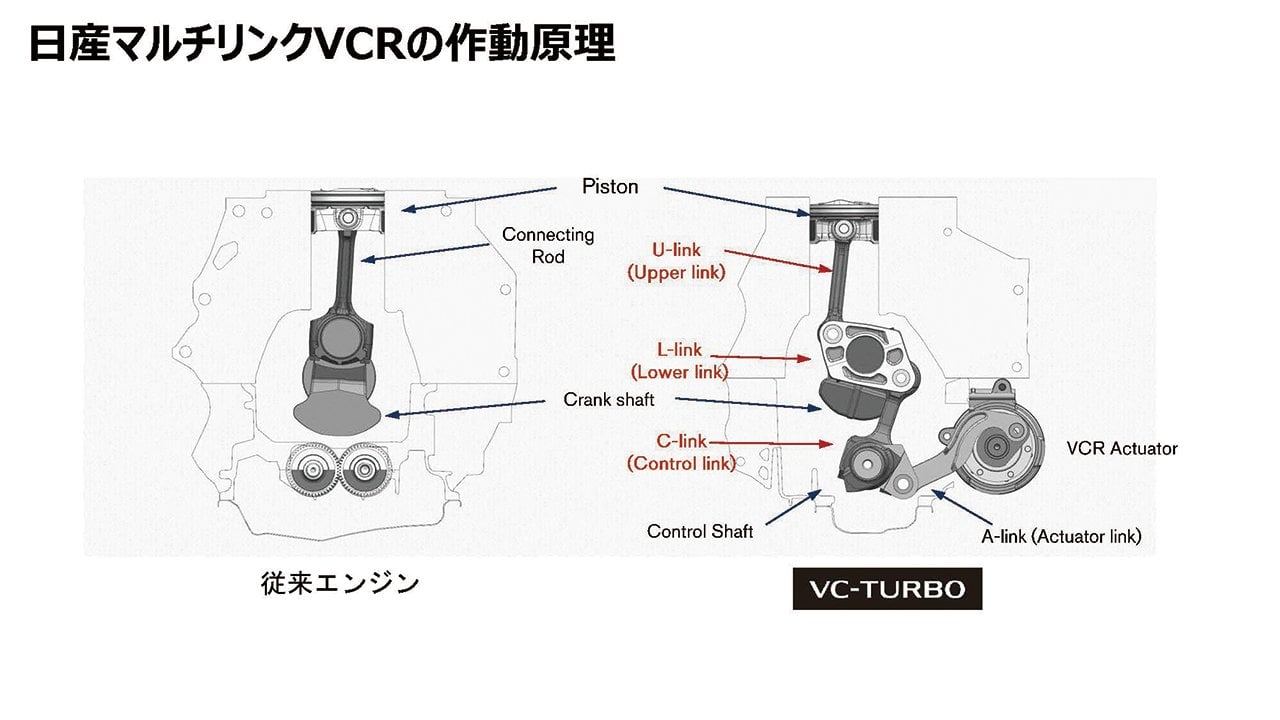

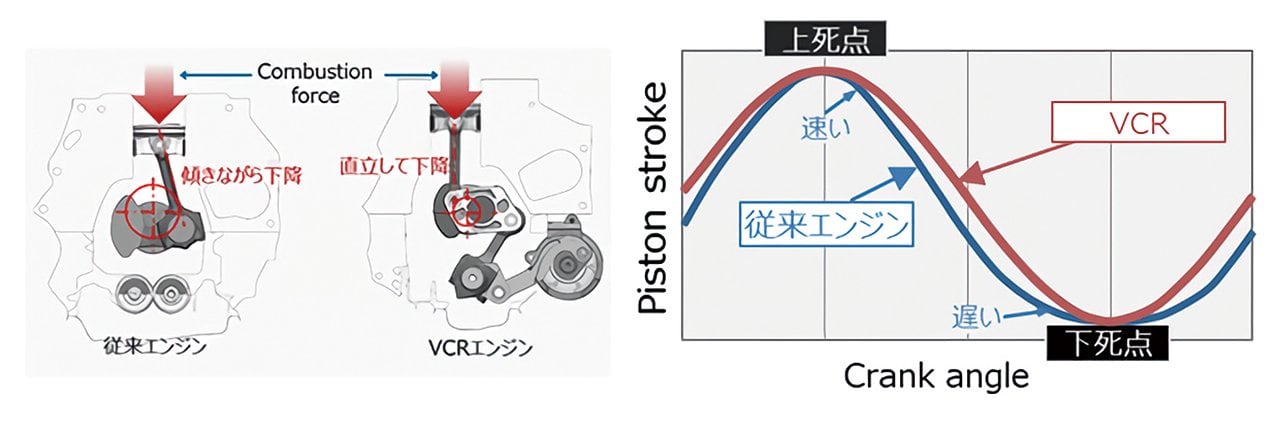

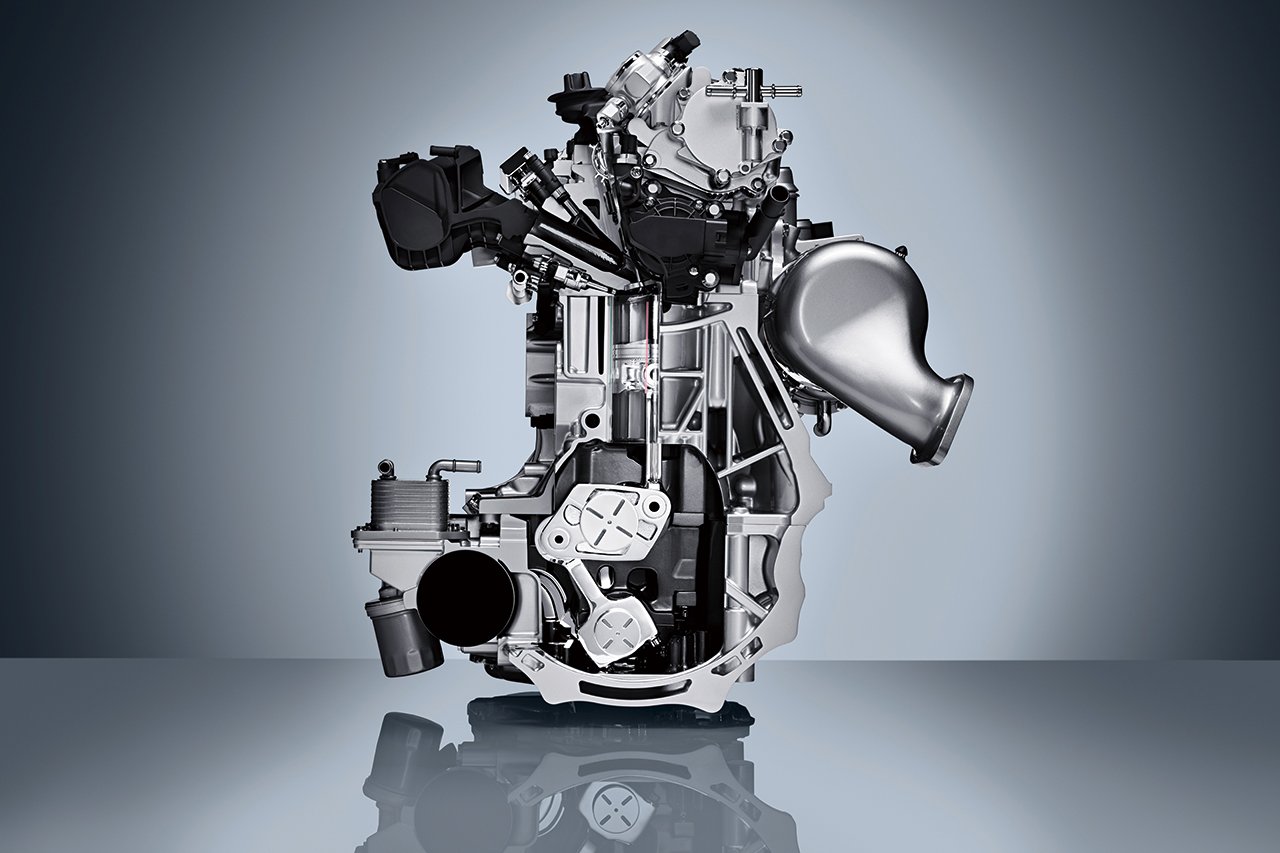

可変圧縮構造を実現するポイントはリンク機能の採用だ。クランクピンとコンロッドをリンクを介して連結、コンロッドとリンクの角度を可変可能にすることで、ピストンピンとクランクピンの距離を制御。つまりコンロッド長が変化するのと同じ効果を与えることができる。ストローク量の多少の変化を伴うものの、上死点位置を可変とし、その差分の容量変化により圧縮比を変えているのだ。

心地よいエンジンフィール。コントロール性も良好

まず第一世代の2L直4のVCターボを搭載するQX55とアルティマに試乗してみる。このモデルは共に北米で展開しているモデルだ。カテゴリーやキャラの違いがあるためか、QXは瞬発力、アルティマは加速の連続感を強めに感じるが、共に巡航や緩減速からの再加速など微妙なコントロールへの追従性がよく、ほどよいターボの高性能感と精度感の高いコントロール性を実感できる。試乗前こそ、クランクピン周りにこんなに大きな部品を付けてスムーズに回るのかとも思ったが、そんな心配はまったくの杞憂だった。

ちなみに巡航時の過給圧は正圧。負圧域に入るのは緩減速以下だった。インジケーターに表示されるリアルタイムの情報によると、過給圧×圧縮比はほぼ一定をキープしていた。

第二世代VCターボは静粛性も大きく向上

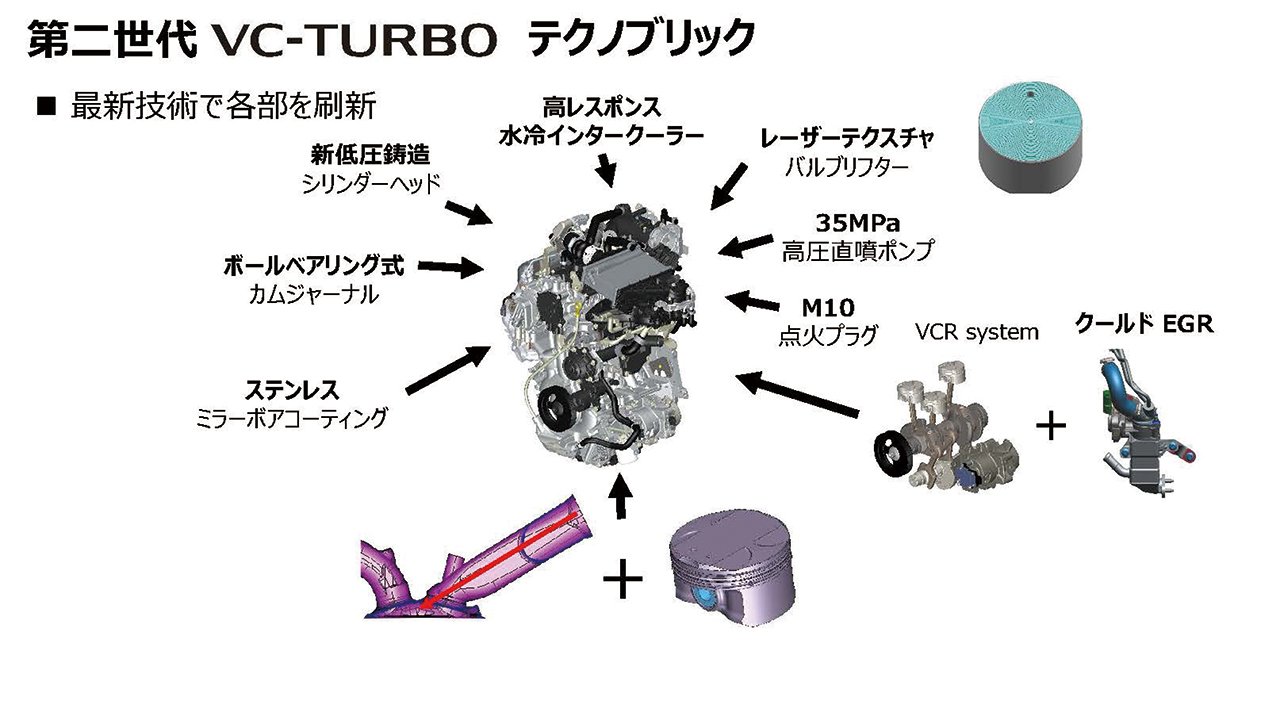

さらにもう一車、北米向けの新型ローグにも試乗できた。このモデルは次期型エクストレイルの姉妹車だが、こちらには1.5L直3の第二世代VCターボが搭載されていた。第一世代との大きな違いは排気量に加えて、排気ガスを吸気に混ぜて熱損失を低減させるクールドEGRが強化されたこと。最大で20%までEGR量を増加しているという。

第一世代VCターボを搭載するQXとアルティマでは高性能エンジンという感が強かったが、第二世代は実用エンジンとしての優秀さが際立っている。第一の要点は静かさと滑らかさ。クランクシャフト周りの重量を活かしてバランサーシャフトを廃止したことで、精度感の高い重質な回転感覚を手に入れた。とても3気筒とは思えぬ印象で、さらに排気音を筆頭にエンジン周りの騒音がかなり抑えられている。静かで滑らかで、巡航時には余力感、加速時には滑らかな伸びを感じることができた。

なお今回はオーバル路主体の試乗のため参考程度にしかならないが、しっとりと落ち着きのある挙動や車体周りからの振動騒音の抑制ぶりも印象に残る。ローグ即ち次期エクストレイルといえるだろうが、ボディ周りのアップデートも抜かりなく図られているようだ。

第二世代のVCターボと新型車体のコンビは、次期エクストレイルの走りの車格感を一気に高めそうな予感がする。ミドルクラスSUVを検討しているユーザーにとっては、VCターボの動向は見逃せないだろう。

![]() NISSAN ローグ(第二世代VCターボテスト仕様)

NISSAN ローグ(第二世代VCターボテスト仕様)

最新仕様(第二世代型)の1.5L直3VCターボの搭載テスト車両に選ばれたのは、来年早々にも国内登場がささやかれている次期エクストレイルのバッジ違いのモデルとなる新型ローグ。新開発プラットフォームやビークルモーションコントロール(車両制御技術)の採用により動的質感が大きく向上した新世代SUVは、最新VCターボの実力を図るには格好のモデルといえるだろう。

テスト車両は1.5L直3VCターボを搭載する中国向けエクストレイルとほぼ同仕様。パワースペックは204PS/31.1kgmと、現行エクストレイルを凌駕する内容が与えられている。国内向けの次期エクストレイルにガソリン車があるかは不透明だが、ガソリン車が設定されるならば、このエンジンがベースになる可能性が高い。

ターボラグをいささかも感じないコントロール性が見所。3気筒とは思えぬほど落ち着いたエンジンフィールと力強さを感じることができた。乗り心地に関しても、新ボディの恩恵は明らか。足回りも相当作り込んでいる印象だ。

![]() INFINITY QX55

INFINITY QX55

2018年にインフィニティから発売されたQX55には、第一世代の2L直4VCターボ車が設定されている。272PS/39.7kg-mを発揮。CVTとの組み合わせでパンチのある加速とレスポンスの良さが強く印象に残った。

![]() NISSAN アルティマ

NISSAN アルティマ

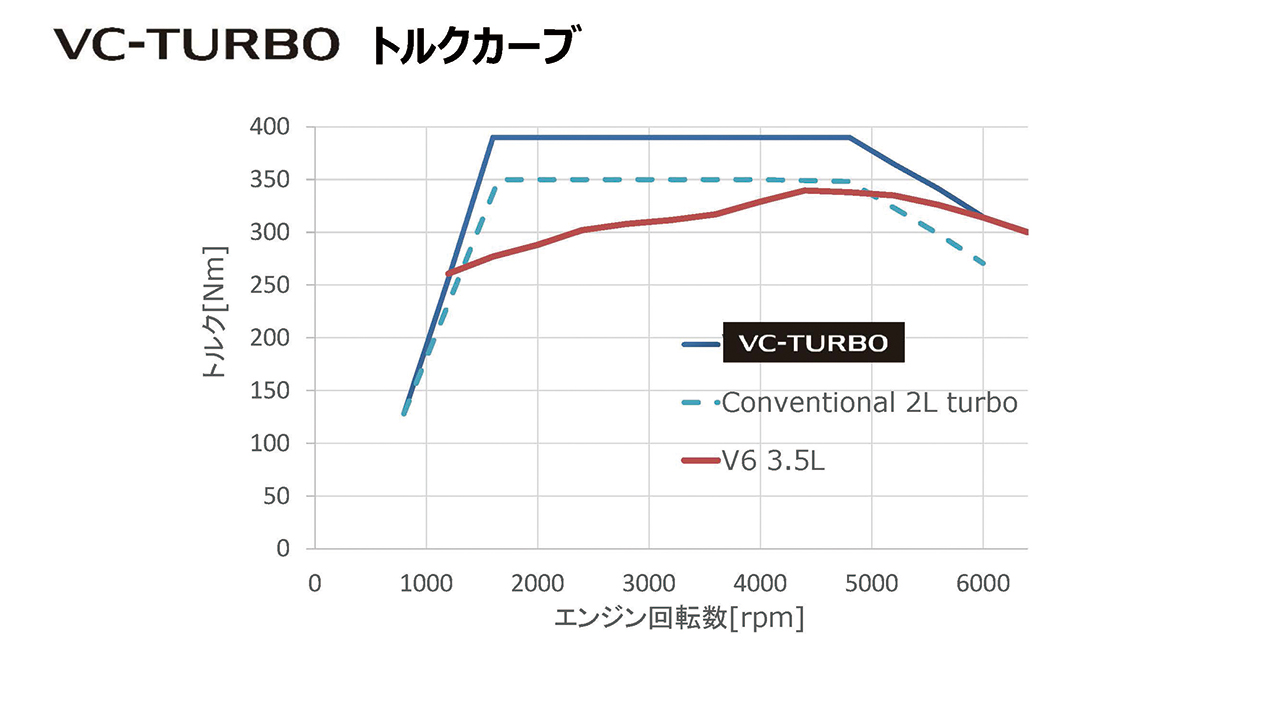

アルティマに搭載されるVCターボも、QX55と同じ2L直4VCターボだが、こちらのパワースペックは252PS/38.7kg-mになる。デビュー当時はV6エンジン相当の出力性能と直4エンジン相当の燃費性能を持つと評されていた。

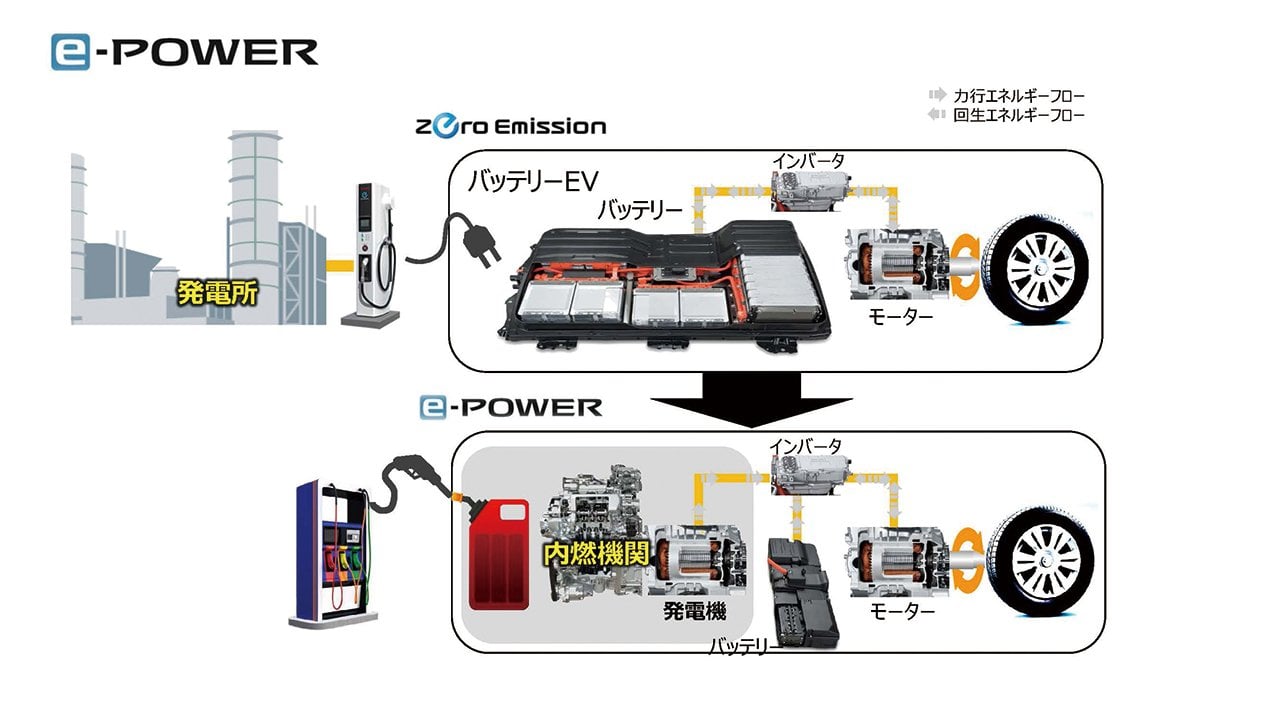

e-POWERとの関係も見逃せないポイント

今回の取材では、VCターボの開発背景や構造のプレゼンの中で、なぜかe-POWERが登場してきた。最もVCターボを用いたe-POWERが具体的にどうなるかの説明はなく、e-POWER関連はシステムの特徴が中心の解説。VCターボと直接結びついた話もない。ただ、情報の断片を縫い合わせていくと、VCターボとe-POWERの深い関係性が朧気ながらも浮かんでくる。

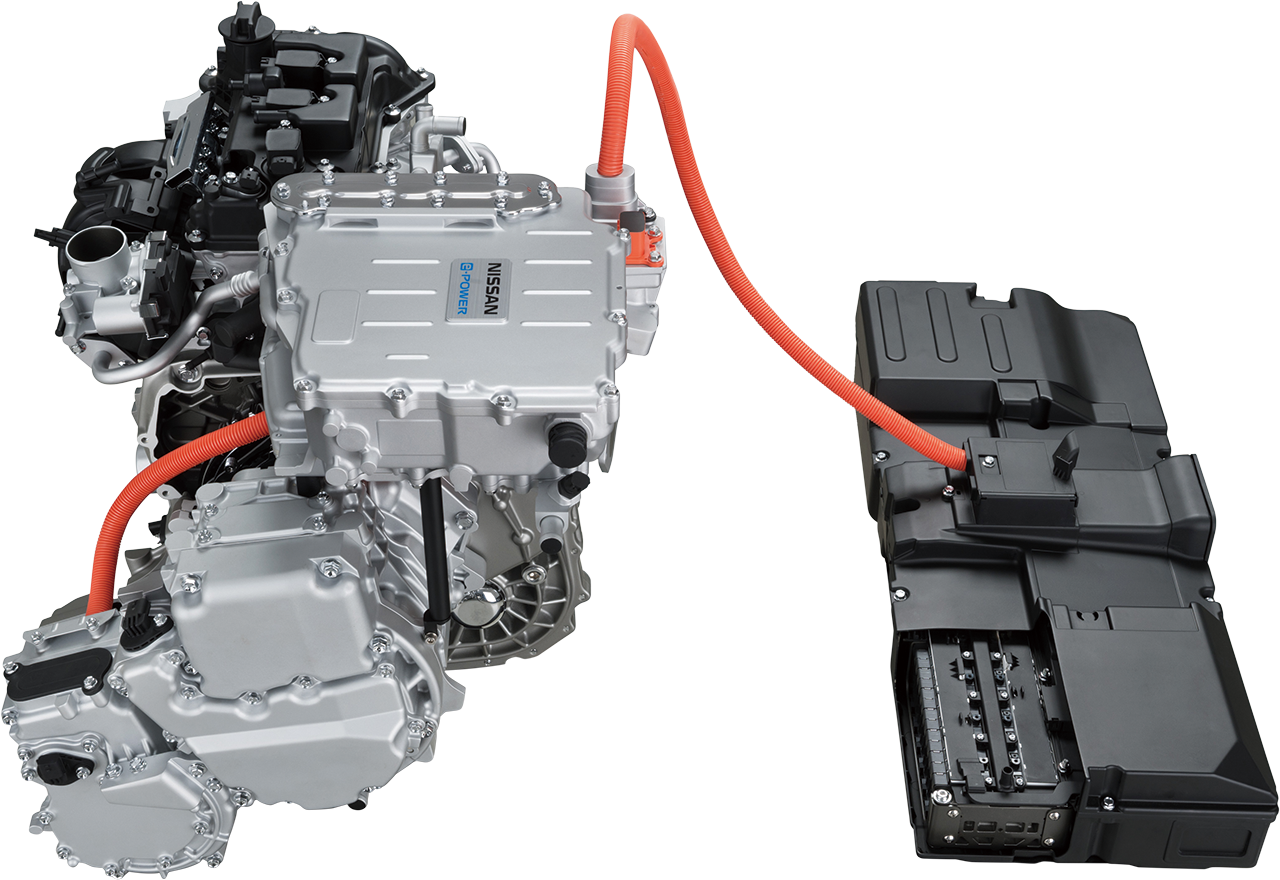

e-POWERのポイントの一つとして挙げられるのは、EVに比べて搭載バッテリーの容量が少なくて済むことによる軽量化とコスト軽減だ。当然、バッテリー容量を増やさない工夫が必要になるため、エンジンは高効率の発電領域が求められる。簡単に言えば、エンジンが効率良く発電して全負荷に必要な電力まで賄えれば、電力を蓄えるバッテリーも必要最小限で済むことになる。

もう一つのポイントはパワーコントロールユニット(PCU)を含む、電動駆動用ユニットの大きさ。どちらかと言えば短所なのだが、ノートではエンジンルームの半分以上を占めている。つまり、パワーと効率に優れていても大きなエンジンは搭載できない。ゆえに小さく高効率で高性能なエンジンが必要になるわけだ。

発電用エンジンとしても高い資質を秘めている

コンパクトなサイズに加えて、高出力かつ広域で高効率を実現している1・5L直3VCターボは、e-POWERの性能向上に必要な条件をすべて備えている。e-POWERの更なる進化を期待するならば、次世代e-POWERには、VCターボが採用されるに違いない、と読めるのだ。

とはいえ既存のe-POWER全てが入れ替えになるとは、コストの面からみて考えにくい。ノート用の1.2L直3エンジンは、上級のオーラでも車格やコンセプトに十分以上の性能を示している。ゆえにVCターボe-POWERを載せることは明らかにオーバースペックであり、コストの面からしてもかなり無理がある。

そこで考えられるのが重量級カテゴリーや上級クラス用の新たなe-POWERとしての位置付けだ。

現在のe-POWER車のラインナップで最重量モデルとなるのはミニバンのセレナだ。セレナの大柄な1BOXボディを1.2Lのエンジンで賄えているのは電動駆動のe-POWERならではの強みになるが、どうしてもバッテリーからの給電ありきになってしまい、エンジンの稼働時間も稼働負荷も長く大きめになる。実際にノートと乗り比べると、余裕がないのは明白。セレナがVCターボ搭載のe-POWERに転換するかは別の話として、既存のe-POWERではクラスやカテゴリーが制限されるのは間違いない。

オーラ用e-POWERのエンジンと試乗した1.5L・VCターボのパワースペックを比較すると、最高出力は2倍以上、最大トルクは約3倍である。発電用と直接駆動用の違いはあるにしてもエンジン性能は段違いだ。

次期エクストレイルへの採用は「ほぼ確実」だ

そこで次期エクストレイルにはVCターボe-POWERが導入されるのでは、という話に繋がる。FFプラットフォーム前提では搭載可能モデルも限定されてしまうが、フルラインナップにe-POWERを展開するというのもアリだろう。

もうひとつ、次期エクストレイルの方向性も気になるポイントだ。基本コンセプトは現行モデル同様にアウトドアレジャー軸足のSUVを継承。そこに高性能電動4WDの魅力をVCターボe-POWERで上乗せするというシナリオだ。

あるいはリーフ開発のノウハウから現行のe-POWERが誕生したのと同様に、アリア開発のノウハウをVCターボe-POWERで次期エクストレイルに展開するというわけだ。

今回試乗した北米向けの新型ローグのスタイルやインテリアを見れば、次期エクストレイルがアリアのようなプレミアムスポーツ系となるとは考えがたいが、次期エクストレイルの魅力の一端として、アリア譲りの電動4WD性能と他のハイブリッドSUVを凌駕するプレミアム感を加える可能性は高い。

エンジン単体でもVCターボは魅力的で、究極の内燃機のひとつといっても過言ではないが、その本領はe-POWERと相まってさらに深化するはず。大いに期待したい。

VCターボとは?

全域で高い熱効率を実現する、日産自慢の高性能エンジン

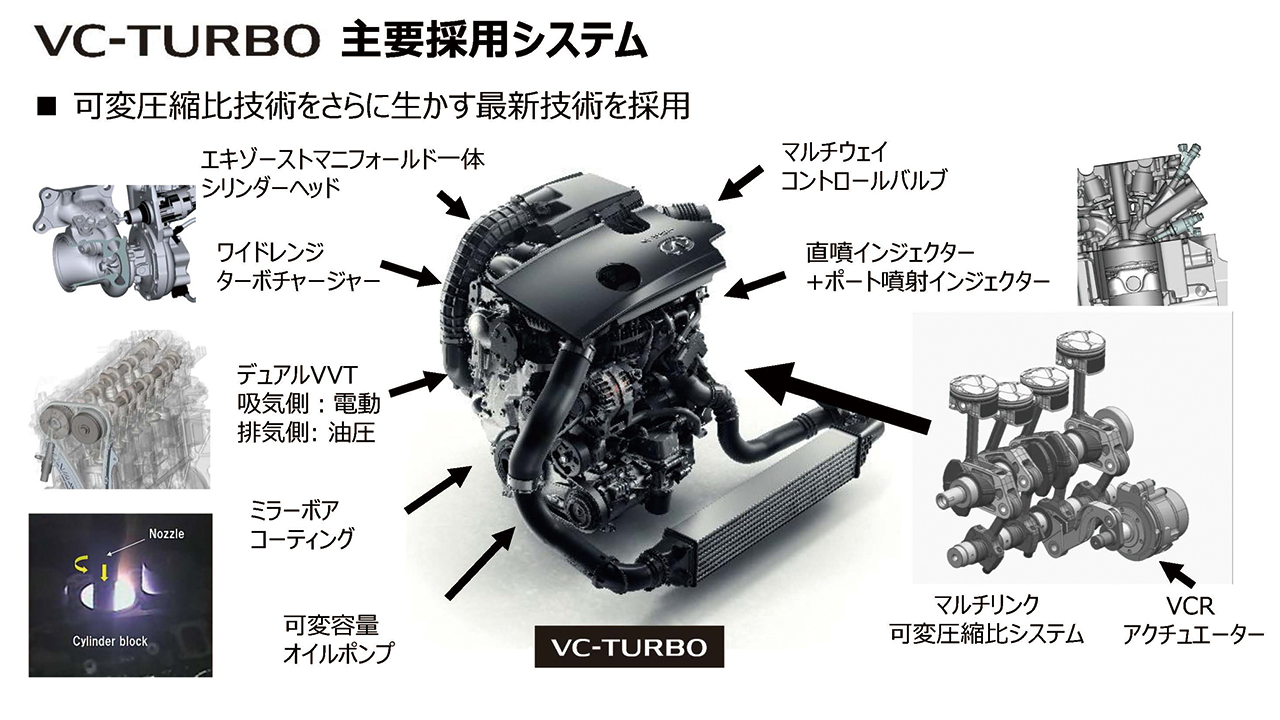

世界初の可変圧縮比技術を採用したVCターボエンジンは、2016年のパリモーターショーで発表。その後2018年に市販モデルへの採用が始まっている。

最大の特徴は、燃焼室内を最もエンジンの熱効率が優れている状態に維持するために、圧縮比を8:1から14:1の間で無段階に自在に変更できる点だ。具体的にはクランクピンとコンロッドをリンクを介して連結する独自のリンク機構を組み込むことで、ピストンストローク全体を上下に移動。燃焼室容量を可変状態にすることで、運転負荷に応じた理想的な圧縮比を実現している。

低負荷域の効率を犠牲にせずに従来のダウンサイジングターボ相当の高過給を可能とするVCターボエンジンは、動力性能と燃費の両立において、大きな性能向上が期待できるエンジンとして注目を集めている。

クランクシャフトを回転させる独自構造により、ピストンとクランクシャフトの距離をコントロール。圧縮比を8:1から14:1の間で制御することで、回転全域で理想の燃焼を実現できる。一般的なエンジンとは基本構造そのものが大きく異なることが分かる。

全般的に優れたスペックを示すVCターボだが、その違いが明確に現れるのがトルク・パワー。VCターボは他エンジンと比べると、低回転域からの立ち上がりに優れることが確認できる。さらに高回転域まで安定した出力が発揮されることも大きな美点だ。

高効率とワイドレンジを意識したターボユニットと過給圧をきめ細やかにコントロールする電動ウェイストゲートバルブを採用したことで、瞬発力に富んだレスポンスの良さを持つこともVCターボの魅力である。

改良が加えられた第二世代のVCターボは、第一世代が持つ高出力&コントロール性の高さに加えて、静粛性や熱効率性を強化。排気量が2Lから1.5Lに変更されたためパワースペックは若干下がったが、多くの美点はしっかりと受け継がれている。

VCターボは今後デビューする多くの新型に搭載されていくのは確実。先日の上海モーターショーで発表された中国仕様のエクストレイルには、今回試乗した1.5L・VCターボが採用されている。

e-POWERとは?

発電した電気で走るハイブリッド。リーフ譲りの電動走行感も人気

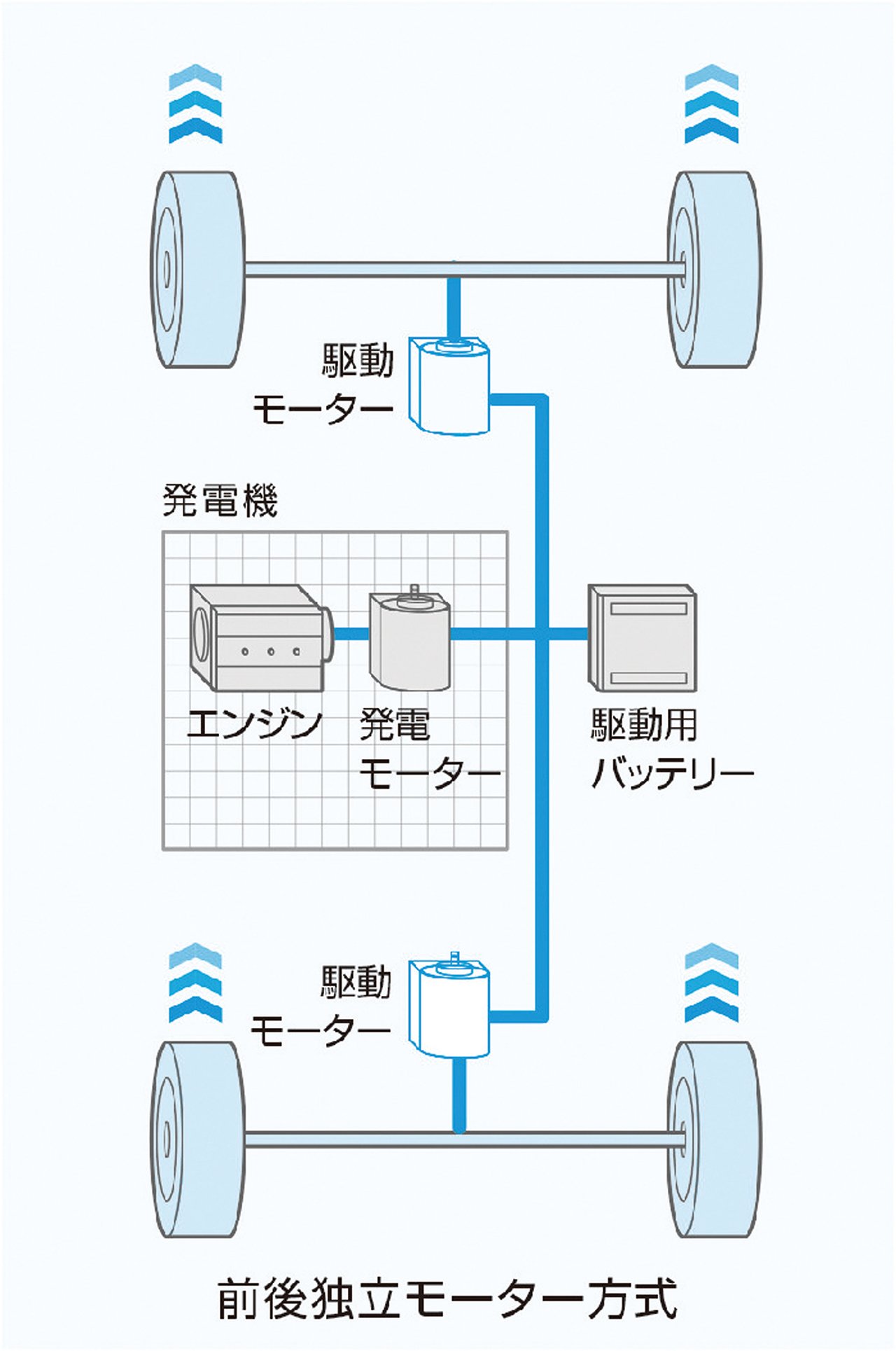

いまや日産の看板商品として成長を遂げたe-POWER。システム構成としてはエンジンで発電した電気でモーター駆動を行う、シリーズ式のハイブリッドになる。

2016年に先代ノートに採用されて以来、主力モデルに順次採用されているが、搭載モデルごとに仕様が異なる。現時点の最新仕様となるノート オーラでは、モーター出力は100kW/300Nm(FF車)を発揮。2.5L級ガソリン車に匹敵する実力を持つ。

最新モデルになるほどピュアEVのリーフ譲りの電動技術が投入されることもあって、モーター駆動がもたらす走行感覚も評価が高い。特に現行ノートとノート オーラは、ドライブフィールや乗り味の質感向上を狙う武器として、積極的にe-POWERを売りにしているほどだ。

現行e-POWERの最新仕様が搭載されるノート/ノート オーラには、50kW/100Nmを発揮する大出力リヤモーターを搭載する4WD車もラインナップ。日産独自の前後輪駆動制御技術を用いることで、オンロードでの動的質感向上にも貢献している。

欧州で発売開始した新型キャシュカイには、1.3Lマイルドハイブリッド車に加えて、発電専用に設計したVCターボエンジンを搭載する次世代e-POWER車が、2022年に投入されることが告知されている。この次世代e-POWERが、次期エクストレイルに搭載される可能性が高い。

●文:川島 茂夫 ●写真:日産自動車