車の最新技術

更新日:2021.12.23 / 掲載日:2021.10.16

最高レベルの自動運転技術が長距離運転にもたらす恩恵【石井昌道の自動車テクノロジー最前線】

文●石井昌道 写真●ユニット・コンパス

世界初の自動運転レベル3を実現したホンダ・センシング・エリート搭載のレジェンドは2021年3月4日発表・同5日発売。世の注目を集め、この4月から始まった当連載の第1回目を飾ったモデルでもあるが、埼玉・狭山工場の閉鎖に伴いオデッセイやクラリティとともにレジェンド自体が2021年中に生産を終了することとなった。ホンダ・センシング・エリート搭載車はもともと100台限定のリース販売のみとされ、慎重な上市とされていたが、2021年10月現在ですでにオーダー受付を終了している。

F1の撤退に、NSXやS660などスポーツカーの生産終了のみならず、将来を担う自動運転でも梯子を外された感があり、ホンダに未来はあるのか? と疑いたくなる出来事だが、事業立て直しの真っ最中であり、後継をスムーズに用意できなかったとはいえ何らかのカタチで将来に生きてくるはずなので、ここは期待して待つことにしよう。

世界初の自動運転レベル3試乗でわかったこと 【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第1回】

【EV】AUDI e-tron Sportbackの走りを深堀する【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第23回】

Mercedes-EQ EQCの走りを深堀する【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第24回】

ゼロエミッションで騒音もない新時代のモータースポーツを体験【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第25回】

ホンダが目指す新領域のチャレンジとは【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第26回】

「ホンダ・センシング・エリート」の実力を1週間、1648kmの行程で検証する

今回は、かなりの希少車になってしまったレジェンドのホンダ・センシング・エリート搭載車でロングドライブを体験した。これまで2〜3時間の試乗はあったが、高度な自動運転技術の真価をみるにはもっと長く乗ってみる必要がある。レジェンドが消滅しないうちに実現しようと狙っていたのだが、たまたま仕事で長距離移動する機会があった。

試乗1日目は東京・青山から愛知県・三河安城まで321km。2日目は三河安城から福島県いわき市まで528km。3日目はいわき市から東京・大田区まで220km。この3日間で1000kmオーバーをこなすとともに、1週間で1648kmを走破した。ほとんどが高速道路で一般道は1割にも満たない。ちなみに燃費は12.3km/Lだった。

ユーザーベネフィットとしては「レベル2」領域の充実が大きい

今回期待していたのはレベル3よりもレベル2の領域だ。

レベル3は特定条件下での自動運転と定義されており、ホンダ・センシング・エリートでは“トラフィックジャムパイロット(渋滞運転機能)”がそれにあたる。高速道路で渋滞に遭遇し、30km/h以下で諸条件を満たせば作動開始。50km/hまでは作動が継続される。作動中はシステムが先行車の車速変化に合わせて車間距離を保ちながら同一車線内を走行、停車、再発進をする。ドライバーは足の操作から解放されるフットオフ、ハンドル操作から解放されるハンズオフ、そしてレベル3であるゆえの前方監視義務からも解放されるアイズオフまでも実現している。ただし、ホンダ・センシング・エリートでアイズオフが可能なのは中央のディスプレイを注視することに限られる。作動中は走行時でも映像が映るようになるのでTVやDVDの視聴、カーナビの操作などが可能になる。

レベル2が高度な運転支援にとどまり自動運転ではないのに対して、ホンダ・センシング・エリートは極めて限定的ではあるものの特定条件下での自動運転を実現したわけだ。

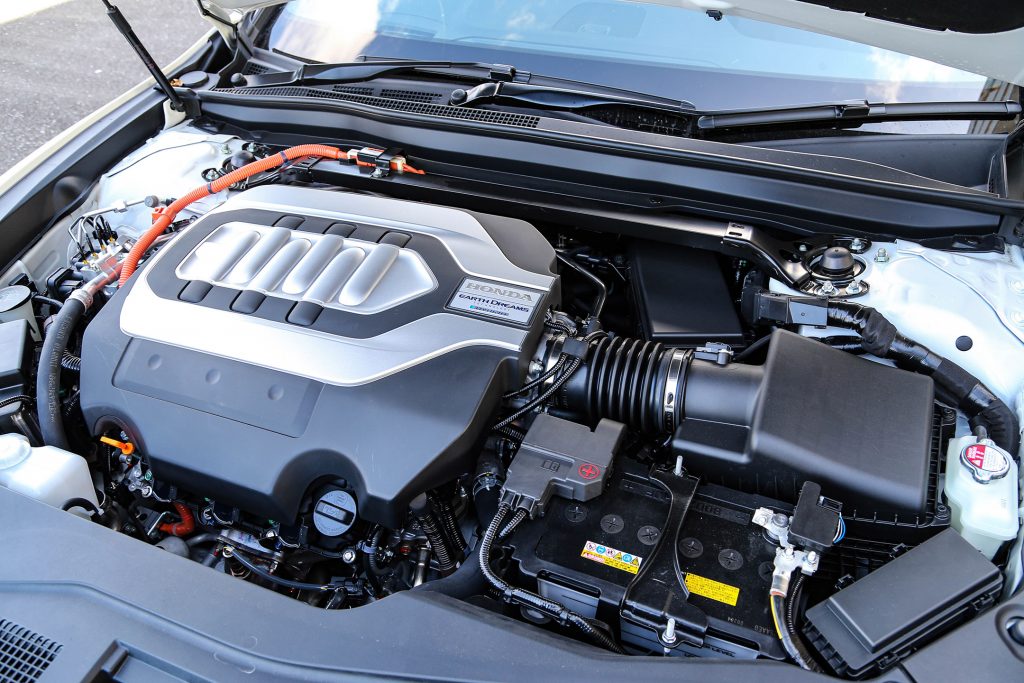

そのためにダイナミックマップ(高精度3次元地図)やフロントに2つ、リアに3つものLiDARといった高価なセンサを搭載している。その他のセンサは前方用の単眼カメラが2つ(冗長性を考慮)、前後左右の4つのカメラ、5つのミリ波レーダー、12個のウルトラソニック(超音波センサ)など。ホンダセンシングエリート非搭載車に比べると375万円高で車両価格は1100万円にもなるが、それがもたらす価値はレベル2領域でも発揮されるはずだ。

高速道路や自動車専用道でACC(アダプティブクルーズコントロール)とLKAS(車線維持支援装置)を作動させ、一定の条件を満たすとドライバーがハンドルから手を離してもシステムが運転支援するハンズオフ機能が働く。ステアリング上のインジケーターがブルーに光り、メーターやHUD(ヘッドアップディスプレイ)でもそれが確認できる。

ハンズオフを日本市場で初めて実現したのはBMWで、いまでは多くの車種に搭載している。しかしながら、60km/h以下の渋滞時に限られる。日産スカイラインのプロパイロットは0km/hから制限速度まで、スバル・レヴォーグのアイサイトは50km/hまで、トヨタMIRAI、レクサスLSのAdvanced Driveは上限120km/h(現実を考慮して制限速度表示の+15km/hまで設定可能)となっている。

各メーカー、モデルによって考え方の違いなどもあるが、技術的にはダイナミックマップを搭載しているのが日産、トヨタ/レクサス、ホンダで、スバルはダイナミックマップではないものの高精度地図を搭載、輸入車のBMWはまだダイナミックマップを搭載していない。

LiDARはホンダが5つなのに対してトヨタ/レクサスはいまのところフロント1つにとどめている。これによってベース車両+55万円でAdvanced Driveが手に入る。

ダイナミックマップはcm級の絶対精度を実現しており、GNSS(全球測位衛星システム)との連携で正確な自車位置が把握できる。これを持たないモデルでは、自車のセンサから周囲の情報を読み取って運転支援しているわけで、いわば自律航法。正確な自車位置と、これから進んでいく道の情報を持っているので先読み運転ができるわけだ。だからダイナミックマップ(およびスバルの高精度地図)を搭載したモデルのLKASはじつにスムーズかつ正確で、ハンズオフを可能にするポテンシャルがあるわけだ。それに加えてレジェンドはセンサが充実しているから周囲を監視する能力が高く、車線変更のアシストも高性能だ。

高速道路におけるハンズオフ機能の実態と恩恵

ハンズオフ機能が作動してハンドル上の車線変更マークがついたスイッチを押せば高度車線変更支援機能が働く。たとえば速度を100km/hに設定しているときに遅い先行車に追いつけば、システムが右にウインカーを出して車線変更し、追い越しが完了すればまた左にウインカーを出して戻っていく。それがハンズオフのまま行われるのだ。交通状況の見極めは、完璧とまでは言わないが、安全サイドに振りながらもよく出来ていると感心させられる。

交通量が多い場面などでは、この高度車線変更支援機能がわずらわしく感じられることもある。そこで左の車線に戻っても、すぐに追いついちゃうな、などと思う場面があるからだ。そんなときは高度ではない、普通の車線変更支援機能を使えばいい。ドライバーのウインカー操作によってシステムが車線変更のためのハンドル操作や加減速を支援するのだ。

ハンズオフをもっとも堪能できるのは、120km/h制限で道幅も広い新東名だろうと予想していたが、実際にはそうではなかった。あたりまえだがハンズオフもまた限られた条件下で作動する。ODD(Operational Design Domain=運行設計領域)から外れればTOR(Takeover Request=運転引き継ぎ要求)が発せられ、ドライバーにハンドル操作を促してくる。それが新東名の120km/h制限区間では想像よりも多かった。正確に時間を図ったわけではないが、体感的にはハンズオフが可能だったのは半分程度。その一方で80〜100km/h制限区間では、複雑な状況をのぞけばかなりの割合でハンズオフが可能だった。きついカーブが続く、東名上りの御殿場→大井松田の区間でもカーブをスムーズにこなしてくれるのが気持ちいい。

首都高速では幸か不幸か、短い渋滞にしか遭遇せず、トラフィックジャムパイロットが作動したのはほんの数分程度で、今回はありがたみを感じるほどではなかった。

圧巻だったのは常磐道・下りだ。夜間で小雨が降り続ける状況だったが、三郷料金所を過ぎてほどなくハンズオフが作動し、いわき中央ICまでの約170km、2時間強にわたって一度もTORがなく、全線をハンズオフで行けたのだ。ODDから外れる要件としてGNSSとの連携が切れてしまったときがあげられるが、トンネルが連続する場面でも問題なくハンズオフで走行していった。

高速道路でのロングドライブで積極的にハンズオフ機能を使用するときの最大の懸念は、システムを過信し、運転意識が下がってしまうことだったが、その心配も今回は杞憂に終わった。ドライバーとして周囲の交通状況を監視する意識は通常の運転とかわりない。いやむしろ、自分でステアリングを握っているときよりも緊張感があるぐらいで、運転意識は高いレベルで維持できていた。システムを完全に信用しきっていないということもあるだろうが、大型トラックを追い抜いていくときなどは、それなりに緊張する。

TOR時には即座にハンドルを握らなければならないので、ハンズオフした手の置き場が悩ましいところではあるが、乗っているうちに慣れてきた。ちょっと立て気味にした膝やセンターコンソール、ドアハンドルなどに腕をあずけつつ、ハンドルを素早く握る位置が自然とわかってきたのだ。

運転意識は下がらず、それでいて運転の疲労はずいぶんと軽減されていた。通常はロングドライブでも2時間程度で休憩をとるようにしているが、三河安城から福島県いわき市まで528km、7時間弱の間で止まったのは1度だけ。それもガス欠が近づいてきたので海老名サービスエリアで給油したのみだ。とくに急ぐ必要はなかったが、淡々と走っていたら自然と長く走ってしまっただけで、信じられないほどの疲労軽減効果を実感した。

予想していた通り、レジェンドのホンダセンシングエリートは、レベル3のみならず、超高度なレベル2として優秀な性能をみせてくれた。ロングドライブの機会が多い人にとっては価値のあるシステムだろう。これが、一度は消滅してしまうのは惜しいが、近い将来、もう少しリーズナブルに手に入るようになることを願いたい。

執筆者プロフィール:石井昌道(いしい まさみち)

自動車専門誌の編集部員を経てモータージャーナリストへ。国産車、輸入車、それぞれをメインとする雑誌の編集に携わってきたため知識は幅広く、現在もジャンルを問わない執筆活動を展開。また、ワンメイク・レース等への参戦も豊富。ドライビング・テクニックとともに、クルマの楽しさを学んできた。最近ではメディアの仕事のかたわら、エコドライブの研究、および一般ドライバーへ広く普及させるため精力的に活動中。

【石井昌道の自動車テクノロジー最前線】は週刊連載です。どうぞお楽しみに!