輸入車

更新日:2024.12.04 / 掲載日:2024.12.04

2024年の輸入車業界を総括 現状と近未来を読み解く5つのキーワード

2024年輸入車業界を賑わした5つのキーワード

写真●内藤敬仁

(掲載されている内容はグーワールド本誌2025年1号「2024年輸入車業界を賑わした5つのキーワード」記事の内容です)

時代は移り変わる。それは自動車業界においても同じだ。常識は変化し、定番モデルも時代によって姿形を変える。電気自動車はどうなっていくのか?新参入の第三勢力や超富裕層向け市場の行方は?そしてなにより知りたいのが、今買うべきモデルだ!

自動車ジャーナリスト池田直渡氏に聞く2024年輸入車業界を賑わした5つのキーワード

文●ユニット・コンパス 写真●ユニット・コンパス、シャッターストック

2024年を総括し、2025年を展望するために、「定番モデル」、「電気自動車」、「第三勢力」、「超富裕層」、「買い時モデル」という5つのキーワードを設定。自動車ビジネスに造詣の深いジャーナリストの池田直渡氏が解説する。

輸入車マーケットの現状と近未来を読み解いていく

2024年の輸入車業界を総括し、2025年がどのような年になっていくかを考えるこの企画。

編集部が用意した5つのキーワードについて、分析をお願いしたのは、自動車ジャーナリストで、業界のビジネス的な側面にも深い造詣を持つ池田直渡氏だ。

新車価格高騰のなか定番モデルはさらなる高付加価値を目指す

最初のテーマは高騰する傾向にある新車価格について。たとえば輸入車の代表的な存在であるVWゴルフだ。2004年のゴルフⅤが約240万円からだったのが、現行型は約340万円から。値上がり幅でいうと約40%にあたる。日本はもちろん、欧州のインフレ率から考えても値上がりの幅は大きい。

「このあとのテーマでもある電気自動車にも関わってくるのですが、欧州メーカーは電気自動車の開発競争を短距離走だと捉えた。短期間に巨額の投資を行い、既存のモデルラインアップを電気自動車に置き換えて、一気に業界の勢力図を塗り替えようとした。たとえば年間20万台規模の生産ラインを立ち上げるには5000億円程度の投資が必要だと言われていて、一般的にはそれを数十年かけて償却していく。ところが、蓋を開けてみると電気自動車の売れ行きが思わしくないため、経営に悪影響が出てしまった。かつてアナリストは、電気自動車は構成部品が少なく、大幅なコストダウンが実現すると言った。しかし実際は、駆動用バッテリーの調達費用がアキレス腱になって電気自動車の生産コストは内燃機関よりも高くなってしまった。環境意識の高い消費者も、補助金なしには割高な電気自動車を選びません」

こうして電気自動車に多額の出資を行った自動車メーカーは、さらなるコスト削減と生産効率向上が必要となった。そして売れ行きのいい内燃機関モデルについては、商品力を磨き上げることで価格を上げ、バランスシートの正常化を目指している。

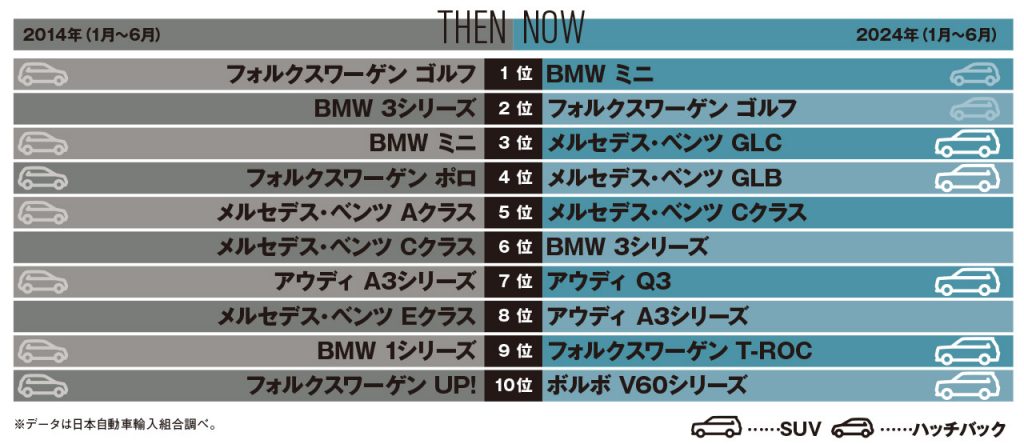

電気自動車への投資を内燃機関モデルで回収する必要がある

元々日本における輸入車は完全なる実用車ではない。ユーザーは個人の嗜好や趣味に合わせた選択を行っているわけで、価格に見合う魅力があれば高額であっても需要はある。それは販売台数ランキングにも現れていて、2024年は半数以上がSUVが占めている。同じセグメントであれば割高であるにもかかわらずだ。

「今、多くの自動車メーカーが目指しているのはポルシェです。量産車メーカーでありながら、プレミアム価格が受け入れられているポルシェは、ブランドビジネスという目線で、最も成功しています。ラインアップの利益率を高めることで、じつは長距離レースだった電気自動車ビジネスにも継続的に投資を続けることができる」

ブランド力を高めるための競争はいろいろなところで始まっている。モータースポーツの最高峰のひとつである世界耐久選手権(ル・マン24時間レースを含む)では、2024年になって多くのブランドが参戦を表明。いまやフェラーリ、ポルシェ、BMW、プジョー、キャデラック、アルピーヌ、ランボルギーニと多数のブランドが激戦を繰り広げている。

コスパ勝負のアジア系第三勢力に勝機はあるのか?

「そういった意味でも、日本市場で韓国のヒョンデや中国のBYDといったアジア系メーカーがどう戦っていくのかは興味深いです。クルマのデキは悪くないのですが、単純なコスパだけで日本のユーザーがクルマを買うとは思えません」

なぜ超富裕層向けマーケットが加速を続けているのか

一方でコスパと真逆の動きをしているのが、超富裕層向けマーケット。数千万円から億を超えるモデルが続々登場している。

「21世紀になってプラットフォーマーが場と富を独占して、富裕層の形もずいぶん変わりました。そうした新しいリッチ層をターゲットに、ブランド力のある自動車メーカーはどんどんと少量生産の超高額車両を出すし、それが飛ぶように売れる。それらはとてつもない性能を備えていますが、じつは性能そのものは必ずしも重要ではない。超富裕層の心を動かすクルマかどうか。先ほどのモータースポーツの話にもつながりますが、どのようにして付加価値を生み出すかがポイント」

こうした動きは一般的なユーザーには関係ないと思われがちだが、池田さんは警鐘を鳴らす。

財布にやさしい小型車や実用車は今が買い時かも

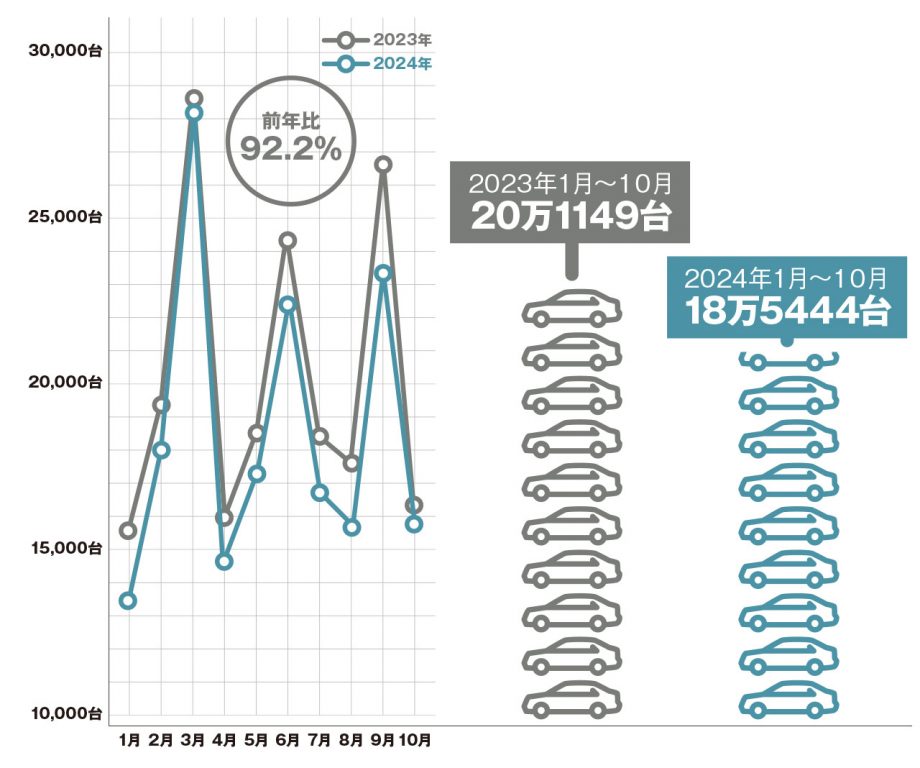

「2024年1月から6月の販売台数は前年比マイナスですが、これは2023年がコロナ禍からの半導体不足などで溜まった受注を吐き出した関係もあるので、あまり気にすることはないでしょう。それよりも今後は手軽に楽しめる輸入車は少なくなってくると予想されます。すでにメルセデスはコンパクトカーの生産をやめる方針でいます。プレミアムブランドに限らず、利益率の少ない小型車や実用的なタイプの輸入車は生き残りが難しい。そういった意味でも、欲しいクルマは今のうちに買っておくべきでしょう」

プレミアム志向は、所有欲を高めてくれる一方で財布に厳しい。消費者は賢い立ちまわりが求められる。

プロフィール:自動車ジャーナリスト 池田直渡

1965年神奈川県生まれ。自動車雑誌を経てビジネスニュースサイトの編集長に就任。現在は、クルマのメカニズムと開発思想や社会情勢の結びつきに着目して執筆活動を行う。

販売台数は前年比でダウン

輸入車の新規登録台数

ハッチバックからSUVへ|販売台数から見る定番モデルの変化