輸入車

更新日:2019.10.04 / 掲載日:2019.10.04

フランクフルトモーターショーから世界の自動車事情を垣間見る

文●工藤貴宏 写真●ユニット・コンパス

昨今叫ばれる「モーターショー離れ」は、ふたつの側面から考えるとわかりやすい。

ひとつは来場者数。ピークだった1991年に200万人を超えていた東京モーターショーの来場者数は、前回2017年には77万1200人まで落ち込んだ(それでもリーマンショック直後よりは増えている)。

もうひとつは出展メーカーの減少だ。もうすぐはじまる2019年の東京モーターショーは、前回まで参加していたBMW、MINI、ポルシェ、そしてフォルクスワーゲンも不参加。国内メーカーは頑張っているが、国外からの参加はメルセデスベンツ・ベンツ、ルノー、アルピーヌ、そしてアルピナだけに留まる。かつて、世界中から注目を集め、ブガッティ・ヴェイロンの市販モデルの公開の場としても選ばれたほどのモーターショーだった頃が懐かしいとすら思う。

しかし、そんな状況が東京だけかといえば、決してそうではない。

先日ドイツで開催されたフランクフルトモーターショー(IAA)も同じ状況になっている。ドイツ以外の出展自動車メーカーは激減し、日本からの参加はホンダのみ。来場者数も減少し、前回を3割以上下回る56万人だったという(東京モーターショーよりも少ない!)。

海外ブランドはホンダのほか、「ディフェンダー」を公開したランドローバーや韓国のヒュンダイが目立っていたくらい。あとは超速のスーパーカーと電気自動車のSUVコンセプトを公開した中国の「紅旗」が話題になっていた程度。それどころかBMWやアウディが展示規模を縮小するなどドイツ国内メーカーまでダウンサイジングが目立つほどで、地盤沈下度でいえば、東京モーターショーどころじゃないと感じた。

とはいえ、内容に見応えがなかったかといえばそうでもない。ドイツブランドを中心に、ショーを盛り上げるべく新型車が大量投入されていたからだ。

そこで感じたのは、EV(電気自動車)の台頭である。そして、同じEVでも中国との違いが印象的だった。

ホンダ e

ランドローバー ディフェンダー

ヒュンダイ ネキソ

紅旗 S9

市販EVの台頭が目立ったフランクフルト

日本のメディアの報道を見ると中国のモーターショーは「EVの勢いがスゴイ」という印象で、確かにEVの展示は多い。しかし、実際に現地へ行ってみると市販車やすぐに市販するモデルは意外に少なく、逆に新興EVメーカーが市販のモーターやバッテリーを組みつけて制作したと思われる実物大のモックアップ(模型)が多い印象。おそらく、モーターショーへの出展は投資を得るためのアドバルーンなのだろう。うがった見方をすれば、投資だけ集めて市販しない可能性もある。というかその可能性が高いように思える。

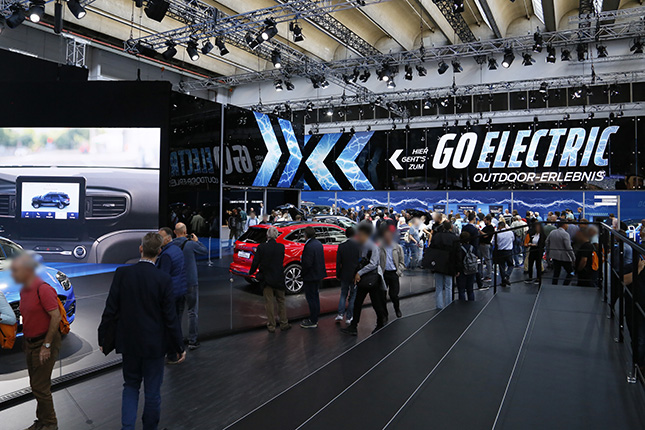

いっぽうで、フランクフルトで見かけたEVは全く違った。大手自動車メーカーがショー開幕直前、もしくはショーの開幕に合わせて正式発表したEVが目白押しだったからだ。中国のモーターショーと違い、多くのEVは飾りではなく現実なのである。

ドイツの自動車メーカーは本気でEVに舵を切るのではないか。そう思わせるのに十分な気迫を感じた。

そんな市販EVのなかでもっとも大きいトピックとなったのが、フォルクスワーゲン。「ID.3」という市販EVを正式発表し大々的にアピール、ブースが電気自動車祭り状態だったのだ。

ID.3はゴルフクラスのEVで、従来の同社のEVと異なるのは車体からしてEV専用設計になっていること。3種類のバッテリー容量を選べ、航続距離は最大550km。ベースグレードの価格は補助金を含めて約300万円強で、「ゴルフディーゼルとほぼ変わらない値段で販売する」とフォルクスワーゲンは説明していた。

ポルシェはショー開幕直前に正式発表された初の市販EVとなる「タイカン」が目玉。こちらは「速さ」を大々的にアピールし「ポルシェはどうあるべきか?」「ポルシェらしいEVとは」という部分を重視しているように思えた。0-100km/h加速は2.8秒と驚異的で、EVだからといって全面的に環境アピールをするわけではないのだ。

ミニ初の量産EVである「ミニ クーパーSE」は、既存のボディがベース。シティコミューター(都市内移動向け)として航続距離はあまり長く設定していない。ホンダ初の量産電気自動車となる「ホンダe」も同じくシティコミューターで、全長は4m弱。開発責任者によると「新時代のコンパクトカーの姿を求めた」のだそうだ。

さらに、メルセデス・ベンツは電動車(ハイブリッドなども含む)ブランドである「EQ」として、ミニバンの市販仕様を披露した。「Vクラス」が車体のベースで、ホテルや企業などの送迎車(基本的には長距離を走ることがない)としてこれを使うと、環境イメージを高めるのに一役買うということなのかもしれない。

ベンツは、市販車ではなくコンセプトカーだが、「ヴィジョンEQS」も発表(東京モーターショーにも展示するという)。大型セダンのEVで、将来的にはフラッグシップサルーンのSクラスもEV化を考えているというメッセージと受け取れた。EV化の流れに、プレミアムセダンだからという“聖域”がないことを感じさせたのだ。

フォルクスワーゲン ID.3 1st

ポルシェ タイカン

MINI クーパーS E

メルセデス・ベンツ EQV

メルセデス・ベンツ EQS

どうしてドイツは“本気のEV化”なのか

現地で取材をすると、ふたつの理由が見えてきた。ひとつは2021年から欧州で始まる総燃費規制。メーカー内の全車種のCO2排出量を走行1kmあたり平均95gに抑えなければならない決まりで、これはガソリン車の燃費でいうと24.4km/Lに相当。現実としてハイブリッドを広く普及させたトヨタ以外はクリア不可能で、達成できない場合はメーカーが巨額の罰金(1g超過で販売1台あたり約1万2000円)を払わされることになる。

しかし、電気自動車を販売するとボーナスが加算され、計算を行うのに有利となるのでメーカーは現実問題として積極的に取り組んでいる。

もうひとつは、世間の風当たりだ。

実はプレスデー翌日の会場内でグリーンピースが抗議活動をしていたのだが、それは「二酸化炭素を多く輩出するSUVや高性能車はけしからん」というもの。ドイツでは環境保護団体に加え「緑の党」など環境重視の姿勢を濃く見せる政党もある。そして二酸化炭素に対してかなりの国民が過敏になっている。

「二酸化炭素は温暖化を招いて地球を滅ぼすことになる」という考えがヒートアップしている彼からすれば、それを作り出す装置を製造し販売する自動車メーカーはあたかも犯罪組織のような扱い。もちろん、ディーゼルエンジンの排出ガス不正事件も、クルマに対する風当たりを強くする大きな痛手となった。

そんな世の中の流れに歩調をあわせる政治家も増え、昨今のドイツにおいてクルマは「反社会的」として政治的な争いに激しく巻き込まれてしまっている側面もあるのだ。自動車産業はドイツの基幹産業でもあるにかかわらず、環境面からの風当たりは非常に強い。

だから各社とも「環境にいいEVを作りますからね」と一生懸命アピールし、イメージ向上をはかっているのである。

EVで未来を語るいっぽうで、会場にはアウディRSシリーズの最新作「RS6」や「RS7」をはじめ、メルセデス・ベンツの「AMG A45シリーズ」など従来の価値観に従ったハイパフォーマンスカーなども多く展示され、来場者も興味深く見ていた。

実はEVが大々的にアピールされるいっぽうで、現実として考えれば今でもそれらがドイツメーカーを稼ぎの柱になっているというのが現実。さらに、果たしてドイツでEVがどれだけ世間に受け入れられるのかも未知数だ。メルセデス・ベンツやアウディはすでにEV専用モデルを発売しているが、それらの一般消費者からの興味が大きいとは思えない。

メルセデス・ベンツ A45 AMG

理想や未来と現実の中間。そして、建前と現実の狭間。

フランクフルトモーターショー会場は、そんな、なんとも微妙な場所だった。