新車試乗レポート

更新日:2023.05.09 / 掲載日:2022.07.31

【日産 サクラ】電気自動車の実力を実車でテスト!【グーEVテスト】

文●石井昌道 写真●ユニット・コンパス

欧州や中国では、クルマを取り巻く環境や政府の補助金政策なども追い風となり、EV(電気自動車)のセールスが急進。対する日本も、普及はまだまだこれからという状況ながら、補助金の充実や新しいEVの登場&上陸など、EV関連のニュースが次々とメディアをにぎわせている。そうした状況もあり、「そろそろかな」とEVが気になり始めている人も案外多いのでは?

とはいえエンジン車とは異なり、EVの所有はハードルが高いのも事実。航続距離や充電効率、使い勝手などは車種によって大きく異なるため、どんなモデルが自分にとってベターな選択なのか、見分けるのがまだまだ難しい。

本連載は、EVや自動運転車といったクルマの先進技術に造詣が深い自動車ジャーナリスト・石井昌道氏の監修・解説の下、各社の注目モデルを毎回、同様のルートでテスト。実際の使用状況を想定した走行パターンでチェックすることで各モデルの得手不得手を検証し、皆さんの“EV選びの悩み”を解決することを目的とする。

今回フォーカスするのは、軽自動車市場に初めて本格投入されたEVである日産「サクラ」。積極的な展開を見せる日産EVのエントリーモデルは、果たしてどんな実力の持ち主だろうか?

日産 サクラのプロフィール

日産「サクラ」は、「リーフ」、「アリア」につづく日産自動車“第3の量産EV”だ。グローバルで累計50万台以上のセールスを誇るリーフで培った技術やノウハウがふんだんに投入され、“手の届きやすいEV”を日本で初めて製品化した。

サクラは、エンジンで駆動する軽ハイトワゴンの「デイズ」をベースとし、三菱自動車工業の「eKクロスEV」と兄弟車の関係にある。サクラとeKクロスEVの2台を比べてみると、デザイン思想が明確に異なる点が興味深い。サクラはデイズと全く異なる内外装デザインを与えてきたのに対し、eKクロスEVはベースモデルである「eKクロス」とほぼ同じ内外装デザインを採用する。

これは、日産がサクラを、同社EVラインナップのエントリーモデルとして明確に位置づけているのが要因だ。そのためサクラのフロントマスクとリア回り、そしてホイールなどのディテールは、最新版のリーフやアリアに通じるものとなるほか、インテリアも完全に特別仕立てのデザインとなる。これにより、サクラはデイズと比べてよりプレミアムな雰囲気を身につけている。

サクラのプラットフォームは、エンジンで駆動するデイズやeKクロスなどの開発時から、あらかじめ電動化を視野に入れて開発されたものだ。とはいえ、サクラのそれは、バッテリーを搭載する関係上、ベース車に対してより強固な補強が施されている。またEV化に合わせて、エアロダイナミクスやサスペンションも再チューニングされるなど、単にエンジンをモーターに置き換えただけではない、EVへの最適化が図られている。

そんなサクラのパワートレインは、最高出力64ps(47kW)、最大トルク19.9kgf(195Nm)のモーターに、総電力量20kWhのリチウムイオンバッテリーを組み合わせる。19.9kgfという最大トルクは、2リッターの自然吸気ガソリンエンジンに相当する値で、これはターボエンジンで駆動する一般的な軽自動車の約2倍となる値だ。しかもその大トルクを、走り出した直後から発生するため、加速フィールは一般的な軽自動車のそれとは大きく異なる。

一方、サクラにはバッテリー容量に限りがあるため、1充電当たりの航続距離が180km(WLTC)にとどまるという課題があることも事実だ。しかし、この数値も、街乗りに軽自動車を使う平均的ユーザーの利用状況を考慮してのもの。20kWhというバッテリー電力量でも、5日に1回程度の充電で事足りるという。

それ以上に、バッテリーを車体の中央下部に搭載することで実現した低重心化と前後重量配分の最適化により、走りのポテンシャルが格段にアップしているのは見逃せない。しかも、キャビンの広さはデイズとほぼ同じと、ユーティリティは一切犠牲になっていないのだ。軽自動車のシティコミューターとしての実力が、EV化によって大幅にブラッシュアップできるという事実をサクラは明確に示している。

■グレード構成&価格

・「S」(233万3100円)

・「X」(239万9100円)

・「G」(294万300円)

■電費データ

<3グレード共通>

◎交流電力量消費率

・WLTCモード:124Wh/km

>>>市街地モード:100Wh/km

>>>郊外モード:113Wh/km

>>>高速道路モード:142Wh/km

◎一充電走行距離

・WLTCモード:180km

【高速道路】交通状況・悪天候に影響を受けるもWLTCモードに近い数値

7月後半のテストとあって高い気温と夏休み渋滞が心配だった今回のテストだが、当日は生憎の雨で気温は26℃程度と低かった。高い気温はエアコンの負荷を増して電費を悪化させるので、暑すぎなくて良かったとは思ったものの、雨で湿度が高かったのでその分はエアコンの負荷が多かった。

いつものように朝6:00に東名・東京ICからテストをスタート。ここから厚木ICまでの区間は早朝でも交通量が多く、100km/h近い速度域での電費を測りたいのに平均速度が落ちてしまうのが悩ましいところなのだが、今回は夏休みとあって状況はいつもより悪化。横浜町田IC付近では走行速度が30km/h程度まで落ち込み、その他でも70−80km/hぐらいしか出せなかった。また、復路の海老名サービスエリアから横浜青葉ICまでの区間も同様の状況。事故渋滞が2件も発生し、それが片付くまで待機してから走り始めたが、まだ影響が残っていて走行速度が遅かったのだ。

電費の結果は制限速度100km/h区間であるその1が8.3km/kWh、その4が8.6km/kWh、制限速度70km/h区間のその2が7.5km/kWh、その3が7.7km/kWh。本来は速度域が高いほうが電費は悪化するはずだが、逆転現象が起きていた。その理由は前述のように制限速度100km/h区間での速度低下も大きいが、制限速度70km/h区間では雨がどしゃ降りになり、路面に貯まった水の抵抗が体感できるほどだったことも悪影響だった。

ちなみにサクラのWLTCモード電費は総合が8.06km/kWh、市街地モード10km/kWh、郊外モード8.85km/kWh、高速モード7.04km/kWh。その1とその4は郊外モードに近く、その2とその3は高速モードに近いというのは、状況を考えると納得がいくデータだ。

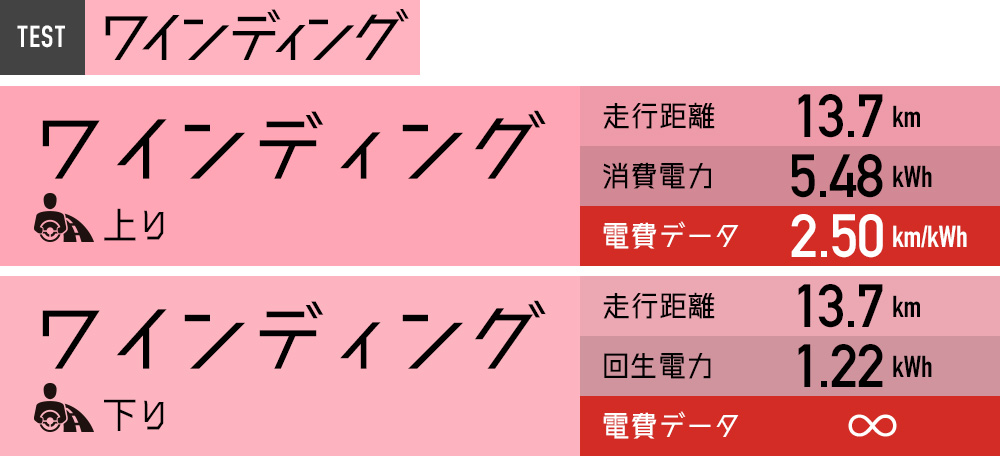

【ワインディング】軽量ボディの恩恵で登り区間で最良の電費を記録

ワインディングロードでのテストはクネクネと曲がっている区間での電費を見たいのではなく、アップダウンの影響を知るのが目的。いつも走っている箱根ターンパイクは約13kmの距離で1km近くも高低差がある極端な地形のため、登りと下りで大きな差が出る。

登り区間の電費は2.5km/kWhとやはり厳しいが、29回目(延べ29台)のEVテストのなかで最良。1080kgとBEVとしては軽量ボディの恩恵だ。2000kgを大きく超える重量級モデルは1.3〜1.6km/kWh程度、軽量級では1540kgのホンダe Advanceが2.1km/kWh、1440kgのBMW i3REXが2.2km/kWhだった。

下りでは車載電費計から推測して1.22kWh分が回生されたが、これはあまり多いほうではない。優秀なモデルだと4kWhを超えることもある。近いのはホンダeの1.91km/kWh、ホンダe Advanceの1.82など。ただし、今回は雨で路面が滑りやすかったというのは考慮に入れる必要があるだろう。普段通りにACCをセットして下り始めたのだが、途中で制御が入り「滑りやすい路面なので機能を停止します」というアナウンスが出てキャンセルされたからだ。

【一般道】上位モデルに匹敵する優秀なサクラ

一般道の電費は7.2km/kWhと優秀な部類だった。WLTCモード電費・市街地モードの10km/kWhに対しても達成率72%なので、まあそんなところだろう。雨は小田原厚木道路を走っていたときほど強くなかったとはいえ、それでも路面に水たまりは少なからずあったので悪影響はあったはずだ。ウエット路面は濡れているだけだったら抵抗が少なくて電費が良くなることもあるが、水たまりははっきりと抵抗になって落ちていく。

これまでのテストで市街地が良好だったのは、ホンダeの7.4km/kWh、BMW i3REXの7.5km/kWh。ともに軽量級とはいえ、サクラに比べると360〜430kgは重いことを考えれば優秀だ。ただし、2台ともコスト度外視で造られた贅沢なモデルではある。本格普及を目指して適正コストで造られ、車両価格も抑えられたサクラも立派と言っていいだろう。

【充電】多くなる充電回数は、使われ方を考慮すると仕方ないか

軽自動車の使われ方や車両価格を考慮して、限られたバッテリー容量に割り切っているサクラ。高速道路を含めたロングドライブにはあまり適してはいないのを重々承知のうえで今回のテストに連れ出したが、やはり充電頻度は高くなる。航続距離が400kmを超えるモデルでは、トータルで約200kmの当EVテストで途中1回の充電しかしないが、サクラでは試乗インプレッションや撮影のための走行をだいぶ控えてトータル170kmに抑えたものの、充電は3回行った。

1回目は往路の海老名サービスエリア。スタート地点の東名・東京ICでバッテリー残量71%、走行可能距離117kmだったところ、31.4km走って海老名サービスエリアに到着したときには48%、69kmだった。ここで急速充電器を16分50秒だけ使って6.2kWhを充電。81%、129kmまで復帰した。30分ではなく早めに切り上げたのは80%に達すれば十分だろうと思ったからで、時間も節約したかったからだ。48%で充電開始したときは30kWの出力で充電されていたが(サクラの受け入れ能力が30kWなのでフルパワー)、80%では12.5kWまで絞られた。

2回目は復路の大磯パーキングエリア。通常は海老名サービスエリアまで行って充電するが、今回は心許ないので継ぎ足し充電することにした。大磯パーキングエリア到着時はバッテリー残量11%、走行可能距離16km。海老名サービスエリアまではあと20kmあるから本当に足りなかった。6分10秒だけ急速充電器に繋いで3.3kWhが充電され、26%、36kmまで回復した。SOCが低いので出力はずっと30kWだった。

3回目は海老名サービスエリア。13%、16kmの状態から30分間で11.8kWhが充電され、77%、109kmまで回復した。出力は充電開始直後は30kWだったが、70%を超えて終了間際に近づくと14kWほどに絞られていた。

日産 サクラはどんなEVだった?

20kWhのバッテリー容量でWLTCモードの一充電走行距離が180kmのサクラにとってEVテストはちょっとだけ厳しいものではあったが、カタログに記載されるWLTCモード電費を参考にすれば、走るステージごとの電費はだいたい予想がつく。状況が悪くても70%ぐらいは走ってくれるからだ(冬場はもう少し落ち込むかもしれない)。今回は箱根ターンパイクで想像以上に電力を使ってしまったのがネックにはなったが、それ以外では概ね予想通り。ドライブプランをしっかり練って、充電ポイントの確認、充電器の性能などを確かめておけば、ロングドライブもそう恐れることはないはず。出発までに普通充電で100%にしておけば、100kmのドライブならばほぼ問題なし。150km程度になってくると、1回の急速充電を予定したほうがいいだろう。

日産 サクラ G

■全長×全幅×全高:3395×1475×1655mm

■ホイールベース:2495mm

■車両重量:1080kg

■バッテリー総電力量:20kWh

■モーター定格出力:20kW

■モーター最高出力:64ps(47kW)/2302〜10455rpm

■モーター最大トルク:19.9kgf(195Nm)/0〜2302rpm

■サスペンション前/後:ストラット/3リンク

■ブレーキ前/後:Vディスク/ドラム

■タイヤ前後:155/65R14

取材車オプション

■メーカーオプション:ボディ色(ホワイトパール/チタニウムグレー ツートーン)、充電ケーブル(コントロールボックス付、200V 7.5m用)、プロパイロットパーキング、プレミアムインテリアパッケージ、165/55R15 75Vタイヤ&15インチアルミホイール

■ディーラーオプション:LEDフォグランプ(インテリジェントアラウンドビューモニター付車用)、ウインドウ撥水12ヶ月(フロント+フロントドアガラス撥水処理)、日産オリジナルドライブレコーダー(フロント+リア)、フロアカーペット