新車試乗レポート

更新日:2024.06.24 / 掲載日:2024.06.21

前期型オーナーが悔しがる!? 乗れば納得のマイナーチェンジ【ホンダ ヴェゼル】

文●工藤貴宏 写真⚫︎ユニット・コンパス

2023年末に発売されたコンパクトSUV「WR-V」がヒットの兆しを見せているホンダですが、同社のコンパクトSUVを代表するモデルといえばやっぱり「ヴェゼル」。そんなヴェゼルが現行型デビューから3年となり、マイナーチェンジを受けました。

エクステリアはわずかに、インテリアは大きく変わった

そんな新型のデザインは「そんなに変わっていないけれど、ちょっと違う」という印象。実はフロントバンパーのデザインが新しくなったのです。 従来はグリルの左右のラインが斜め(グリルの形状としては逆台形)だったのがほぼ垂直(グリルの四角さが増した)となり、またグリルの外側にあるラインもシンプルになってスッキリ。造形としてはそれほど大きく変わったわけでもないのですが、新型のほうがクリーンで好印象ですね。

いっぽうリヤにも変更があるのですが、それはフロント以上に細かい変化。ウインカーまで含めて灯火類がすべて水平基調になり、同時に光源をフルLED化。さりげない変更だけど新旧の見分けは意外に簡単で、ウインカーやブレーキランプが光ったときに光り方が横一直線だったら、それは新型です。

ところで筆者が驚いたのは、そんなエクステリアの変化よりもインテリアの変更。センターコンソール前方(シフトレバーよりも前)の形状を大きく変えてしまったのです。一般的には、マイナーチェンジで変えることがない場所といっていいでしょう。

狙いは使い勝手の向上。新しいセンターコンソール前方形状のポイントはスマホを置ける大型トレーを設けていることです。スマホを2つ置けるトレーが加わって、その下の非接触充電部分も含めて3つ置けるようになったのです。デザイン性という面では従来のほうがよかったと筆者は思うのですが、ユーザーからの声があり、それを反映。開発者は「助手席の人がスマホを置き辛かった」と説明してくれました。実用性としては、新型は大きくレベルアップしたのは間違いありません。

キャラづけがはっきりした「PlaY」と「HuNT」のオプションパッケージ

今回のマイナーチェンジでは仕様の追加も大きなトピック。2つのオプションパッケージを追加しました。

ひとつは「PlaYパッケージ」。もうひとつは全く新しい「HuNTパッケージ」と呼ぶものです。

前者のPlaYは、従来は独立したグレードだった「PLaY」をパッケージオプションへと変更しての仕切り直し。グレードとして設定されたPLaY時代はガラスルーフの標準装備もあってラインナップ中いちばん価格の高いグレードとなっていましたが、より安価な「Z」グレードには標準装備する左右独立温度調整式のエアコンが備わらないなど不思議ない仕様でちょっとわかりづらかったのも事実(ホンダによると「上位グレードではなく個性を求めた仕様」とのこと)。いっぽう新型は「Z」グレードに対するパッケージオプションという扱いなので、「Z」の装備を踏襲しつつ装備が追加される仕様。ガラスルーフはオプション扱いとなったので、希望に応じて選択できます。

そんなPLaYのガラスルーフが選べることと並ぶポイントは、内装が明るい色使いになること。これは筆者個人的にもオススメです。外観は車体下部をブラック塗装でドレスアップするほか、装備としてナビを標準採用しているのも特徴でしょう。

いっぽうでHuNTパッケージ中間グレード「X」に用意するオプションパッケージの「HuNT」は「都会とアウトドアを行き来するスタイル」がコンセプト。ルーフレールやシルバーのドアミラー、シャークグレーメタリックに塗った専用アルミホイール、そして撥水表皮のシートなどでワイルドな雰囲気です。アウトドア派との親和性も高い仕様といっていいでしょう。

こちらはFFモデルならハイブリッドで299万8600円と手の届きやすい価格も魅力。非装着グレードに対してわずか11万円しか高くないのだから、装備内容や雰囲気に惹かれたら気軽に選ぶべき存在ですね。

改良の効果は抜群! あきらかに車内が静かになった

さてここからは、今回の改良で施された目に見えない部分の説明をしましょう。まずは静粛性です。

新型のハイブリッドモデルは、従来モデルに対して静粛性を大きく向上。従来モデルに対する吸音材の増加は、ボンネットフードが28%増、エンジンルームと室内の隔壁の外側で40%増、インパネ部分の厚み15%アップ、ルーフ部の厚さ約2倍……と聞けばかなり念入りに増やされているがイメージできるはず。数字が間違えではないかと思うほどですが、もちろん間違えではないし、念のため伝えておくと従来モデルが特別うるさかったというわけでもありません。

マイナーチェンジでここまで遮音性能を高めるなんて、はっきり言って異例中の異例。とことん静かにしようという開発チームの執念といっていいでしょう。

また、ハイブリッドシステムも進化。

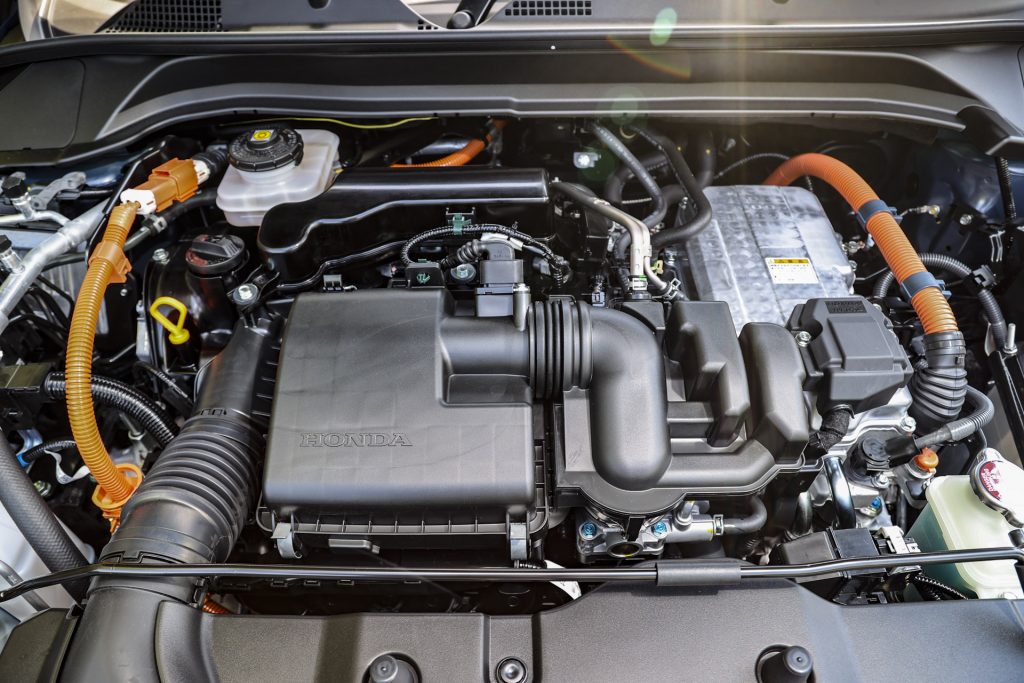

搭載するのはホンダが「e:HEV(イー・エイチ・イー・ブイ)」と呼ぶハイブリッドシステムで、日常領域だとエンジンを停止してモーターのバッテリー、もしくはエンジンを発電機として使ってそこで起した電気を使ってモーターをまわして駆動力とする仕掛けです。

今回のハイブリッドシステムの改良は機械的な部分はそのままに制御を進化。最大の注目点……それはバッテリーの使用領域の拡大。

実は、一般的にクルマ用のバッテリーは安全マージンを考え、持っている性能をフルに活用するわけではありません。今回の進化は、これまでの実績やデータを鑑みて安全な範囲でマージンを削り、バッテリーの使用領域を拡大。それにより、エンジンを停止したままモーター走行できる範囲が増えています。また、ホンダによるとエンジンをオン/オフする頻度も約3割減ったのだとか。

結果として、市街地走行ではエンジンをかけずに電気自動車のように静かに走れるシーンが増えました。実際に乗ってみても、エンジンをかけずにモーターだけで粘る範囲が従来型に対して広がったことはよくわかりますね。従来型のオーナーが乗ると驚くに違いありません。

いっぽうで、走りを積極的に楽しもうというドライバーにとってもうれしい改良も実施。それはアクセル操作に対する車両の反応です。SPORTモード時はドライバーのアクセル操作に対する反応を素早くする一方で、アクセル開度が低い状態での駆動力の立ち上がりを最大で約3割アップ。これによって、ドライバーはトルクが太くなったような感覚を得られ、意のままの加速感に近づきました。

そのうえで、アクセルを深く踏み込んだ際には加速中に疑似的なシフトアップを実施。実際には無段変速なのですが、MTや有段式ATのような“ドライバーの感覚に沿った”加速感を得られるのです。そんな演出はシビックやZR-V、そしてフィットのハイブリッドなどに採用済みで、運転好きかから大好評の仕掛け。効率だけで考えれば“ムダな機能”ですが、無段変速機やモーター走行時シームレスな加速に「味気がない」と感じる人にとっては運転する楽しさを高めてくれることでしょう。何を隠そう筆者も大好きです。

ハイブリッドもふたつの側面で進化した

というわけで、ヴェゼルのハイブリッドの進化は、ふたつの側面で大きく進化。ひとつはモーター走行範囲の拡大でエンジンがかかる頻度が減って快適性を高めたこと。もうひとつはアクセル操作に対する反応を鋭くしたことやシフトアップ制御の新採用でドライバビリティの向上を図り、運転がもっと楽しくなること。ここまで変えてくるとは、正直予想していませんでした。

そしてひさびさの試乗で感じたのはハンドリングのよさ。曲がりくねった峠道の、グイグイ曲がっていく気持ちよさはさすがです。

気持ちよさといえば、ハイブリッドのFFモデルのサスペンションの味付けを変更。サスペンション自体はしなやかで乗り心地をよくする方向にしたとのことですが、峠道で乗ってみるとキビキビと走る感覚に驚いたのはここだけの話。まるで水を得た魚のように生き生きと曲がる感じは、運転が楽しいものでした。

さらにさらに、基本性能向上に加えて渋滞時の運転支援機構(渋滞時にも車線の中央をトレースするようにハンドル操作をアシストする機能)の追加と言った先進安全機能の進化、そしてスタック脱出性能の向上など4WDの進化と、改良は盛りだくさん。ヴェゼルは従来から完成度の高いクルマだと思っていましたが、新型はさらにさらに良くなりましたね。

WR-Vと比べてみると……

ところで、このヴェゼルは同じくホンダのコンパクトSUVであるWR-Vはどう違うのでしょうか。

まずパッケージングは、ヴェゼルは実用性を保ちつつも荷室の広さなどは流麗なデザインを優先しているのに対し、WR-Vでは四角いボディのメリットを生かし後席や荷室を最大限に拡大。車体サイズに見合わないほど高い実力が自慢で魅力です。実用性優先ならWR-Vのほうがいいかもしれません。

でも、WR-Vにはハイブリッドや4WDという選択肢はなし(FFのガソリン車のみ)。なのでハイブリッドや4WDが欲しいならヴェゼルとなります。

そして価格。WR-Vは210万円から250万円ほどなのに対し、ヴェゼルはボトムで260万円を超えて上は380万円弱に達するレンジ。明確な上下関係が存在するというわけです。

便利なパッケージとプライス面ではWR-Vがリード。いっぽう、上質さや上級装備ならヴェゼルに明確なアドバンテージがあり、そこが選択のポイントとなってくるでしょう。

いずれにせよ、2車種の展開による選択肢の広さはユーザーにとってはうれしいですね。