故障・修理

更新日:2019.05.14 / 掲載日:2019.05.14

トランスミッションの構造・仕組み

皆さんは「トランスミッション」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。車が好きな方や車のメンテナンスに慣れている方はご存知かと思いますが、一般的にはトランスミッションについて良く知らないという方も多いでしょう。トランスミッションの中には、ATやMTはもちろん、CVTやDCT、AMTなどがあり、その構造や仕組みにも違いがあります。ここでは、トランスミッションの基本から、トランスミッションの種類をはじめ、交換の目安やメンテナンス・点検、異常が見られた際の対処法なども含め、トランスミッションについて総合的に解説していきます。

トランスミッションの基本

トランスミッションとは何か?またどんな役割があるのか?など、トランスミッションの基本についてご紹介します。

トランスミッションとは

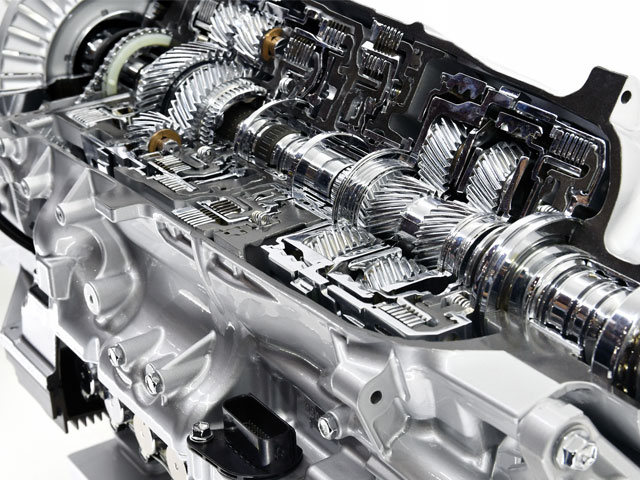

車には様々な部品が搭載されていますが、その中にトランスミッションと呼ばれるものがあります。トランスミッションは、大小様々な歯車や軸などで構成され、エンジンから出力される駆動力を車輪へと伝える動力伝達装置のことです。別名、変速機とも言われています。

自動車におけるトランスミッションの役割とは

トランスミッションは、自動車の走行状況に応じてギアを変更することで必要な駆動力を作る役割を担っています。例えば、急な上り坂では低速ギアにして回転数を落とす分力強く、平地で早く走行する場合は高速ギアにして速く、というように変速し駆動力を調節しています。自転車のギアチェンジと同じと言えばイメージしやすいでしょう。こうすることで、エンジンに掛かる負担を抑え、効率よく自動車を動かすことができることから、燃費が良くなります。

トランスミッションの種類

時代とともに自動車の性能も進化し近年では様々なトランスミッションが開発されています。トランスミッションで代表的なものは、運転者が変速を手動で行うマニュアルトランスミッション(MT)と機械が自動的に変速してくれるオートマチックトランスミッション(AT)があります。また、他にも変速ギアを使用せずに無段階で変速ができる無段変速機(CVT)や、MT車のシフトチェンジを自動化したオートマチックマニュアルトランスミッション(AMT)、さらにクラッチを2枚にしシームレスな変速を可能にしたデュアルクラッチトランスミッション(DCT)なども開発され多くの車に採用されています。

MT(マニュアルトランスミッション)

代表的なトランスミッションの一つであるMT(マニュアルトランスミッション)に関して解説していきます。

MT:マニュアルトランスミッションとは

MT(マニュアルトランスミッション)とは手動でギアの変更をするタイプの車のことで、ニュートラルやリバース、1~6速などの各種ギアが用意されており、中には7速以上が用意されている場合もあります。単にマニュアルと呼ばれることが多いですが、MT車、ミッションと呼ぶこともあります。現在では、一部のスポーツカーをはじめ業務用トラックや作業用車両などに搭載されています。

MT:マニュアルトランスミッションの構造・仕組みとは

マニュアルトランスミッションの変速はクラッチ操作が伴います。クラッチペダルを踏むと、エンジンとトランスミッション間の駆動伝達が遮断され、エンジンからの駆動力が伝わらない状態となります。この状態で変速操作を行い、再度クラッチペダルを戻すとエンジンとトランスミッションが再び接続されるため、動力が伝わる仕組みとなっています。また、ごく一部の車両を除きのマニュアルトランスミッションにはシンクロメッシュ機構が採用されています。シンクロメッシュ機構は、回転数の違う軸の回転を同調させる仕組みのことで、これによりスムーズにギアチェンジがおこなえるような構造になっています。

AT(オートマチックトランスミッション)

日本で販売される車の殆どを占めるAT車に採用されているトランスミッションです。AT(オートマチックトランスミッション)の仕組みについて紹介します。

AT:オートマチックトランスミッションとは

AT(オートマチックトランスミッション)とは、従来運転者が自ら操作しなければならなかったギアの変更を機械が自動で行ってくれるタイプの変速装置をもつ車のことで、一般的には「オートマ」と呼ばれています。現在、日本で最も普及しているトランスミッションの種類で、日本国内で新車登録されている車の約98%はオートマ車とされています。

AT:オートマチックトランスミッションの構造、仕組みとは

オートマチックトランスミッションは数段の変速ギアがあり、エンジンの回転数や速度、アクセルの開度などに合わせて、その都度、油圧制御によって自動的に最適なギアにチェンジしてくれる仕組みです。また、マニュアルにあるクラッチペダルはありません。わざわざクラッチを切らなくても、ギアチェンジや動力伝達をできる機能を持っています。オートマはクラッチの代わりにトルクコンバーターと言われる装置を搭載し動力伝達に用いています。この装置はエンジンとオートマチックトランスミッションの間にあり、中に入っているオイルを介して動力伝達ができるようになっています。さらに、クラッチのように明確に接続したり切断したりするわけではないので、エンジンが始動している時には常に駆動しています。そのため、アクセルを踏んでいないのに車が前へ動くクリープ現象が起こるので、停止する際にはずっとブレーキを踏む必要があります。

CVT:無段変速機とは何か、その仕組みとは

CVT(無段変速機)とは、歯車の組み合わせではなく特殊な金属製のベルトを使用したトランスミッションのことです。1~5速のように、はっきりと区分されたギアを使わずに変速できるため、スムーズに変速することが可能です。また、常に車の走行速度に合う変速比とすることができるので、エンジンの出力を生かしつつ燃費を向上させることができます。

AMT:自動変速マニュアルトランスミッションと何か、その仕組みとは

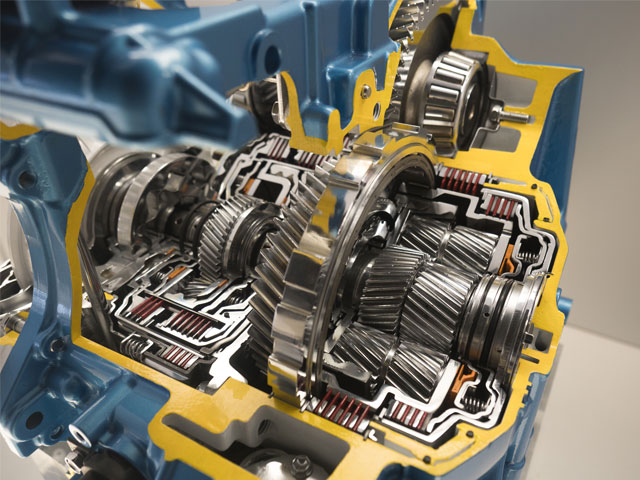

AMT(自動変速マニュアルトランスミッション)は、マニュアルのクラッチ操作とシフトチェンジを機械によって自動化したもので、別名「セミオートマチック」とも言われています。また、構造は基本マニュアルトランスミッションなのでとてもシンプルで軽量なうえに、動力の伝達効率も良く、走行時の燃費も良いです。ただし、自動変速するマニュアルなのでシフトチェンジの時に変速ショックなどと呼ばれる軽いショックが起きてしまいます。そのため、変速時は少々スムーズさに欠けてしまいます。

DCT:デュアルクラッチトランスミッションとは何か、その仕組みとは

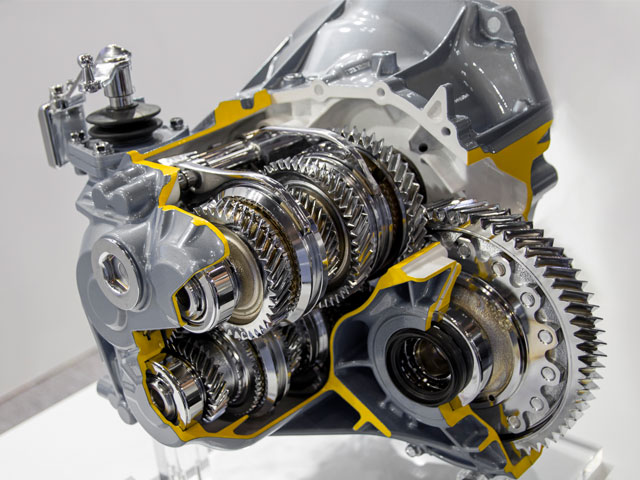

DCT(デュアルクラッチトランスミッション)は、基本的な仕組みはマニュアルとほとんど同じです。その中で違う点としてDCTには2つのクラッチがあり、それぞれが担当するギアを奇数段(1-3-5速)と偶数段(2-4-6速)に分けられています。ギアを変える仕組みは、奇数段のギアを使用中にあらかじめ偶数段のギアをスタンバイしておきます。これにより、シフトアップを瞬時に行うことができます。DCTはマニュアルと同じくダイレクト感あふれる走行フィーリングを味わうことができるため近年スポーツカーを中心に多く採用されています。

車に搭載されるトランスミッションの位置

車の構造やメカニズムを知っておけば、修理や改造など自分でできることもあります。こちらではFF車、FR車、MR車、RR車ごとにトランスミッションの位置について解説していきます。

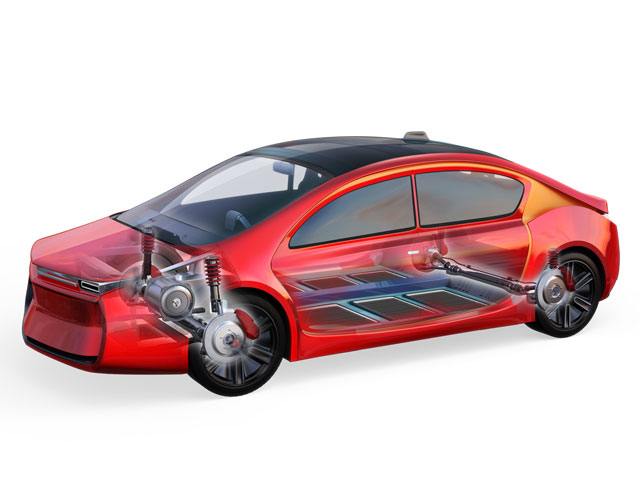

FF車のトランスミッションの搭載位置

FF車は、トランスミッションなどの主要機械の多くはボンネットの下に搭載されています。また、FF車の大半はエンジンとトランスミッションが車体に対して垂直(横置き)に配置されていることが特徴です。これにより、室内空間を大きく確保することができるので、多くのコンパクトカーにFF車が採用されています。

FR車のトランスミッションの搭載位置

FR車はトランスミッションなどの主要機械は車の前部に搭載されています。また前輪で操縦、後輪で駆動と役割が分かれており、駆動力により操舵が乱されることがないので、素直なステアリングフィールを得ることができます。

MR車のトランスミッションの搭載位置

MR車はエンジンやトランスミッションなどは後輪車軸の前に位置しています。加速性能が高いことからF1などのレースカーやスーパーカーに多く採用されています。

RR車のトランスミッションの搭載位置

RR車は、後輪の真上またはそれより後部にエンジンやトランスミッションなどの主要機械が位置しています。1960年代~1970年代に掛けて市販車に多く採用されていましたが、FF車の開発が進んだこともあり現在ではほぼ見かけなくなっています。

車選びの際のトランスミッションのポイント

車を購入しようと思った時にMT車とAT車どちらにしようか迷う方も多いでしょう。そんな方のために、MT車とAT車にそれぞれどのようなメリット・デメリットがあるのかをまとめました。

MT(マニュアル)車のメリット・デメリット

MT車のメリットは、アクセルとクラッチを使用して自分の思い通りに車を操作できるので「運転している実感」を楽しめることです。また、クラッチがあるのでブレーキとアクセルを踏み間違えても車が急発進する可能性はほぼありません。さらに、車種にもよりますがMT車はAT車よりギアボックス内部の構造が単純なため車体価格が安い傾向があることもメリットだと言えるでしょう。それに対してMT車のデメリットは、ギアチェンジや足で操作するクラッチペダルの分、操作の負担が増えることです。また、操作を誤るとエンストを起こすこともあるので注意が必要です。

AT(オートマチック)車のメリット・デメリット

AT車の最大メリットはギアチェンジが自動でされるため操作が簡単なことです。ハンドルとブレーキ・アクセルのみでほとんどの操作ができるので運転が楽にできます。また他にも、アクセルを踏まなくても車が前進する「クリープ現象」により、坂道発進の時に下がりにくい仕様になっていることもメリットだと言えるでしょう。ただし、デメリットとしてアクセルとブレーキの踏み間違いをした場合、急発進などのミスが起きやすいため、運転する際は注意が必要です。また、自動で変速するため細かいコントロールができないので、人によっては「車を運転する実感がわかない」と不満に感じる方もいるでしょう。

トランスミッションオイルの重要性

車をお持ちの方は、エンジンオイルの交換は馴染みがあるでしょう。しかし、トランスミッションオイルの交換についてはよく知らないという方も多いのではないでしょうか。ここでは、トランスミッションオイルの役割や交換時期の目安、交換方法などを紹介します。

トランスミッションオイルの役割

車のトランスミッションの内部には、複数のギアが複雑な動きをしながら稼働しています。その中で、トランスミッションオイルはギアの摩耗を防ぐ潤滑材としての役割を担っています。

トランスミッションオイルの交換時期の目安

長期間トランスミッションオイルを使い続けるとオイルの性能が劣化し、ギアが潤滑不良に陥って摩耗して削れていきます。そのためギアの入りが悪くなったり、燃費の悪化や加速性能が落ちるなどの不具合に繋がるため、トランスミッションオイルは定期的に交換する必要があります。そんなトランスミッションオイルの交換時期に関しては、一般的に走行距離2万kmまたは2年に1回とされています。このペースで交換すれば、綺麗なオイルの状態を維持することができます。それほど走行していなくてもギアの入りが悪くなっている場合、ギアが摩耗している可能性が高いと言えます。速やかにミッションオイル交換をし、必要に応じギアの点検をオススメします。

トランスミッションオイルの交換方法

トランスミッションオイルの交換は、そこまで難しくないので自分で行うことができます。交換に必要な道具としては、以下の5つです。

・ジャッキ

・廃油処理ボックス

・灯油ポンプ

・ドレンプラグレンチ

・新しいミッションオイル

次に、トランスミッションオイルの交換の手順を説明します。

1.まずは、ジャッキを用いて車体を持ち上げます。

2.続いて、フィラーボルトを緩ませ外してからドレンボルトを外します。

3.ドレンボルトを外したところから古いオイルを廃油処理ボックスに排出します。

4.古いオイルを排出し終えたらドレンボルトを締め、今度は新しいオイルを灯油ポンプでフィラーボルトから入れます。

5.最後に、フィラーボルトを締めてジャッキダウンしたら完了です。

上記のような手順を行えば交換することができます。トランスミッションオイルの交換をする際には、ジャッキアップや古いオイルの処理など何かと面倒なことも多いため、より確実に交換をするためにも、整備工場や車販売店などで交換してもらうことをオススメします。

トランスミッションオイルのオイル漏れによる危険性と対処法

トランスミッションからオイルが漏れると潤滑が不十分になり最悪の場合、走行することができない事態に陥ってしまう可能性もあります。そのため、オイル漏れが分かったら早急に修理する必要があります。もちろん漏れた量が少なければオイルを補充すれば一時的には凌げますが、それでは根本的な解決にはなりません。オイルが漏れた時には整備工場や車販売店などで点検整備を受けることをオススメします。

トランスミッションのメンテナンス・点検方法

自動車を動かすうえで必要不可欠なトランスミッションですが、万が一のトラブルを未然に防ぐために自分でメンテナンスや点検ができれば安全を確保できます。MTとATに分けて、トランスミッションのメンテナンス・点検方法を解説します。

MT(マニュアルトランスミッション)の点検方法とは

MTの点検方法として、シフトレバー、クラッチペダル、クラッチフルード、トランスミッションオイルの点検が挙げられます。

1.シフトレバーの点検

シフトレバーの点検では実際に車を走行させてスムーズにシフトチェンジができるか、異音や異常が発生していないかをチェックて下さい。

2.クラッチペダルの点検

クラッチペダルでは遊びがあるかを確認し、床とのスペースが適切に保たれているかも見ていきます。また、併せて、クラッチペダルがスムーズに踏み込めるかどうかも確認して下さい。

3.クラッチフルードの点検

クラッチフルードの点検はエンジンルームにあるリザーバータンクで行います。リザーバータンクの側面には上限と下限の目盛りがありますので、その目盛りの間までフルードがあるかの確認と色にも注目してください。茶色に濁ったような色をしている場合は交換したほうが良いでしょう。

4.トランスミッションオイルの点検

トランスミッションオイルは、液量を確認できる目盛りはないので、オイルの注入口であるフィラープラグを開けて指先を入れて、オイルに触れれば大丈夫です。

もし、これらの点検を実施して何らかの異変・異常を発見したら、早急に整備工場や自動車販売店などで点検してもらうことをオススメします。

AT(オートマチックトランスミッション)の点検方法とは

ATの点検方法として、オートマチックトランスミッションフルード(ATF)の点検などが挙げられます。

1.オートマチックトランスミッションフルード(ATF)の点検

実際に走行しATFを温めた後に、エンジンをかけたままの状態でR、D、Nなどそれぞれのレンジに入れたまま数秒ほど保持し、すべてのレンジにシフトしたらPに戻します。次に、エンジンルームのATFレベルゲージを抜き取り、ゲージに付着しているATFをウエスなどの布で綺麗にふき取ってから再びゲージを元に戻して、液量をチェックします。ゲージには、HOTとCOLDの目盛りがありますが、HOTの上下ラインの間にATFの付着が収まっていれば大丈夫です。また、その際にはATFの色にも着目してください。通常のATFは透明度の高い赤色をしていますが、何らかの問題がある場合は茶色や黒に変色しています。

2.実際に車を走らせ変速のタイミングなどを確認

その他にも、実際に走行させてみて変速のタイミングに違和感はないか、異音などは発生していないかもチェックして下さい。

もし、これらの点検を実施して何らかの異変・異常を発見したら、早急に整備工場や自動車販売店などで点検してもらうことをオススメします。

トランスミッションの故障・異常時の対処法

想像したくありませんが車を運転している時にトランスミッションが故障したり、異常をきたしたりすることもあるかもしれません。そんな時に役立つ、故障・異常時の対処法を紹介します。

トランスミッション警告灯が点灯した場合の原因と対処法

トランスミッション警告灯は、トランスミッションシステムに通常起こり得ない挙動や異常があると点灯します。このランプが点灯するとフェイルセーフモードで動くので、ギアは所定の場所で固定され、低速も高速もコントロールできません。しかし、なんとか動かせる状態ではあるので、急発進や急加速を避け、ただちに車販売店や整備工場などに持ち込んで下さい。

トランスミッションから異音がする場合の原因と対処法

トランスミッションから異音がする原因は、ミッション内部に損傷などのトラブルが起きている可能性が考えられます。ミッションにトラブルが起きると、シフトチェンジできなくなり車をコントロールできなくなってしまうこともあるので大変危険です。また、ミッションに損傷を抱えたまま車を走行させると、より重大な損傷を引き起こす可能性もあります。そのため、少しでも異音に気付いたら、早急に車販売店や整備工場に修理・点検を依頼して下さい。

トランスミッションが動かない場合の原因と対処法

走行距離が長い、無理な運転を繰り返している、金属疲労などが原因で、トランスミッションが故障して動かなくなるケースがあります。この対処法としては、下手に自分で直そうとせず車整備店やディーラーに修理してもらうと良いです。また、故障の度合いによっては修理代が高額になるケースもあるので、思い切って車を買い替えるのも一つの手です。

現在では、様々な種類のトランスミッションが登場し車に搭載されています。トランスミッションについて普段あまり気にすることのない方も多いと思いますが、エンジンと同様、車を走らせる上でとても重要となる機能を司る場所になります。定期点検はもちろんのこと、トランスミッションで異常が感じられた場合は、安全のためにも、専門店への点検や修理を依頼するようにして下さい。