車の最新技術

更新日:2021.11.22 / 掲載日:2021.04.23

トヨタはEV陣営に鞍替えしたのか?【池田直渡の5分でわかるクルマ経済 第3回】

文●池田直渡 写真●トヨタ、ダイハツ、日野

4月19日。トヨタ自動車は、中国・上海モーターショーで新型EV、「TOYOTA bZ(トヨタ ビーズィー)」を発表。併せてコンセプトカーの「TOYOTA bZ4X(トヨタ ビーズィーフォーエックス)」をお披露目した。

この発表を見て「すわ、トヨタもついにEV陣営に鞍替えか!」と思った人も少なく無いと思われる。しかし、その答えは、すでにトヨタ自身が説明している。EVの強化は「電動車のフルラインアップ化の一環」なのだ。

トヨタが上海モーターショーに出展したコンセプトカー「TOYOTA bZ4X(トヨタ ビーズィーフォーエックス)」

トヨタアライアンスの電動化フルラインアップ

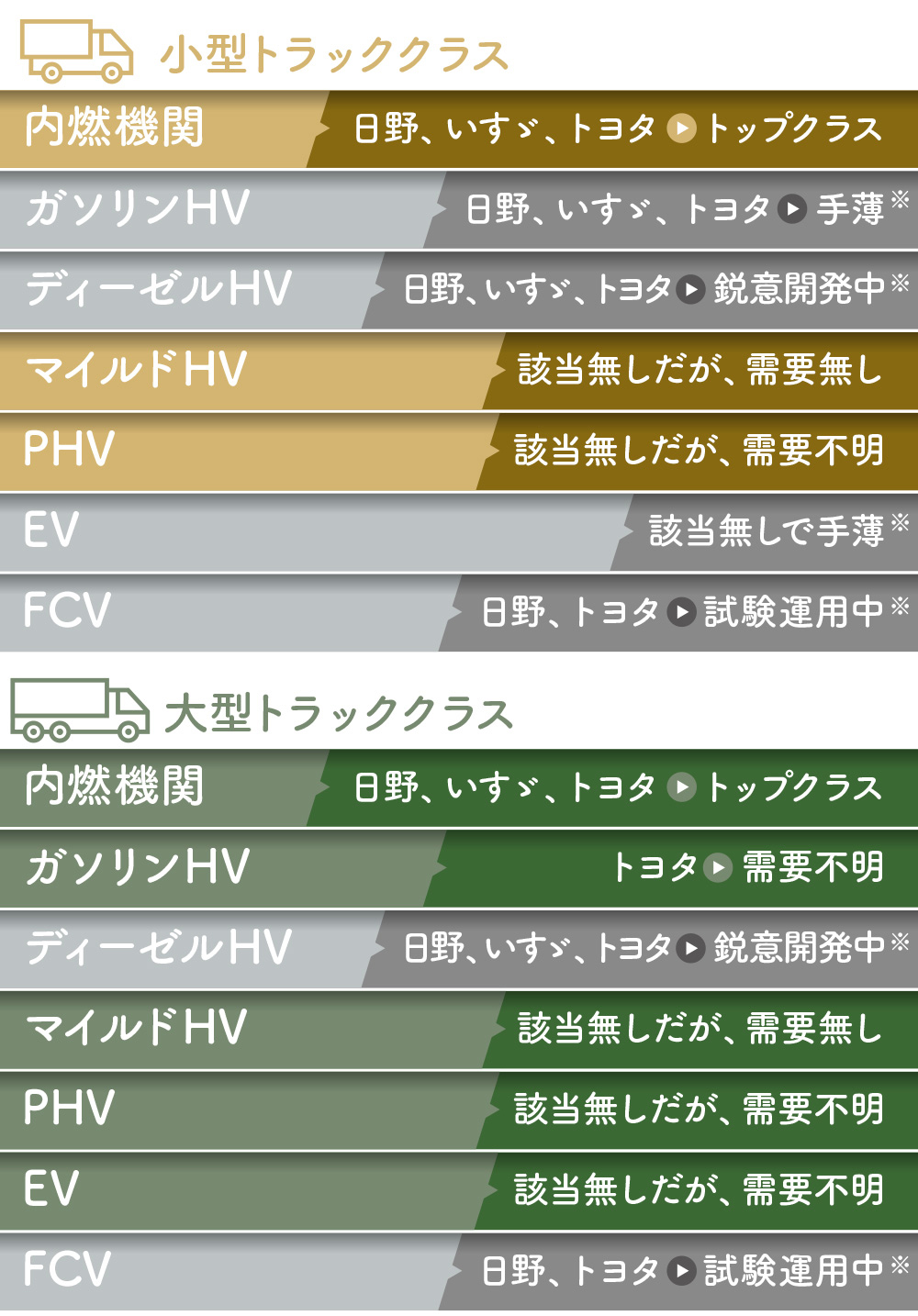

トヨタは水素を燃焼させることで動力を発生させる「水素エンジン」も開発中

最初に理解しておかなくてはならないのは、ハイブリッド(HV)かEVか? あるいは燃料電池(FCV)かEVか? と言う二項対立で捉えている限り、トヨタのやっていることは理解できないということだ。「トヨタはHVに先行投資してしまったからEVへのシフトを渋っている」とか、「EVで出遅れたので次世代のFCVへと一足飛びに進もうとしている」という理解は、明後日も良い所だ。

一度全体を俯瞰してみればよくわかる。トヨタアライアンス全体で見れば、軽自動車から大型トラックまで、そして高効率内燃機関、マイルドハイブリッド(MHV)、ガソリンHVとディーゼルHV、プラグインハイブリッド(PHV)、EV、FCVとおよそ考え得るすべてのシステムをずらりと揃えて、地域や顧客のニーズにいかようにも対応出来るよう備えている。それこそがトヨタの言う電動化フルラインアップであり、世界で唯一トヨタアライアンスだけができる離れ業である。

軽自動車が勝つか? 大型トラックが勝つか? と言う問いに意味が無いように、上に挙げた各システムは使われるシチュエーションがみな違う。インフラ電力網が整っていない国もあれば、再エネ率ほぼ100%で、電力の安い国もある。あるいは近い将来グリーン発電が電力需要を大きく上まわり、余剰電力で作った水素を輸出して、ポスト石油時代の資源大国になる可能性のある国も存在する。さらに藻類を使ったバイオ燃料や、水素から作るe-fuelなどの合成燃料にも可能性はある。船舶や飛行機などを考えればバッテリーで運行するのは難しい。それらにはカーボンニュートラルな液体燃料がどうしても必要だからだ。それらの産出国では、自動車への利用も当然進むだろう。要するに、お国事情やエネルギー構成の変遷によって、状況はみな異なるのだ。

それら事情の異なる需要の全てをカバーしようと思えば、ひとつのシステムだけでは無理だ。企業規模が小さければ「選択と集中」戦略を採り、どれか一点に賭けるしかないが、トヨタはその資力をもって、すべてを網羅する戦術に出ようとしている。

もちろんトヨタは「時間軸と地域軸」を組み合わせで読んで、数年毎の需要の予測はしているが、本質的にはそれらを決めるのはトヨタではないと考えている。モノを選んで買うのは客。つまりすべてはマーケットが決めるし、いかにトヨタとは言え、市場と対立したり、市場をコントロールすることはできない。だからトヨタは、どのシステム、どのサイズにおいても「それぞれのお客様に選んでいただける現実的な選択肢」を全部用意して、絶対に負けないやり方を着々と進めるとアナウンスしているのだ。

手薄な部分を埋めるためのEVとFCV開発

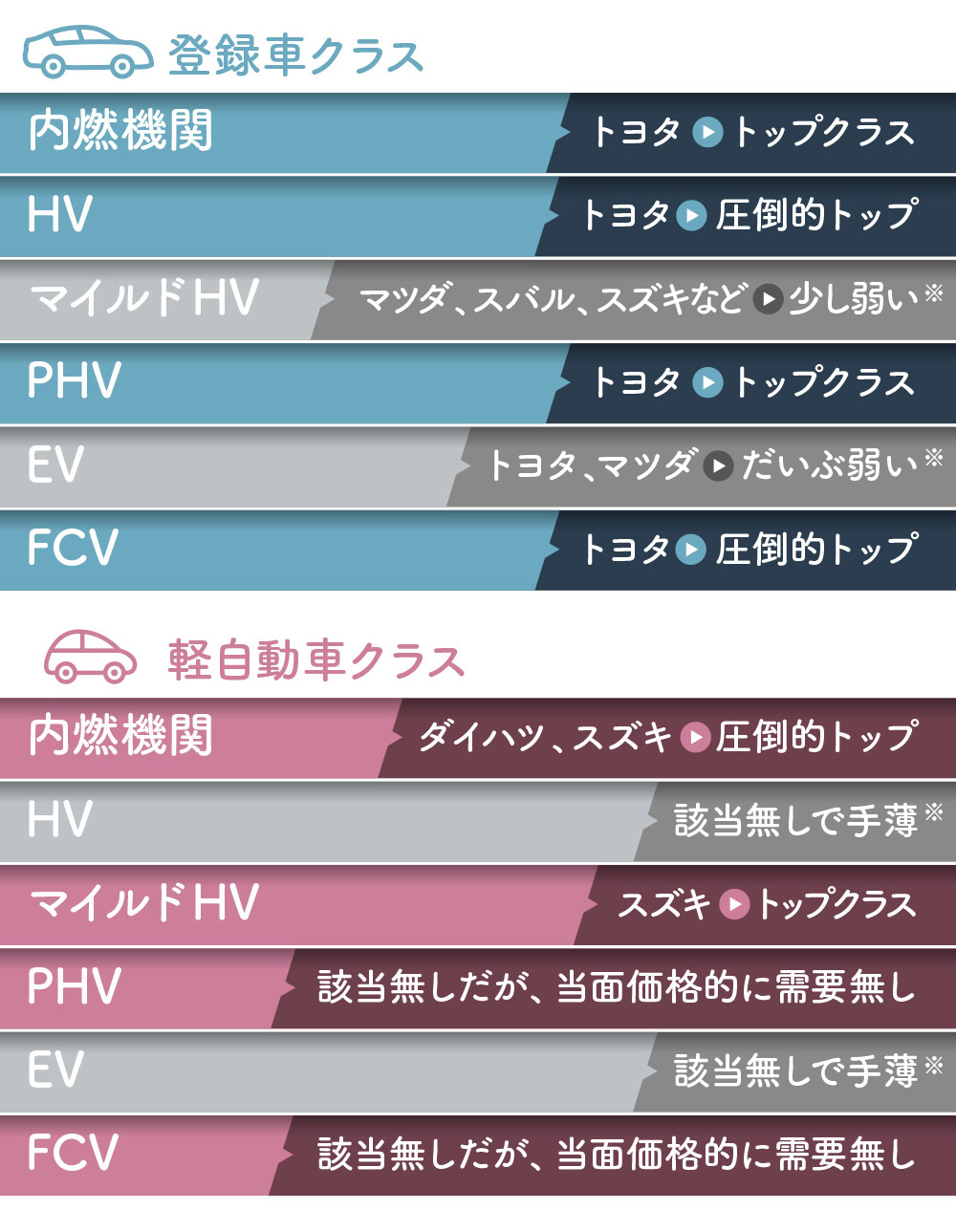

さて、そうやって見ると、bZシリーズ発売前の状況として、トヨタアライアンスのパワートレインラインナップの種類毎の戦闘力は以下の様になっている。

ちなみに末尾に※が付いているグレー表示のシステムは、需要が見込めるにも関わらず戦力的に手薄なものだ。全体を見渡せば、各クラスにEVとFCVを配備するとかなり穴が塞がり、軽自動車のHVと商用車のディーゼルHVを補完すればほぼ完璧なものになる。

こうしたラインアップをコンプリートする目的があるからこそ、トヨタは「EVもやっています」と説明してきたし、それと同時にFCVにも注力をして来たわけだ。しかし全てがEV一色になる景色しか想像できない人には、他を圧してEVだけが絶対優先される世界しか見えないのだ。

トヨタの超小型EV「C+pod(シーポッド)」

ダイハツが2019年の東京モーターショーに出展したEVコンセプト「IcoIco」

日野が4月に発表した小型EVトラック

トヨタと日野が北米で共同開発している燃料電池大型トラック

今分かっているbZシリーズのこと

bZシリーズはパートナーとして、スバル、ダイハツ、スズキに加えて中国のBYDが参加する

さて、トヨタの取り組みが分かった上で、以下、筆者が現在掴んでいるbZシリーズについて記そう。トヨタの発表内容から要点をかいつまんでを拾うと以下の様になる。

・2025年までにEV15車種(内bZは7車種)

・bZ4XはSUBARU(スバル)と共同開発

・bZシリーズはパートナーとして、スバル、ダイハツ、スズキに加えて中国のBYDが参加する

この他に筆者がトヨタ幹部から聞き出した情報を添える。bZは当然競合車との競争に優位を持たなくてはならない。発売は22年なので、まだ開発途上にあり、とくに進化が著しい領域だけに、すべての仕様が固まっているわけではない。ただし常識的に考えて、ベンチマークとして現行リーフの40kWhモデルに引けを取るわけには行くまい。バッテリー容量、航続距離、充電時間、価格のEVの重要4項目について、リーフを越えられるのか? と問うと、「そのつもりでやっております」と言うので、EVファンを失望させるものにはならないだろう。

極めて特異な形状のステアリングにも意味がある。すでに発表されている通り、bZシリーズはステアbyワイヤーが採用される。これはつまり、ステアリングが物理的リンクで繋がっておらず、ハンドルは電気的コントローラーとして働き、前輪の向きを変えるのはモーターの仕事だ。

さらに、駆動モーターとAWDの組み合わせで、4輪それぞれに異なるトルク配分をできる様にすると思われる。電制クラッチを内蔵したトルク分配装置を使ってコーナーで内輪より外輪を速く回せば、駆動力から旋回力を得ることができる。もちろんシステムの詳細は不明だが、回生ブレーキもトルク配分してくる可能性がある。過去の例で言えば、三菱がランエボに装備したアクティブ・ヨーコントロールと、大雑把には似た仕組みということになる。

内燃機関では極めて複雑で高度な制御が必要だったこの種の仕掛けが、モーターならばずっとローコストで作れる。当然そこには長年AWDのスペシャリストとして技術開発をしてきたスバルの技術が生きているわけだ。そしてその駆動/制動力分配旋回システムを、前輪舵角と統合した車両運動として制御するためには、どうしてもステアbyワイヤーが必須であり、となれば、ギヤ比の制約を受けないステアbyワイヤの恩恵に浴すことが可能で、結果的にステアリングを持ち替えるほどに切る必要はない。少ない舵角でコントロールできるならば、理論的には丸いハンドルである必要はない。この辺りが自然なものに仕上がるかは実車に乗ってみないと、何とも言えないが、スバルの幹部が、自信満々だと言う噂も漏れ聞く。これを機に従来は高価で汎用性が低かったシステムが、普通の車に装備されるようになるかも知れない。

今回のまとめ

・トヨタは電動車のフルラインナップを目指している

・「電動化=EV化」ではなく、市場の要求に合わせパワートレインを展開する

・戦略レベルでは、EV以外のパワートレインのカバー率はかなりのレベルにある

・今後の電動車開発にはアライアンス企業の技術も投入される

執筆者プロフィール:池田直渡(いけだ なおと)

自動車ジャーナリストの池田直渡氏

1965年神奈川県生まれ。1988年企画室ネコ(現ネコ・パブリッシング)入社。取次営業、自動車雑誌(『カー・マガジン』『オートメンテナンス』『オートカー・ジャパン』)の編集、イベント事業などを担当。2006年に退社後スパイス コミニケーションズでビジネスニュースサイト「PRONWEB Watch」編集長に就任。2008年に退社。以後、編集プロダクション、グラニテを設立し、クルマのメカニズムと開発思想や社会情勢の結びつきに着目して執筆活動を行う。